Né le 8 décembre 1942 à Paris, Daniel Nadaud, peintre, dessinateur, sculpteur-assembleur, rêveur iconoclaste, se lie d’amitié avec Bernard Noël avec lequel il entame à la fin des années 70 une correspondance nourrie qui se terminera quelques semaines avant la mort de ce dernier, en 2021. Une exposition à la BNF a consacré son œuvre singulière de janvier à mars 2023. Il a participé à de nombreux livres d’artistes avec des écrivains et ses œuvres sont présentes dans plusieurs musées et grandes collections particulières.

Vous avez rencontré Bernard Noël grâce à un ami commun, le peintre Jan Voss. Vos échanges épistolaires ont commencé en 1978, puis en 1985, vos dessins ont accompagné les lettres. « Tes lettres sont toujours un double plaisir puisqu’elles parlent aux yeux, puis à ce qu’on appelle la tête. », vous écrit Bernard Noël le 7 juillet 1993. Comment s’est imposé le dessin dans votre correspondance, et qu’est-ce qui vous a poussé à le mêler à l’écriture de la lettre ?

Daniel Nadaud Quand j’ai commencé à échanger avec Bernard Noël, en 1978, je lui écrivais de longues lettres. J’en ai été surpris en les consultant à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet où elles sont conservées. Ensuite, elles sont beaucoup plus brèves. Les premières étaient donc assez bavardes et je ne les ai pas transcrites parce que ce qui caractérise notre correspondance, c’est le moment où les dessins sont intervenus dans les lettres. Au début, je n’osais pas lui envoyer de dessins. Pourtant, Bernard venait à mon atelier, soutenait mon travail, mais j’étais intimidé. Il m’a aussi acheté des portraits et notamment un de Roger Gilbert-Lecomte. La revue Le Grand Jeu, à laquelle je m’intéressais, était une de ses grandes références littéraires et il aimait particulièrement les poètes René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte qui en étaient les piliers. La première lettre accompagnée d’un dessin date en effet de 1985. Il s’agit d’une petite aquarelle sur un morceau de cahier d’écolier qui représente la fenêtre du grenier où j’étais installé. Elle s’appelle « Le goulet » du nom de l’ouverture par laquelle on passait le fourrage. Ce qui a beaucoup de sens puisque c’est une porte qu’on ne ferme pas. Ensuite, le dessin a pris de plus en plus d’importance. Il était le point de départ de l’écriture puis il s’est imposé. Et l’écriture est entrée dans le dessin. C’est devenu une sorte de jeu entre nous. J’attendais impatiemment ses réponses et lui, les miennes. Il y avait un côté ludique et très libre.

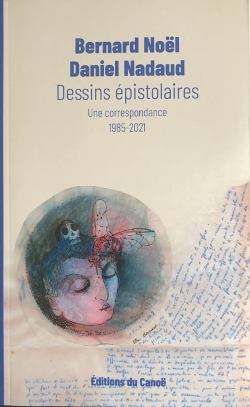

Vous venez de publier, aux éditions du Canoë, cette correspondance avec Bernard Noël entretenue pendant une quarantaine d’années, intitulée Dessins épistolaires. Une correspondance 1985-2021. Qu’est-ce qui vous a décidé à réunir ces lettres en un livre qui comprend aussi trois cahiers de fac-similés ? Aviez-vous commencé ce projet éditorial avec Bernard Noël ?

D.N. Non, pas du tout. Nous ne l’avions jamais envisagé. Quand Bernard est mort, j’ai relu toutes les lettres que j’avais, et ça m’a bouleversé. Je me suis dit que je détenais un trésor et qu’il ne devait pas rester dans un carton. J’ai parlé de cet échange épistolaire à Colette Lambrichs (Édition du Canoë) que je connais bien. Elle m’a répondu qu’elle aimerait beaucoup le lire parce qu’il y a peu de correspondances entre des écrivains et des artistes. Les écrivains correspondent davantage entre eux. Dans notre échange, il n’y a pas d’enjeu littéraire. Il y a un côté fraternel, joueur, amical. Quelques lettres avec dessins ont été présentées au musée de La Poste, en 1994, dans le cadre d’une exposition sur le courrier illustré. Bernard en a prêté une dizaine après avoir beaucoup hésité parce qu’il disait ne pas du tout avoir envie de s’en séparer.

Avez-vous fait un choix dans ce corpus, ou bien publiez-vous toutes les lettres reçues et envoyées ?

D.N. Toutes les lettres, à partir de 1985, sont publiées dans leur intégralité. Celles qui ne sont pas illustrées sont donc absentes de cette édition. C’est un choix non seulement pratique, parce que le livre compte déjà 470 pages et en rajouter une centaine aurait alourdi le volume, mais c’est aussi un choix lié à la spécificité de notre courrier qui est l’image et le texte.

La correspondance témoigne d’une forte amitié et d’une grande attention à l’autre et aux travaux de chacun… Y-a-t-il un livre ou un texte poétique de Bernard Noël qui vous a inspiré, bousculé ou que vous avez particulièrement apprécié ?

D.N. Je me suis évidemment intéressé de près à ce qu’il écrivait, mais nous avons fait peu de livres ensemble, L’allure mentale (1986), La petite âme (Fata Morgana 2003), Délicat désastre en 36 poses (Éd. Le 19 en 2007) puis des entretiens publiés en 2012 et 2017 que je cite de mémoire. J’aime sa poésie, mais je ne l’ai pas illustrée. Les échanges se faisaient davantage par rapport à mon travail que l’inverse. Il a écrit un long texte sur mes travaux dans un ouvrage publié (Éd. Ubacs) à l'occasion d’une exposition à la Chapelle Saint-Julien, musée de Laval, en 1990. Curieusement, ce ne sont pas ses écrits sur l’art qui m’ont le plus retenus, mais Le Sens la Sensure (Talus d'Approche, 1985), La Maladie du sens (P.O.L, 2001), Le Livre de l’oubli (P.O.L., 2012), composé de notes, réflexions, dialogues, fragments poétiques, me touchent particulièrement. Un autre livre, paru chez Fata Morgana en 2019, m’a bouleversé. Il s’agit de Mon corps sans moi et bien sûr Les monologues… Son œuvre est si riche, prolixe…

Son attention aux autres était admirable. Il parlait très peu de lui, il s’intéressait à la personne qui était en face de lui. Certes, il était un grand intellectuel mais il avait aussi des qualités humaines exceptionnelles. Quand on était avec lui, on se sentait bien, on se sentait protégé. C’est ce que j’ai aimé les premières fois où il est venu à l’atelier alors que j’appréhendais de le recevoir. Je me suis senti soutenu.

« (…) je ne saurai expliquer pourquoi les mots me soutiennent alors que je ne sais pas les manier, ne l’ai même jamais désiré (…) », vous écrivez dans une lettre datée du 12 juillet 1993. Une affirmation qui peut sembler étrange puisque vos lettres, vos livres, les titres donnés aux dessins dans vos carnets prouvent l’importance des mots et de l’écrit dans votre travail et que vous savez très bien manier les mots, souvent avec facétie, à l’instar de vos dessins !

D.N. Oui, en effet, mais à l’époque je n’en avais pas conscience. J’aimais écrire des lettres car j’avais besoin d’un interlocuteur dont j’attendais avec impatience la réponse. C’est en 2012 que j’ai décidé de franchir le pas. Dans Sur un fil (Diabase, 2012), j’ai repris des textes anciens, beaucoup de notes autobiographiques sur l’enfance, ou en rapport avec mes travaux. Une chose a été très marquante dans mon enfance : jusqu’à l’âge de 14 ans, ma mère m’a acheté un livre par semaine. Elle m’emmenait dans une librairie et elle me laissait choisir. Elle me disait : « Tu prends ce que tu veux ». Ce qui était un cadeau extraordinaire.

J’adorais les livres, j’étais un lecteur insatiable et c’est pour cette raison que j’étais intimidé à l’idée de passer à la rédaction. Je ne voyais pas non plus l’intérêt d’illustrer des textes. C’est venu plus tard, un peu grâce à Bernard Noël d’ailleurs. Aujourd’hui, mon rapport à l’écriture est très différent : j’ai consenti à accepter que j’aime écrire.

Dans cet ouvrage, Sur un fil (vous parlez de son élaboration dans quelques lettres de 2011), vous écrivez : « le dessin n’est-il pas une forme d’écriture ? Les objets tracés remplacent les mots. » Ces objets issus de registres différents, accumulés, assemblés et ces figures, visages, animaux, insectes qui peuplent vos dessins, permettent-ils de construire une histoire, de représenter un rêve, un souvenir ou de réfléchir à une certaine réalité du monde qui nous entoure ?

D.N. Oui bien sûr, c’est le dessin qui construit l’histoire. Aussi, j’ai toujours eu besoin de décrire ce que je faisais, que ce soit en peinture ou avec les installations. Souvent, quand je fabriquais des objets, j’avais un grand plaisir à mentionner tout ce qui les composait, à énumérer la totalité des fragments qui entraient dans mes constructions. Je nommais la matérialité des objets, comme si c’étaient des mots. Le vocabulaire fait partie du jeu. Entre le dessin et l’écriture, il n’y a pas une très grande différence. Ils sont une manière de s’exprimer.

Vos dessins et jeux de mots témoignent d’un goût prononcé pour la poésie et l’humour noir, la facétie… Les mots sont-ils à l’origine de vos dessins ?

D.N. La grande révélation pour moi a été l’Anthologie de l’humour noir d’André Breton. Quant à savoir si les mots sont à l’origine ou non de mes dessins, je ne sais pas. Quand j’étais enfant, j’étais souvent malade et comme j’étais alité, je lisais beaucoup. Je me souviens de la lecture du Voyage en Orient de Gérard de Nerval, je devais avoir 12 ou 13 ans. J’étais ébloui. Les grands chocs que j’ai eus, je les ai eus avec les livres, avant de découvrir la peinture. Et les tableaux, je les ai découverts à l’intérieur des livres avant de voir les originaux. Le premier peintre que j’ai aimé, aujourd’hui je ne comprends pas trop pourquoi (!), c’est Renoir. Mon père jouait aux courses et il me donnait de l’argent pour acheter les journaux spécialisés. Un jour, je n’ai pas rapporté de journaux pour ses paris, j’ai acheté un petit livre sur Renoir. Mon père, qui était très coléreux, a dû s’énerver contre moi, mais je ne m’en souviens absolument pas ! Ensuite, il y a eu Max Ernst, dont j’ai rencontré l’œuvre chez un libraire. Ce n’est pas Ernst qui m’a intéressé de prime abord, c’est son nom. Car mon grand-père paternel s’appelait Ernest. Et comme ce prénom paraissait ridicule à l’époque, je trouvais que Ernst c’était Ernest magnifié. J’ai pris le livre et quand je l’ai ouvert, j’ai été bouleversé, notamment par les collages. Je n’imaginais pas qu’on puisse faire de pareilles choses et avoir une telle liberté. C’est l’émotion qui amène l’œuvre. Je pense que ce n’est pas du tout une démarche intellectuelle. On dit souvent que c’est très cérébral, mais je ne trouve pas. Les dessins sont arrivés comme des oasis, c’est-à-dire que je me sentais perdu et c’était mes îlots auxquels j’ai pu me raccrocher. Je suis allé à l’École des Arts Appliqués (j’avais 16 ans quand j’y suis entré) parce que je voulais absolument dessiner. Je n’ai pas pu entrer aux Beaux-Arts ensuite, on n’a pas voulu de moi. Sur le moment, ça m’a beaucoup pesé, mais aujourd’hui je me dis que c’était une chance finalement. Aux Beaux-Arts, j’ai vu Roger Chastel (1897-1981) qui avait à l’époque une aura moderne, alors que les professeurs étaient tous considérés comme ringards. C’était peu avant 68, en 1965. Je suis allé voir ce « maître » – je revenais d’Algérie –, et je lui ai montré une centaine de dessins au fusain que je pensais expressifs. Il les a regardés dans le silence le plus complet. Puis, il m‘a dit en mimant un zéro avec ses doigts : « Jeune-homme, ça ne vaut rien ». J’ai quitté l’atelier tremblotant et je n’y suis pas retourné. J’étais démoli. Puis en 1998, Alain Buyse, sérigraphe à Lille, qui était un homme extraordinaire, m’a demandé de faire une affiche sur ce mauvais coup. Je n’ai pas dessiné mais j’ai écrit un texte dans lequel j’ai noté que rien doit devenir tout : « Je ne suis rien donc je vais devenir tout. »

Les lettres échangées avec Bernard Noël dévoilent au fil des années vos lectures, vos livres, vos projets, vos travaux. Il y est également question de l’actualité politique, de vos observations sur le monde chaotique dans lequel nous vivons, sur la folie des hommes, l’injustice, les abus de pouvoirs…

D.N. Oui, il est très souvent question de l’actualité politique dans la correspondance. Dans mes dessins, c’est devenu quelque chose d’important. Mais pendant toute une période, celle où je peignais, je n’étais pas dans une revendication sociale, j’étais plutôt du côté d’Odilon Redon, dans une espèce de rêverie et de songe. Ensuite, j’ai raccordé ces rêveries à des réalités. Par exemple, lorsqu’ à ma grande surprise, on m’a demandé de faire un portrait de Che Guevara, j’ai représenté le révolutionnaire mort, un visage squelette surmonté du fameux béret. (Il est reproduit dans le volume de correspondance). Le portrait a été refusé et j’ai trouvé cela formidable, car ce refus signifiait que mon dessin avait du pouvoir. Puis, j’ai fait des planches qui s’appellent La fée électricité manque d’éclairage. J’ai entamé une thématique un peu polémique, féroce. Je mélange des personnages historiques et je les introduis dans des ampoules. Les guerres ont pris aussi de l’importance dans mes dessins. Dans la petite série présentée à la galerie Exils (jusqu’au 21 avril 2023), Bref éloge à l’attention de quelques parasites, en arrière-plan, le Moyen-Orient en 2009, parce que, tout en dessinant, j’écoutais la radio et j’entendais d’horribles nouvelles.

Vos dessins sont hantés par l’Histoire et notamment par la Grande Guerre… Vous dites avoir « une répulsion absolue pour les armes » et les « représenter, cependant, avec jubilation. » Ces dessins sont nourris des récits de vos deux grands-pères… Pouvez-vous nous en dire davantage ?

D.N. Oui c’est exact, je représente les armes avec jubilation et je suis fasciné par les objets agrico-guerriers, alors que la destruction et la violence me sont insupportables. Les dessins sont surtout nourris des récits de mon grand-père maternel (1896-1963). Mon grand-père paternel était sous-officier de carrière, donc militaire de métier, mais il ne m’a rien raconté. L’autre était apprenti boulanger quand il est parti au front. Et anarchiste. Il a eu une importance considérable pour moi parce qu’il m’a appris beaucoup de choses. Après la guerre, il est devenu quincailler, ce qui explique mon amour pour les outils. La quincaillerie était pour moi la caverne d’Ali baba. Il avait un rapport très subtil avec les objets. Par exemple, sur un mur peint en blanc de sa boutique, il exposait tous les outils agricoles manuels, les pioches, les fourches, etc. Et quand une fourche était vendue et donc retirée du mur, il remaniait toute la présentation, comme font les installateurs dans les musées. Il avait acheté un piano, alors qu’il n’avait jamais appris la musique, et faisait des petits concerts improvisés. Il aimait jouer, peindre aussi, des compositions superbes, très spontanées. Il était libre et passionné. Il me disait que tout est possible dans la vie. C’est merveilleux d’entendre cette phrase quand on est un enfant.

Pendant presque toute la guerre, mon grand-père était éclaireur. Il m’a raconté comment il avait tué un jeune allemand à la baïonnette dans un des premiers combats qu’il a faits, en mimant la jambe qui pousse le corps pour retirer la lame. C’était insupportable. Il s’était donc porté volontaire aussi souvent que possible pour la mission d’éclaireur afin de ne pas revivre une telle scène. Les éclaireurs ne vivaient pas longtemps. Ils sortaient à six le soir, quand la nuit tombait, allaient vers les lignes allemandes, sectionnaient les barbelés, répertoriaient les positions et le système de défense de l’ennemi. Ils portaient un pistolet mais n’avaient pas le droit de s’en servir pour ne pas se faire repérer. Il a survécu miraculeusement. Une fois, les Allemands ont surpris leur petite escouade. Ils les ont alignés sur le parapet de la tranchée et un officier les a abattus au pistolet, l’un après l’autre. Il a reçu une balle, elle a éraflé sa joue et elle est sorti par le nez. Il devait saigner abondamment. En tombant, son casque est resté sur sa tête, et quand l’officier a tiré une deuxième balle dans la nuque, le casque a fait ricocher le tir. Il a été blessé à nouveau mais légèrement, et il est resté comme mort, semblable à ses compagnons, tous exécutés. Il a attendu la nuit pour repartir. La deuxième fois, c’était à Verdun. Il était complètement perdu, ne pouvant pas distinguer les lignes françaises des allemandes parce que le terrain était bousculé par les bombardements. C’était le chaos. Il n’y avait que des hommes et des chevaux morts autour de lui. Les soldats revenaient du front avec 75% de pertes. Il est resté sur le champ de bataille plusieurs jours sans eau ni nourriture, mais il a mangé de la viande de cheval et bu dans les flaques d’eau pour survivre. Il a attrapé la typhoïde qui l’a laissé inanimé près d’un cratère d’obus. À l’époque, les brancardiers triaient d’un côté ceux qui n’avaient aucune chance de s’en sortir et de l’autre, ceux qui pouvaient éventuellement être soignés. Comme il a bougé la main, ils l’ont mis sur le bon tas. Il a donc encore été sauvé. Après ces terribles épreuves, il n’avait plus peur de rien. Ce qui est formidable, c’est qu’il n’a pas été détruit. L’envie de vivre a dominé par-dessus-tout. Il a gardé une fraîcheur extraordinaire.

Quel medium artistique préférez-vous utiliser ?

D.N. Je préfère utiliser des mediums très simples. C’est pourquoi j’aime tellement le dessin car il suffit de peu de choses pour en faire. Je n’aime pas les papiers luxueux, mais les papiers très fins, et particulièrement le papier millimétré. Cela me vient de l’école. Je n’aimais pas l’école, mais j’appréciais beaucoup la géométrie. Sur le papier millimétré, il y a déjà un dessin, un paysage. Quand on fait un trait, on est dans un univers, des éléments se croisent. Ce qui me plaisait et me faisait beaucoup rêver. C’est d’ailleurs pour cette raison que je continue à l’apprécier et que je l’utilise très souvent. Je dessine principalement avec des crayons, des pastels à la cire aussi. J’ai fait de la peinture pendant 15 ans, avec des pulvérisations. Mais le plan du tableau m’a semblé contraignant et mes travaux m’ont conduit à m’éloigner d’elle, au profit de l’objet et de l’espace. J’étais écrasé par les autres, par la foule de références, car il y a tellement de peintres extraordinaires que trouver sa place n’est pas simple. Et comme j’ai vu la grande exposition Matisse en 1970, au Grand-Palais, j’ai eu un coup terrible et me suis dit qu’il fallait arrêter de peindre.

Et qu’est-ce que vous a apporté la lithographie ?

D.N. La lithographie, c’est du dessin pur. Et de surcroît, sur la pierre. Il faut l’avoir fait pour le savoir : c’est le plus beau support pour dessiner. On trace des traits au crayon lithographique [crayon gras formé d'un mélange de savon, de cire, de suif et de noir de fumée] sur une matière résistante et séculaire, quelque chose qui a des milliers d’années. Il y a une espèce de connivence avec le temps. J’ai adoré dessiner sur la pierre. Je ne suis pas très fort techniquement, mais je l’ai fait à ma mesure. Je me suis équipé au minimum dans mon atelier. J’ai fait faire une presse par un mécanicien des Beaux-Arts qui est beaucoup plus simple que la « bête à corne ». Elle permet de faire des formats raisin. Et pour les petits formats, j’ai acheté une presse hollandaise à manivelle. J’ai donc trois objets importants dans mon atelier : une presse fabriquée sur mesure, une autre, de fabrication récente, et une troisième à graver que j’utilise uniquement pour faire des reports. Quant à mes linogravures, je ne les imprime pas moi-même, elles sont tirées sur une presse à bois dans un autre atelier que le mien.

C’est à l’école des Beaux-Arts de Nantes où j’ai enseigné que j’ai connu la technique lithographique. J’ai fait ma première litho à l’atelier de Franck Bordas. À l’époque, des artistes connus y venaient, et on avait un temps limité pour préparer sa pierre.

Comment est venu ce terme, La Gricole ?

D.N. Un jour de 1992, lors d’une conversation avec mon ami le poète et critique Pierre Gicquel, j’ai découvert ce terme. Pierre a parlé de la peinture avec emphase, comme si c’était une déesse. Il a dit qu’il faudrait lui trouver une maitresse pour donner un nom à l’ensemble de mes objets. La Gricole est une dame simple, avec de la terre dans ses sabots. Ce n’est pas une déesse. L’idée me plaisait beaucoup. C’est ainsi que La Gricole est devenu le terme générique pour qualifier ma production.

Une exposition à la BNF salle des Donateurs a eu lieu du 10 janvier au 12 mars… Vous y avez présenté notamment vos carnets… Comment s’est-elle organisée ?

D.N. Il y a trois ans, je suis allée voir Cécile Pocheau-Lesteven, conservatrice en chef au département des Estampes et de la photographie, et je lui ai dit que j’aimerais faire don de mes carnets à la BNF. Cécile a été enthousiaste et j’en ai donné quarante. Ce qui représente trente-six ans de travail. Puis, mes dessins, estampes et carnets ont fait récemment l’objet d’une exposition dans la salle des donateurs. Mon travail a été présenté avec beaucoup de soin et j’en suis très content. Les carnets vont souvent à la poubelle quand un artiste disparaît, c’est pourquoi j’ai fait ce don à la BNF. D’autant plus qu’un critique à qui je les avais montrés m’a dit qu’il fallait les démonter. Ce qui est un comble, car si je détache les feuilles, la chronologie – spécificité même du carnet – se perd. Le carnet est le réservoir des travaux en cours, la mémoire des curiosités passagères. Le défilé des jours détermine l’ordre et disperser les pages le détruirait.