Le désir en nous comme un défi au monde

94 poètes d’aujourd’hui. Anthologie.

Éditions Le Castor Astral, 20 janvier 2021

EXTRAIT DE LA PRÉFACE

Le Printemps des Poètes 2020 portait Le Courage en étendard. Nous étions alors loin d’imaginer à quel point l’année nous en demanderait, du courage. Un courage planétaire et transgénérationnel face à cette pandémie de covid-19 et à l’amplification des catastrophes climatiques, politiques, économiques. Du courage face à la persévérance des extrémismes, quels qu’ils soient, aux quatre coins du globe. Du courage pour l’industrie culturelle mise à mal et ses trop nombreux acteurs en péril économique. Tout comme la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, la poésie a souffert de la fermeture des librairies, de l’annulation de festivals et du Marché de la Poésie, trois piliers de sa bonne santé. Mais la poésie n’est pas de celles que l’on musèle si facilement, et lors de ce confinement de printemps, nous pouvions constater qu’elle était présente partout et nécessaire à toutes et à tous. Récitée à la télévision tous les jours, en direct sur les réseaux sociaux, au bout du fil par les comédiens et comédiennes du Théâtre de la Colline, en podcast... La poésie comme « remède à la mélancolie » et comme arme de compréhension massive.

Comment, aujourd’hui, le cœur lourd, nous aventurer sur le terrain du « Désir » ? Comment même, pour reprendre les mots de Laurence Vielle, « désirer le désir » ? Un désir entravé par la sinistrose, par la « distanciation » qu’on nous impose, par l’angoisse du lendemain. Ce désir qui tutoie le futur, immédiat ou plus lointain, il nous faut le chercher en nous, se l’intuber comme l’oxygène qui nous manque, pour combattre l’anxiogène. Comme Mathias Malzieu, cherchons « un rêve de qualité supérieure à cette réalité ».

Certains poètes de cette anthologie prennent le pouls de cette distorsion de temps et de vie.

[...]

Alexandre Bord

.........................

LAETITIA CUVELIER

Brouillard

Le silence de la maison

dort encore

le ciel n’existe plus

il est dans les brins

d’herbe, les feuillages

et sous les toits

Le brouillard

mord nos corps

nos âmes nos cœurs

Le visible et l’invisible

les désirs et l’impuissance

l’avant l’après

le maintenant

se confondent...

C’est un jour

au milieu de nulle part

Songe à la douceur

de l’habiter

pour quelques heures

en ta compagnie

.........................

HERVÉ LE TELLIER

Ma petite fabrique (en 32 lignes)

Je commence souvent par un alexandrin.

Allez savoir pourquoi. Peut-être, ça m’apaise.

Une étrange façon d’installer du silence.

Je ne sais pas.

De temps en temps, je brise le rythme.

Ça rime, ça ne rime pas. Ça m’est un peu égal.

Sa musique est parfois trop monotonale,

(d’ailleurs je fais beaucoup dans l’approximation).

Il y a le jeu des blancs

Et des alinéas

Le jeu de l’ortografe et de l’homme au faux nid

Tout cela pour les yeux de celui qui le voit

Très inutile quand je lis à haute voix.

Tant pis.

Je m’impose souvent des formes régulières.

Sonnet, double quatrain, morale élémentaire,

Haïku, limerick, tanka, abécédaire,

Sans oublier bien sûr les règles oulipiennes,

Beaux présents, lipogrammes, ou bien substitutions,

Je transgresse, je triche, j’use du clinamen,

je m’autorise à les briser.

Je sais dès le départ de quoi je veux parler.

De la lumière du jour, des ombres de la nuit,

du regard de mon fils, des camions de pompiers,

Des voitures croisées sur le périphérique,

D’une ville étrangère, d’un vieux sac en plastique,

de la peur de vieillir,

de la peur de mourir,

Je relis, je reprends, je coupe, je supprime,

Ça n’en finit jamais, c’est pourquoi j’abandonne,

Et prends congé de moi sur trois alexandrins.

.........................

JOSEPH PONTHUS (1978- 24 février 2021)

Le Spinoza de la rue du désir

Tout tourbillonne dans Varsovie de 1914 : la mobilisation pour la guerre vient d’être déclarée, des gamins vendent des têtes de poisson dans la rue, les bruits de la pénombre éclatent dans la nuit, des prostituées s’en prennent aux soldats ivres et les agrippent, des étoiles brillent au ciel de cette nuit.

Tout tourbillonne sauf un vieux rabbin qui lit et étudie et relit encore et encore et annote L’Éthique de Spinoza.

Varsovie s’agite, le vieux rabbin ne comprend pas trop ce monde qui change, qui va trop vite, qui l’ignore presque désormais alors que professeurs et savants naguère lui prédisaient grand avenir, poste à l’université et fortes rentes à enseigner Spinoza.

Quand commence notre histoire, le vieux rabbin lit et relit encore Spinoza, l’annote encore, le déconstruit autant qu’il le comprend et n’y comprend plus rien ; la vieillesse sans doute. On ne sait pas son âge mais on l’imagine bien vieux. Il ne désire plus rien – n’a plus aucune rente et n’a jamais eu de poste à l’université ; sinon comprendre Spinoza et presque maudire le monde tel qu’il va, même si, selon les préceptes de son bon vieil aîné : « la haine n’est jamais bonne ».

La question du désir est d’abord celle de l’obscurité, puis de la révélation.

[...]

Le vieux rabbin, le Spinoza de la rue du marché ainsi que Varsovie le surnomme et qui donne son titre à cette nouvelle d’Isaac Bashevis Singer, tombe dans la maladie et rencontre Dobbe la Noire : la noirceur, la lumière, le désir et la révélation. [...]

Le désir et les étoiles brillent au-dessus du ciel de Varsovie en 1914 ou de Bretagne en 2020, les mots de Spinoza, comme au plus beau poème que le vieux rabbin, Dobbe la Noire et moi essayons encore de déchiffrer et sur lesquels nous rêvons :

« Cupiditas est ipsa hominis essentia, quatenus ex data quacunque ejus affectione determinata concipitur ad aliquid agendum. »

« Le Désir est l’essence même de l’homme, en tant qu’on la conçoit comme déterminée, par suite d’une quelconque affection d’elle-même, à faire quelque chose. » Spinoza, Éthique, Définition des affects, traduit par Bernard Pautrat, Seuil, 1999.

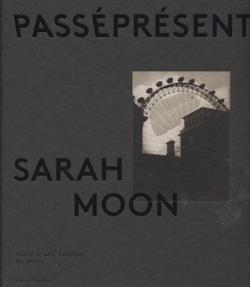

Sarah Moon

PasséPrésent

Catalogue de l’exposition Musée d’art moderne de Paris, Paris Musées, sept. 2020

LETTRE DE DUANE MICHALS à SARAH MOON

Mercredi 22 avril 2015

Chère Sarah,

Le vent est toujours perdu, toujours en train de souffler et de chercher sa destination. Il finit par mourir. Si nous pouvions voir le vent, une brise tiède serait orange, la bise serait bleue et ses pleurs seraient des larmes de pluie. Le vent se souvient-il ?

Dr. Duanus

LETTRE DE SARAH MOON à DUANE MICHALS

Jeudi 23 avril 2015

Non, le vent à force de souffler efface tout, et blanchit tout comme la destinée.

La brise est différente, orange si tu veux et, oui, il a de vagues souvenirs qui passent avant que tu puisses les saisir...

comme une poussière d’étoiles...

Avec le vent qui pleure, c’est une autre histoire, c’est un souvenir au présent, il verse en effet des larmes de pluie et tu te retrouves trempé de la tête aux pieds.

C’est délicieux de te lire si tôt, avant le début de ce jour, celui de mon vernissage à la galerie d’Akio Nagasawa. Je me demande comment le vent soufflera...

Je continuerai ce soir, les réponses seront peut-être différentes. Il est tard maintenant, je n’ai pas pu saisir de quel vent il s’agissait : j’ai dû faire acte de représentation, avec un sourire de plus en plus forcé au fur et à mesure des photos qu’ils font ici en vous demandant gentiment de poser avec l’un ou l’autre pour leur IPhone, et j’ai disparu dans le virtuel, tout comme dans la vidéo (en pièce jointe) que j’ai faite de moi-même ce matin à l’exposition sur la Mesure d’Issey Miyake.

À demain peut-être... cher Duane.

Je suis trop fatiguée pour une question, mais si tu en as une, envoie-la.

Sarah

Sophie Nauleau

Ce qu’il faut de désir

Actes Sud, février 2021

L’au-delà du désir

À quel âge nous met-on le désir en tête ?

Si j’ai tout oublié, ou presque, de mes jeunes années, je garde trace d’un désir ancestral. D’un désir à revers, qui ne s’enracine guère au pied de l’arbre généalogique, mais d’instinct se nourrit d’absences, comme on prend le soleil au travers d’une trouée de branchages. La lumière ne dépend pas de soi, mais vient vous caresser ou vous abandonner au gré des heures et du vent. La volonté, bonne ou mauvaise, n’est plus d’aucun secours. La percée est ailleurs. Inatteignable. Dans ce vieux et robuste feuillage qui suit la course des saisons. Les coupes claires de l’hiver sont un rappel à l’ordre, intimant de nous hâter de vivre. Les exploits réitérés du printemps une fabuleuse exhortation, berçant nos doutes, trous noirs et autres voluptés de l’existence.

J’ai grandi par mégarde, à l’ombre d’un secret qui devait ne pas dire que l’on pouvait tout quitter par désir d’un autre homme. Ainsi de mes trois grands-mères, la seule qui aujourd’hui me reste, toujours vive et que je ne connais pas, a suivi mot pour mot la feuille de route tracée par Blaise Cendrars en 1924, et abandonné mari et enfants pour ne plus revenir.

Que disait déjà le poète qui avait perdu sa main droite durant la Grande Guerre ? Que lorsqu’on se prend à aimer, il faut partir ! Quitter sa femme, son fils, sa fille, quitter sa maîtresse, sa compagne, son amant, quitter son ami : tout quitter sans ciller.

Était-ce vraiment par amour ?

J’aimerais m’en convaincre, ne serait-ce que pour contrebalancer ce très ancien chagrin de petite fille qui ne m’appartient pas mais que j’ai longtemps porté, dans l’inconscience et la persévérance familiales, pour tenter de soulager un peu ma mère de ce qu’elle préférait taire.

J’en ai voulu à Blaise de la légèreté de son poème, titré fort lyriquement « Tu es plus belle que le ciel et la mer », même si la chute et ses 80 kilos d’amour homologués sur la balance des années folles, au sortir de la pharmacie, m’ont toujours enchantée…