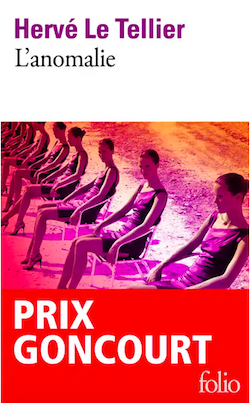

Hervé Le Tellier est né en 1957. Prix Goncourt 2020 pour son roman L’anomalie (Gallimard, collection Blanche, juin 2020). Auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, notamment, Assez parlé d’amour, Toutes les familles heureuses et Moi et François Mitterrand. Il a reçu le Grand prix de l’humour noir pour ses Contes liquides. Il a été coopté à l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) en 1992 et a publié, sur l’Ouvroir, un ouvrage de référence, Esthétique de l’Oulipo (Le Castor Astral, 2006). Il en est le Président depuis 2019. Il participé à l’aventure de la série Le Poulpe, avec un roman, La Disparition de Perek (La Baleine,1998), adapté également en bande dessinée (tome 8).

Mathématicien de formation, puis journaliste, il est linguiste et spécialiste des littératures à contraintes. Éditeur, il a fait publier plusieurs ouvrages au Castor Astral comme What a man ! (2019) de Georges Perec, et Je me souviens de « Je me souviens » (2006) de Roland Brasseur. Il a collaboré à l’émission de France Culture, Les Papous dans la tête.

Le festival La Moisson à Céret (18 et 19 juin) et le festival de la Correspondance à Grignan (du 5 au 9 juillet) dont la Fondation La Poste est partenaire, vous invitent respectivement à des rencontres littéraires pour parler de votre œuvre. Dans le cadre de la 26e édition du festival de Grignan dont le thème est les « Lettres d’humour », une lecture-spectacle de votre ouvrage Moi et François Mitterrand paru aux éditions J-C Lattès en 2016[1], aura lieu le 6 juillet.

Il s’agit d’une correspondance facétieuse entre le narrateur qui porte votre nom et François Mitterrand, puis avec ses successeurs à la présidence de la République. Qu’est-ce qui a motivé ce projet, Moi et François Mitterrand ?

Hervé Le Tellier Je ne dirais pas que la correspondance est facétieuse, c’est presque le contraire : le narrateur, qui porte mon nom dans le livre et se nomme Hervé Logier dans le spectacle, est un grand naïf. Il croit que lorsqu’il écrit à Mitterrand, ce dernier lui répond. Il pense entretenir une réelle correspondance avec lui dont il s’imagine devenir proche. Hervé reçoit toujours une lettre type de l’Élysée : « Cher Monsieur, votre lettre en date du … vient de nous parvenir et je vous en remercie. Ne doutez pas, cher Monsieur, que vos remarques recevront toute l’attention qu’elles méritent et qu’elles seront prises en considération par nos services dans les délais les plus brefs. Etc. ». Cette lettre type personnifie la fausse attention que peut prêter l’État aux revendications individuelles des citoyens et simultanément la manière dont certains citoyens, pris dans un rapport extrêmement intime avec la politique, l’État, peuvent réagir lorsqu’ils reçoivent une réponse du Président. Pour autant, la lettre standardisée n’existe plus car Michel Hénocq, qui dirigea le service courrier de l’Élysée de 1983 à 1986, l’a remplacée par des réponses personnalisées. Écrire au Président de la République est pour certains une manière de partager ses réflexions, pour d’autres, qui sont « au bout du rouleau », le dernier recours.

En recevant la deuxième lettre du Président, le narrateur reconnaît le style puisqu’elle est identique à la précédente. Et commence un quiproquo qui nous fait parcourir plus de trente ans de règne présidentiel français. Il ne comprendra pas, par exemple, pourquoi François Mitterrand fait croire qu’il est mort alors que pour lui il est vivant puisqu’il reçoit encore une lettre. Puis il s’adressera à Jacques Chirac et va comparer sa première réponse à celle de son prédécesseur en disant « n’est pas Mitterrand qui veut ». Il est dans une démarche littéraire si l’on peut dire. J’ai repris un passage de la nouvelle de Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, qui est une réécriture à l'identique du premier livre du Don Quichotte de Cervantès. Borges compare les deux textes et dit que ce ne sont pas les mêmes parce qu’il y a deux siècles de différence entre le moment où Cervantès écrit le Quichotte et où Ménard le recopie. Je suis donc parti de cette idée qui m’a paru très intéressante : deux textes similaires peuvent donner naissance à deux interprétations extrêmement divergentes.

Pour l’émission Des Papous dans la tête, Patrice Minet a écrit des lettres à différentes personnalités. J’ai trouvé cela formidable et j’ai édité avec Marie Berville son livre dont j’ai trouvé le titre : Moi et la reine d'Angleterre (Berg International, 2006).

Il écrivait donc à toute une série de personnes, en envoyant en plus un billet de 50 francs de manière à susciter une réponse. Les réponses types sur lesquelles on pouvait jouer me semblaient particulièrement intéressantes. J’ai donc commencé par l’idée dérisoire de l’homme qui envoie une carte postale d’Arcachon à François Mitterrand et qui reçoit une réponse type. J’ai créé cette fiction pour un Jeudi de l’Oulipo dont le thème était sur l’illusion, sur l’invention fictionnelle dans le cadre d’une correspondance. La durée était limitée à huit minutes car c’est la règle aux Jeudis de l’Oulipo. François Morel a vu ce début et m’a dit qu’on pouvait envisager d’en faire un spectacle. Je me suis pris au jeu et j’ai développé le texte pour qu’il dure une heure et quart.

Il n’a sans doute pas été facile de faire durer l’idée que le personnage croit entretenir une correspondance avec François Mitterrand et ses successeurs alors qu’il reçoit toujours la même lettre type…

H.LT. En effet, l’idée est toute simple, mais le véritable enjeu, qui était à la fois narratif, littéraire et théâtral, était de faire durer. Il faut des relances. Au bout d’un moment, on cesse de faire apparaître la lettre type, à la fois dans le livre et sur scène à l’écran. Ce n’est plus la peine. La convention est passée avec le lecteur/spectateur. Ensuite, on joue avec les codes de la répétition. Il faut imaginer la nature de la correspondance de chacun des protagonistes avec lesquels correspond Hervé (Le Tellier ou Logier). Par exemple, après Mitterrand, il finit par être copain avec Chirac. Il est très impressionné par Mitterrand mais il trouve Chirac plus accessible. Je reprends les clichés populaires qui considéraient Chirac sympa parce qu’il aimait la tête de veau, la sauce gribiche et qu’il buvait de la Corona. Ensuite quand arrive le personnage de Nicolas Sarkozy, il met les deux lettres côte à côte et au lieu de dire : « n’est pas François Mitterrand qui veut », il se met en colère et affirme qu’on a affaire à un copier/coller. Puis avec François Hollande, on ne joue plus sur la nature de la correspondance, il dit simplement : « j’ai commencé une correspondance avec Hollande ». On est passé sur un code d’acceptation du protocole avec le lecteur.

À chaque fois qu’un événement politique s’est produit, j’ai augmenté le texte puisqu’on a joué pendant deux ans. Je l’ai rendu en 2016 et en 2017, alors que la pièce est toujours à l’affiche, Macron est élu. Dans la réédition, j’ai ajouté le nouveau président. Je n’ai pas insisté sur la mort de Chirac par exemple, parce que le personnage n’a pas saisi que Mitterrand était mort. Finalement, la pièce peut durer indéfiniment. On peut supposer que Mitterrand a 115 ans, 120 ans… Hervé passe son temps à évoquer les vicissitudes auxquelles il est confronté et chaque fois que quelque chose de bien se passe dans sa vie, il est persuadé que c’est grâce à François Mitterrand.

Il s’agit aussi d’une réflexion sur la stylistique de la réception…

H.LT. Oui c’est une sottie sur la politique et une réflexion humoristique sur la stylistique de la réception. Dans un rapport de séduction par exemple, quand on reçoit une lettre, on essaie toujours de lire plus que ce qui s’y trouve, on tente de comprendre ce que pense vraiment sa correspondante ou son correspondant. Pour moi, le narrateur est dans un rapport amoureux avec la République. Il va en permanence lire ce qu’il a envie de lire dans les lettres des présidents successifs. Le personnage subit l’uberisation générale de la société. Au début, il est dans un emploi de documentaliste, puis il cherche un travail, ensuite il est bibliothécaire, il va devenir vendeur de fenêtres par correspondance, gardien d’hôtel… On voit bien que sa vie se dégrade au fur et à mesure, et au fond, il suit un destin de chute. Cette chute est compensée, évidemment d’une manière complètement inversée, par une sorte de mégalomanie qui le pousse à correspondre de plus en plus et à se considérer comme le conseiller occulte de tous les présidents. À la fin, lorsque Macron lui répond – toujours la même lettre –, il s’interroge pour savoir s’il va pouvoir ou non devenir le conseiller de Macron alors qu’il a déjà été très présent auprès des quatre présidents précédents. Néanmoins, il accepte sur son insistance puisque « les services vont tenir comptes de toutes ses réflexions »… Est évoquée l’idée que les citoyens ont un désir profond d’être écoutés et que face à ce désir, il y a l’hypocrisie du pouvoir. Dans cette démarche de citoyen qui a envie de faire partie du pays et de la démocratie, cet aller-retour permanent finit par être touchant parce qu’il va de pair avec un effondrement amoureux et une chute sociale qui est inéluctable. En effet, Hervé correspond toujours avec la même femme dont il n’a jamais de réponse. Cette correspondance à une seule voix est contrebalancée par celle avec les présidents qui eux lui répondent, mais toujours la même lettre. On comprend à la fin qu’il achète des chaises pliantes pour recevoir tous les présidents chez lui, qui ne viendront pas.

Le narrateur est en adhésion affective avec la République et vit l’évolution de la société française qui se précarise…

H.LT. J’ai remarqué que lorsque je fais des « seuls en scène » pour le théâtre, j’ai tendance à préférer les anti-héros, peut-être parce que je m’en sens assez proche. L’hypocrisie généralisée du monde rend le personnage extrêmement sympathique, à l’instar d’un petit bonhomme de Sempé. Il aimerait être mais il n’est pas. C’est un gentilhomme flaubertien, il a une grande culture, et c’est aussi ce qui le fait tenir. Dans mon texte sur Churchill intitulé Mon dîner avec Winston (2019) adapté au théâtre de l’Atelier, il s’agit aussi d’un anti-héros : un type un peu paumé est pris dans une relation imaginaire avec un homme célèbre. Le désir d’exister nous motive tous. Chacun à sa manière. L’anti-héros est touchant parce qu’il ne peut même pas croire qu’il existe. Dans le rapport que les gens ont à la célébrité, quelles que soient son origine et cette fascination, il y a quelque chose d’à la fois très humain et très pathétique. Que le personnage puisse être ridicule sans être risible, parce qu’au fond, ce qu’il vit n’est pas drôle, était la première difficulté pour le comédien qui jouait l’adaptation de Moi et François Mitterrand. La deuxième consistait à ne jamais établir une complicité avec le public, alors qu’il lui fait face, comme s’il répétait une conférence qu’il devait faire un autre jour. Le comédien ne doit pas perdre de vue que son personnage s’adresse à un public imaginaire. J’en ai discuté avec Christophe Alévêque [lecture-spectacle mercredi 6 juillet au festival de la Correspondance de Grignan] et il avait tout à fait compris. Interprété par Olivier Broche dans la mise en scène de Benjamin Guillard, le personnage est au début très bien habillé, en costume-cravate, et à la fin, il se déshabille, met son pyjama et se couche dans son lit. On comprend qu’il est tout à fait seul, qu’il répète indéfiniment cette conférence dans l’espoir de la donner un jour. Les spectateurs acceptent ce basculement, le regardent comme s’ils étaient derrière une vitre sans tain. Il y a une tristesse qui n’arrive qu’à la fin. Quand on sort du théâtre après avoir vu cette pièce, j’ai envie qu’on ait ri et qu’en même temps on soit un peu en colère, qu’on ait envie que cet homme ait vraiment correspondu avec les présidents. Qu’on l’écoute, en somme. Le ridicule du personnage est relativisé par la dimension désincarnée, déshumanisée de ceux qui osent lui renvoyer une lettre type alors qu’il est sincère. Il y a donc un contraste entre une sincérité absolue et un pouvoir qui est indifférent.

Bergson dit que l’humour consiste à « décrire minutieusement et méticuleusement ce qui est, en affectant de croire que c’est bien là ce que les choses devraient être » alors que l’ironie, dit-il, consiste à énoncer « ce qui devrait être en feignant de croire que c’est précisément ce qui est »… Comment définiriez-vous l'humour (noir ou absurde) qui joue un rôle central dans votre écriture ?

H.LT. Une autre phrase de Bergson, qui est assez juste, dit que le rire est un arrêt momentané du cœur. Pour Bergson, le rire immédiat est un rire aux dépens. Et sa définition de l’humour est une vision qui date d’il y a un siècle. C’est-à-dire qu’elle n’est pas mâtinée d’une dimension forte, freudienne, qui mentionne que dans l’humour, on s’identifie. La définition de Otto Julius Bierbaum qui dit que « l’humour c’est quand on rit quand même » est une idée qui me paraît très forte. Dans l’humour, traditionnellement, il y a trois niveaux. Ce qu’on peut appeler le comique, le burlesque et l’humour proprement dit qui nous vient d’Angleterre et que détestait Voltaire : « humor » qui provient en fait du français, « humeur ». Ça a quelque chose d’organique qui a à voir avec la bile. Moi je suis clairement du côté de l’approche freudienne, présente dans le Witz. La définition la plus fidèle qu’il donne, c’est le condamné à mort qui est sur sa paillasse ; on le réveille le matin ; on lui dit Monsieur, c’est l’heure. Il se redresse, se cogne contre le lit superposé au-dessus de sa tête et dit : « la journée commence bien… ». On rit un peu à ses dépens mais surtout grâce à lui, on se met à sa place. C’est l’humour noir. L’humour de Bergson, c’est un homme qui tombe, qu’on regarde tomber et on s’esclaffe. Ce dont on rit c’est de la perte de la maîtrise du corps explique Bergson. On rit du corps qui n’est plus le corps, qui devient une chose désarticulée, qui perd sa fonction de marche pour devenir autre chose. J’ai vu une conférence d’un humoriste belge, Jos Houben, qui dit « je vais vous faire rire deux fois ». Il marche et trébuche. Les gens rient un peu mais pas tant que ça. Dans un deuxième temps, il refait le même mouvement avec un geste en plus : il regarde si quelqu’un l’a vu. Là, d’un seul coup, c’est la peur du ridicule de l’homme qui a trébuché qui devient drôle. Et tout le public rit. Cette conférence sur le rire de Jos Houben est extraordinaire. C’est un humour corporel, mais il n’y a pas une très grosse nuance entre l’humour du corps, presque le mime, et ce qu’on fait passer dans le texte. Il existe de nombreux points de contacts. Parfois, on ne rit pas alors que tout le monde rit. En tant qu’auteur de pièces qui sont parfois comiques, c’est quelque chose qui m’interpelle. Je pense qu’il n’y a pas d’universalité dans l’humour. Certains humoristes ne me font pas rire du tout. Cette question du relativisme de l’humour est très intéressante. J’aime l’absurde, l’humour noir. De toute façon le monde est absurde. Il y a une sorte de logique intrinsèque au déroulement du monde qui induit que notre propre finitude fait que tout est absurde. Ça ne me dérange pas d’en rajouter une couche. Avec les personnages d’anti-héros, on rit quand même, bien que leur situation soit plutôt pathétique et ne donne pas envie de rire. C’est pour cette raison qu’on ne rit pas d’eux mais à cause d’eux. Il y a quelque chose de nous en eux.

Être oulipien, c’est partager un univers de référence ; il y a une idée de complicité : jouer avec son lecteur ou se jouer de lui…

H.LT. Oui le groupe de l’Oulipo, c’est l’esthétique de la complicité. Un pacte est passé de manière naturelle avec le lecteur, depuis toujours. On trouve ça chez Rabelais, chez Diderot, et même chez Aristophane lorsqu’il s’adresse directement au public. C’est une tradition aussi ancienne que la littérature que de considérer le lecteur comme son ami ou son confident... Cette dimension d’amitié, de complicité incite à comprendre, quand on écrit une pièce d’humour, que le spectateur est collectivement beaucoup plus intelligent que nous et individuellement assez proche. Ça rejoint ce que je disais sur les différents publics et comiques, il y a des gens qui rient à des choses qui ne me font pas rire, d’autres qui ne riront pas à des choses qui moi me font rire et que j’ai écrites. On a un lecteur et un spectateur implicites. J’écris pour quelqu’un qui rit aux mêmes blagues que moi.

Le lecteur est-il implicite au moment du travail d’écriture ?

H.LT. Pour moi, oui. Toujours. Mais le lecteur implicite est une sorte de fiction absolue. Je ne sais pas si c’est une femme ou un homme, une personne jeune ou âgée. Dans certains cas, le lecteur est clairement identifié. Dans Assez parlé d’amour (Lattès, 2009), j’écrivais pour une personne en particulier. Dans Je m’attache très facilement (Mille Et Une Nuits, 2007), j’avais des lecteurs implicites qui étaient les amis à qui j’envoyais l’avancée du livre, au fur et à mesure qu’il se développait et que je l’écrivais. Parfois, c’est donc très net. Mais pour des fictions, je ne sais pas à qui j’écris. Par conséquent, j’écris le livre que j’aurais envie de lire. C’est quand même la meilleure façon d’écrire un livre. Toute la difficulté est d’être critique avec soi-même, de ne pas être trop indulgent. Je ne saurais pas, par exemple, jouer mes textes sur scène.

Vous travaillez beaucoup vos textes, votre écriture ?

H.LT. Oui. Le texte n’est jamais fini. Je le travaille beaucoup. Parfois, il y a des modèles. J’ai vraiment regardé ce qu’avait fait Borges dans le Pierre Ménard, c’était impeccable et je l’ai donc repris. J’ai modifié la logique, le contenu, j’ai tout changé, mais le modèle était là. Je ne le cache pas d’ailleurs. La littérature n’est pas faite pour ne pas être réutilisée. Une thématique de comparaison entre deux choses identiques peut être reprise, il faut juste rester fidèle au projet narratif dans lequel on écrit pour qu’il n’y ait pas de conflit avec le texte d’origine auquel on emprunte.

« Au fond, je me donne des règles pour être totalement libre » disait Georges Perec. Un texte n’est qu’un possible parmi d’autres ? L’ensemble des règles et des normes qui fondent un système de possibilités sont-elles toujours susceptibles d’être actualisées autrement ? Est-ce que c’est ce qui procure le sentiment de liberté ?

H.LT. Oui, un texte est un chemin parmi des milliers. Parfois même c’est une permutation de chemins. Par exemple, le début de L’anomalie est une série de chapitres enquillés les uns derrière les autres – deux sur l’aviation doivent se suivre obligatoirement –, mais fondamentalement, on pourrait alterner la description de chacun des personnages. Si Blake est au début c’est parce que je crois à ce qu’on appelle la théorie des commencements dans laquelle on colore un livre d’une certaine manière. Si j’avais commencé avec un autre personnage, ç’aurait été un autre livre. Cette idée d’un possible parmi d’autres, c’est non seulement vrai pour les différents embranchements possibles, mais aussi pour les différentes permutations possibles des débuts de chapitres. Souvent dans les livres, il y a une très grande modularité. Dans la Promesse de l’aube, Romain Gary commence par « C’est fini ». Commencer un livre par cette phrase, on ne le fait pas deux fois. Au fond, on a toujours des logiques narratives qui sont profondément liées à la distance qu’on est capable d’avoir avec son propre livre. Ce qui fait la force des auteurs, c’est d’être capable d’être dense et de supprimer ce qui doit être supprimé, d’accepter l’idée de deuil du texte. Comme dans tous les arts d’ailleurs.

Parlons de L’anomalie pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt 2020… Diversité des personnages, diversité des styles. Il y a des lettres dans ce roman, des correspondances par mails, des sms… Vous jouez avec les genres… Quel a été l’élément déclencheur pour cette trame sur le double absolu ?

H.LT. Il y a aussi le journal, l’interview du FBI, la poésie, la chanson… J’ai mis tous les genres. En 2018, j’ai eu l’idée de ce double : je rentre chez moi, j’ouvre la porte et il y a déjà quelqu’un qui est moi-même. « Se croiser soi-même » est un sujet d’une banalité absolue, et je ne savais pas très bien comment le traiter. Au début, j’ai pensé que la discussion allait peut-être tourner autour de la littérature, des textes que j’avais pu écrire. Et je me suis souvenu que je l’avais fait dans Le voleur de nostalgie (Seghers 1992, Castor Astral, 2004), avec une thématique sur le double ou plus exactement sur la duplicité, l’usurpation. Dans ce livre, tous les personnages portent le même nom. Puis je me suis dit que face à un problème qui est celui de la confrontation à soi, il y a de nombreuses et différentes manières de réagir. J’ai commencé à les lister. C’est intéressant quand l’autre « soi » a vécu des choses qu’on n’a pas vécues. Il y a donc un décalage qui peut être la rencontre avec quelqu’un, la séparation, la maladie... J’ai listé seize situations qui se sont déroulées pendant le printemps, entre mars et juin, et j’en ai gardé huit. Dans ces 106 jours – ce qui fait deux fois 53 jours, en référence au dernier roman de Georges Perec « 53 jours » –, je case une série d’événements que l’on peut qualifier de fondateurs. Puis, j’ai inventé des personnages pour qu’ils puissent endosser les caractéristiques de la situation. Deux exemples me paraissaient typiques. Le premier était le meurtre ; il fallait que j’aie un personnage qui en élimine un autre, un double qui élimine le double, et ce n’était possible que s’il s’agissait d’un professionnel, d’un tueur à gage, quelqu’un qui n’a aucune empathie, installé dans une dimension distanciée par rapport à la mort, à la douleur de l’autre. Le deuxième exemple est celui du sacrifice. La question était de savoir qui pouvait se sacrifier pour quelqu’un d’autre : personne ne se sacrifie, sauf la fille qui n’est pas enceinte, qui voit que l’autre l’est et que le couple, qui était le sien, fonctionne. Elle se dit qu’elle ne va pas récupérer son homme puisque de toute façon il est déjà avec elle. C’était la seule que je voyais capable de se sacrifier et je l’ai inventée pour cela. S’est alors posée la question de savoir comment traiter littéralement ces personnages. Comme ils avaient chacun une histoire, une caractéristique psychologique, ils avaient de fait un genre littéraire qui y était adapté. Le personnage du tueur avec un roman noir ; le personnage de Joanna, l’avocate, un roman à la Tom Wolfe ; pour Victor Miesel, l’écrivain, il y a des passages houellebecquiens, etc. Le genre qui peut coller au personnage semble assez rapidement se dégager comme une hypothèse plausible. La vraie difficulté, finalement, n’a pas été de les créer, ils sont venus tout seuls, mais de les structurer de manière à ce qu’il n’y ait pas une rupture narrative. L’écriture joue sur les genres littéraires mais pas aux dépens de la lecture globale. Je ne voulais pas faire de ruptures fortes à l’instar de Italo Calvino dans Si par une nuit un voyageur qui s’amuse à passer d’un type de roman à un autre de manière extrêmement puissante et efficace. L’anomalie n’est pas un roman expérimental où j’aurais poussé les genres à l’extrême. J’ai voulu privilégier la lisibilité, la fluidité.

La 6e édition du Printemps de la traduction a réuni neuf traducteurs de L’anomalie : allemand, anglais, croate, danois, espagnol, hongrois, slovène, italien et portugais. Ce devait être très intéressant pour vous (soirée à la Maison de la Poésie retransmise sur YouTube) de voir toutes les possibilités envisagées et les solutions trouvées pour traduire telle ou telle phrase, telle expression, en particulier la première phrase du roman et le calligramme de la fin du livre (l’entonnoir)… C’est là aussi un jeu des possibles…

H.LT. Lorsque la réunion a eu lieu, les traducteurs étaient à différentes étapes de leur travail. Pour ceux qui étaient déjà publiés, l’enjeu n’était pas de revenir en arrière mais de défendre leur traduction. Je trouvais amusantes ces questions qui résumaient la difficulté : la phrase de la fin qui forme un entonnoir, la première phrase « Tuer quelqu’un, ça compte pour rien », qui a de nombreuses caractéristiques phonétiques, rythmiques et syntaxiques propres au roman policier. Elle donne beaucoup d’indications littéraires sur le genre mais aussi sur la métaphore du livre. Puis des questions annexes qui sont liées à la langue, la présence d’une anagramme. Comment est-ce traité dans différents pays ? Est-ce qu’on fait une note de bas de page ou non ? Comment la traduire ? Comment traduire les blagues ? Il est important pour un auteur de ne pas se préoccuper, au moment de l’écriture, du futur travail du traducteur et de son éventuel embarras. Sinon, on perd son lecteur français, on ne lui fait pas partager un petit moment d’intimité de langue qui est toujours intéressant. Par exemple, « Je suis sous Haut-Médoc », il ne faut pas se l’interdire parce que la formule va faire sourire son lecteur. On doit faire confiance aux traducteurs, en leur capacité à restituer le trait d’humour de la langue d’origine. Or la plupart en sont capables même si les éléments propres à la culture française peuvent devenir en effet rapidement compliqués. L’anomalie n’est pas, de toute façon, un livre oulipien, au sens où il ne présente pas de difficultés majeures comme La disparition de Perec. Il est oulipien dans sa structure et peut se traduire comme un livre « normal ». C’est le français qui est un frein à la traduction. Il y a des spécificités linguistiques qui interdisent de passer la frontière, mais le traducteur saura quand même la franchir, trouvera des solutions. Dans le domaine de la traduction, il faut toujours faire des compromis.

Comment choisissez-vous les titres de vos textes ?

H.LT. Il y a les titres des livres, mais aussi ceux des parties et des chapitres. Par exemple, pour L’anomalie, les titres des chapitres ont à chaque fois une logique : « La lessiveuse », « La plaisanterie », les prénoms, les noms, etc. Pour les trois parties, j’ai choisi de faire systématiquement un extrait de deux poèmes de Raymond Queneau où il parle de la mort : Je crains pas ça tellement et L’Instant fatal. Ils sont les plus emblématiques du travail mélancolique et triste de Queneau dans lesquels j’ai extrait « Aussi noir que le ciel », « La vie est un songe dit-on » et « La Chanson du néant » pour structurer le livre autour de trois parties. Mais d’une manière générale, soit les titres de mes livres me sautent aux yeux comme une évidence, soit je cherche longtemps. L’anomalie était le plus plat et banal que j’ai trouvé, un mauvais titre au départ qui, avec le succès du livre, s’est avéré être un titre formidable. J’ai défendu trois idées à mon éditrice : une anomalie, c’est un saut de continuité en mathématique et donc ça correspond à peu près à ce qui se passe dans le livre, une anomalie en informatique c’est un bug, donc une anomalie dans un programme, et enfin il s’agit d’une anomalie en termes de littérature, c’est-à-dire que ce n’est pas un livre normal. Le titre m’évoquait Kafka. Cette idée d’être confronté à soi-même est un peu kafkaïenne. C’était aussi un titre à la Kundera : un des chapitres s’appelle d’ailleurs La Plaisanterie, comme son roman publié en 1967. Le choix des titres est toujours compliqué. Il y a une phrase d’André Malraux qui dit « il ne faut jamais parfumer une rose », citée par Gérard Genette dans Seuils où il y a tout un chapitre consacré au titre dans lequel il rappelle que Les Colombes pourfendues est peut-être un moins bon titre que La Recherche du temps perdu, et donc que les éditeurs ont un rôle à jouer. Un titre doit être théoriquement incitatif, thématique, ou rhématique. Mais certains titres ne relèvent de rien du tout. Dans L’Automne à Pékin (Boris Vian, 1947), il n’est question ni de l’automne ni de Pékin. Et c’est un des meilleurs titres qui soient. D’abord à cause de la sonorité. Certains auteurs trouvent le titre avant d’écrire, à l’instar de Giono, paraît-il, avec Le Hussard sur le toit. Pour ma part, le titre surgit parfois au moment où je suis en train d’écrire. Il est dans le texte, quelque part.

Vous avez reçu en 2013 le prix de l’Humour noir Xavier-Forneret pour votre traduction factice des Contes Liquides de Jaime Montestrela, un auteur portugais dont vous avez inventé l’œuvre et la biographie. Comment vous est venue l’idée de ce texte et l’invention de son auteur ?

H.LT. Dans Eléctrico W (Jean-Claude Lattès, 2011), j’avais déjà inventé Jaime Montestrela. C’est un hommage au romancier et pamphlétaire Jacques Sternberg (1923-2006), dont le nom signifie, comme Montestrela, Mont de l’Étoile. Jacques Sternberg est un auteur que j’aime beaucoup qui avait publié en 1974 Les Contes glacés. J’ai donc écrit les Contes liquides de Jaime Montestrela. Mon personnage principal et narrateur qui s’appelle Vincent Balmer dans Eléctrico W m’a servi pour Victor Miesel. On retrouve dans La Liseuse (P.O.L, 2012) Vincent Balmer que l’auteur du livre, Paul Fournel, m’a emprunté. Ce personnage traduit à ses heures perdues de courts textes de Jaime Montestrela et par conséquent, j’en ai publié des extraits dans le récit. Un ami éditeur qui a lu Électrico W m’a proposé d’en écrire 80 pour faire un petit livre avec les Contes liquides. J’étais déjà en train de les développer et de les publier dans différents journaux, à raison de sept à huit tous les deux ou trois mois. J’ai continué à écrire et maintenant, j’en ai accumulé 400. Ils vont être édités à la rentrée chez Gallimard. Ce sont des textes parfois extrêmement courts et d’une simplicité enfantine. Par exemple : « Sur l’île de Tahiroa, le jour du Vendredi Saint, les cannibales convertis au catholicisme ne mangent que des marins. » ; « À Princeton, les chercheurs du département de physique quantique ont découvert le principe d’indétermination de Heineken ». C’est une référence au principe d’indétermination de Heisenberg. C’est-à-dire, soit on sait où se trouve l’électron et on ne connaît pas sa vitesse ; soit, on connaît sa vitesse mais on ne sait pas où il est. Ce qui revient à dire avec le principe d’indétermination de Heineken : « soit vous savez combien vous avez bu de bières mais vous ne savez plus où, soit vous savez où vous avez bu vos bières mais vous ne savez plus combien. » C’est idiot mais ça fait rire beaucoup de physiciens quantiques. Si on ne connaît pas le principe d’indétermination, on rit quand même parce que l’idée est drôle. Ces Contes liquides sont très différents de ce que j’ai fait jusqu’à présent, excepté la forme courte, que j’aime particulièrement.

[1] Cet ouvrage a été adapté au théâtre par Benjamin Guillard en 2016, avec Olivier Broche dans le rôle d'Hervé Le Tellier (production de François Morel, et des Productions de l'explorateur, saison 2016-2017 du théâtre du Rond-Point).

Sites Internet

Hervé Le Tellier

Bibliographie

Festival de la Correspondance Grignan

https://www.grignan-festivalcorrespondance.com/index.html

Festival La Moisson

https://www.lamoissonceret.com/

Ouvroir de littérature potentielle

https://www.oulipo.net/