Chantal Thomas a reçu en 2014 le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de son œuvre et le prix Roger-Caillois de littérature française. Elle est l’auteur de nombreux essais, notamment sur le marquis de Sade, sur Giacomo Casanova et sur Marie-Antoinette. Elle est aussi l’auteur de nouvelles, de récits, de pièces de théâtre et de romans dont Les Adieux à la Reine (Seuil 2002), traduit en une vingtaine de langues, et pour lequel elle a obtenu le prix Fémina 2002.

Votre livre intitulé East Village Blues, qui vient de paraître au Seuil (coll. Fiction & Cie), restitue le New York des années 1970. Est-ce que le titre est un hommage à Jack Kerouac, à son recueil Mexico city blues dans lequel il écrit : « Je ne fais qu’explorer âmes et villes » ?

Chantal Thomas Oui ! Le titre est très souvent compris différemment. On me parle de la « tristesse des blues » en me disant que le livre n’en a pourtant pas la tonalité. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit mais de cette extraordinaire acuité d’observation que Kerouac manifeste dans ses textes. Cette sorte de présence au monde. Kerouac était un prosateur, un poète, un musicien. Le jazz l’a constamment nourri et ses phrases sont musicales. Le titre est un hommage à Jack Kerouac.

Depuis quelques livres et notamment Souffrir, Café de la mémoire, puis Souvenirs de la marée basse, vous avez choisi une forme de récit liée à un regard et à une expérience, une forme autobiographique… Il y a aussi une distance que l’on retrouve dans East Village Blues où se mêlent expériences passées, mises en perspective avec d’autres voix littéraires, des lectures, et constatations actuelles…

C.T. Le tout début de ce cheminement c’est La vie réelle des petites filles (Gallimard, 1995) qui est à l’origine même de mon écriture. Ces nouvelles mettent en scène deux petites filles qui inventent des jeux et regardent de très loin les adultes. Ensuite, j’ai continué à écrire des essais et ce premier texte est resté comme un signe. On retrouve ces deux petites filles dans Souvenirs de la marée basse (2017) et, par la manière dont les deux sœurs sont liées, dans Le Testament d’Olympe (2010). Il s’agit d’une variation sur le thème des inséparables, thème qui me hante, ne me lâche pas ou que je ne lâche pas… Mais j’ai mis du temps à tresser les deux voix, intellectuelle et émotive à la fois. J’ai mis du temps à réunir la lecture critique, l’approche d’un texte très marquée par mon admiration pour Roland Barthes et une trame biographique qui comporte certains faits précis auxquels je tiens, avec une sorte de marge romanesque. L’autre point de départ, c’est Souffrir (2003). Cet essai entrelace les expériences de lectures et les expériences vécues ; il les met en miroir pour montrer comment la lecture sauve. Dans Cafés de la mémoire (2008), je m’éloigne de références explicites à la lecture tout en les laissant agir.

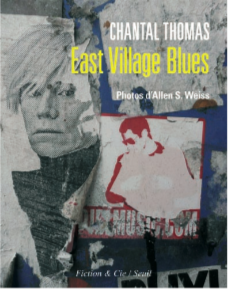

Dans East Village Blues, ce regard sur le présent qui convoque le passé permet de faire le constat de l’extrême différence entre l’East Village des années 1970 et celui d’aujourd’hui. Un New York à jamais disparu… Le livre est illustré par votre ami le chercheur, écrivain et artiste Allen S. Weiss qui a photographié des images sur les immeubles de New York…

C.T. En effet. J’ai écrit ce texte entre 2015 et 2017 car, ces dernières années, East Village a pris une apparence totalement clean et ravalée. Ça s’est fait progressivement. J’aurais pu écrire cette histoire plus tôt mais la métamorphose est à présent très nette, irréversible. Les graffitis en sont une preuve. On le sait, ils expriment, à la place des immeubles menacés de destruction ou de complète rénovation, une sorte d’appel au secours. Il y en avait énormément en 2015 et 2016, beaucoup moins en 2017 et aujourd’hui quasiment plus du tout. Les graffitis figuraient sur les murs, les portes ou les encadrements de portes. Allen Weiss a commencé à prendre des photos en 2015 et il a continué jusqu’en 2017. C’était émouvant de saisir des traits ultimes avant l’effacement. Il y avait des affiches déchirées, des affiches-collages, des graffitis en partie effacés, et Allen s’est donné comme règle de ne rien changer. Évidemment la question du cadrage au moment de la prise de vue est entrée en jeu. C’est une démarche différente de celle de Jacques Villeglé qui parfois arrache lui-même des affiches, les lacère, pour aboutir à un montage qui lui convient.

Avez-vous sélectionné les images ensemble ?

C.T. Oui. Nous nous sommes beaucoup promenés ensemble pour repérer les graffitis. Allen s’est promené seul aussi puisqu’il vit et enseigne à New York. Il a fait une première grande sélection puis une seconde plus serrée. Dans le livre, les photographies n’illustrent rien directement, mais elles correspondent à la tonalité de chaque chapitre.

Parfois, votre livre éveille en nous, lecteurs, une certaine nostalgie… Quand vous vous promeniez dans ces rues, est-ce que vous éprouviez ce sentiment ?

C.T. De nombreux lecteurs qui connaissent New York m’évoquent ce qui leur manque aujourd’hui : tel restaurant, tel coin de rue, tel café... Ce livre est aussi une sorte de recueil où la mémoire des autres a sa place. J’aimais beaucoup dans les années 70 l’impression de vide, puisqu’il n’y avait pas de touristes alors. Personne ne marchait dans les rues juste pour regarder ou pour acheter. C’est un aspect qui a complètement disparu aujourd’hui. Le rythme de la ville était très différent. Bien sûr, je sens que quelque chose est perdu mais quand je marche aujourd’hui dans ces rues, j’adhère à ce qui est, c’est une nouvelle page. Ce qui s’est passé me révolte mais je me dis que c’est avec ce qui est qu’il faut vivre, tout en faisant tout pour que la mémoire de ce qui a été effacé piétiné déchiré, soit là. Être tourné vers le passé, dans une sorte de plainte, de tristesse languide, est une attitude qui ne m’intéresse pas et qui n’est pas du tout dans mon caractère.

Vous écrivez dans le chapitre « Guimauve et jus de carotte » : « La disparition des poètes dans un monde régi par le seul marché de l’immobilier est une perte du côté de l’irrémédiable, la perte de son âme. »

C.T. J’en suis certaine. La violence avec laquelle les poètes ou les gens pauvres ont été expropriés est invisible parce que c’est la violence de l’argent. Ils ne peuvent plus payer le loyer, les propriétaires veulent les expulser et n’assurent donc plus aucun service. Il y a des coupures d’électricité et de chauffage l’hiver, des fenêtres sont obstruées, des promoteurs viennent visiter... C’est une violence quotidienne. J’ai un ami qui a finalement capitulé. Quelques personnes résistent encore. Je cite dans le livre Jeremiah Moss. Il fait partie de ces gens qui défendent quelque chose qu’ils n’ont pas connu, mais qui sont inspirés par ce monde qui les précèdent. Jeremiah Moss est un poète, habité par une vision de ce quartier, qu’il défend avec combativité. Il a créé une association, publié un livre aussi virulent qu’un pamphlet : Vanishing New York : How a Great City Lost Its Soul. Les artistes qui étaient à Greenwich Village ou qui venaient de la banlieue ont « émigré » dans le Lower East Side pour des raisons économiques vers le milieu des années 1960. Ce quartier très défavorisé où il n’y avait pas d’artistes, pas de réunions dans les bars, ni de lectures, longtemps habité par une population d’origine polonaise et ukrainienne, mais aussi italienne, change et prend le nom de East Village. Une partie de la bohème, la plus pauvre, est donc « passée à l’est ».

Aujourd’hui, un peu plus à l’ouest, dans Soho par exemple, il n’y a que des habitants très aisés, de nombreux galeristes, des boutiques de luxe. C’était un quartier d’entrepôts que les gens ont restaurés pour en faire des lofts hyper luxueux. C’est la même histoire à Paris. La ville s’est partiellement vidée. Il y a quelques années beaucoup d’artistes français sont partis à Berlin, alors plus accessible.

On ne trouve pas de plaque commémorative sur les immeubles new-yorkais, contrairement à Paris…

C.T. En parcourant de nouveau les rues de New York, leur absence m’a vraiment frappée. J’avais un petit guide avec des adresses, j’avais noté des éléments qui figurent dans la biographie de Ginsberg. Je suis allée devant la porte de William Burroughs, à son ancienne adresse, mais aucune plaque ne commémorait son passage alors que l’écrivain a habité là jusqu’à la fin de sa vie, dans un vestiaire de gymnaste, au sous-sol. (Ils vivaient tous dans des conditions très précaires et dans des rues, des quartiers très dangereux.) Des graffitis attestaient que le bâtiment allait être détruit ou, en tout cas, ravalé. Là où a vécu Kerouac très longtemps avec sa mère, il n’y a pas de trace non plus, rien. Ce livre est une manière de réparer cette amnésie, de poser des plaques par l’imagination, au moins de marquer des traces de passage.

Est-ce que vous écriviez un journal ou preniez des notes quand vous viviez à New York ?

C.T. J’avais un journal, mais très discontinu. Quand j’ai commencé ce livre, il m’a tout de même servi. J’écrivais surtout des rêves et les lire m’a remise dans l’état affectif dans lequel j’étais. Il y a certaines choses qu’on oublie complètement, des points d’étonnement, des émotions. Par exemple, j’avais noté dans ce journal que j’avais écouté Leonard Cohen en concert à Paris (c’était en 1975) et j’ai seulement écrit la façon dont il prononce « Chelsea Hotel ». À la fin du livre, je parle de perruques trouvées dans la rue. En 1977, en plus d’un été extrêmement chaud à New York et une série de catastrophes, il y a eu une grève des éboueurs. Mais alors que les ordures croulaient sur les trottoirs, un jour de juillet, avec un ami, nous avons trouvé une montagne de perruques... Je m’en serais souvenue sans doute, mais quand même, je l’avais précisément noté.

Une des grandes révélations pour moi de cette époque, de ces années à New York, a été non seulement la révélation d’un autre rapport à l’écriture, plus vibrant, surtout plus spectaculaire, mais aussi d’un autre rapport à la musique. Une musique qui accompagnait la vie des écrivains. D’ailleurs, une relation très forte entre écrivains, peintres et musiciens existait. En France, c’était différent : il y avait une grande activité, une grande force d’innovation et d’expérimentation avec les revues Tel Quel ou Change, mais moins de scènes où se produire. C’était aussi plus cloisonné. Des lectures publiques avaient lieu, si l’on pense, par exemple, à Philippe Sollers lisant Paradis ou à Pierre Guyotat. Mais c’était rare. Ce n’est pas dans la culture française.

Comment avez-vous conçu ce livre ?

C.T. Nous l’avons conçu ensemble avec Allen. L’idée de départ était de faire un livre de photographies dans lequel je devais écrire une préface. Je l’ai exposée ainsi à Bernard Comment, lui même amoureux de New York. Et puis j’ai commencé à écrire et j’ai été emportée par un projet plus vaste, et en continuité avec Souvenirs de la marée basse.

Justement, dans Souvenirs de la marée basse, vous parlez à la fin du récit de votre départ pour New York…

C.T. Exactement. Comme tout le monde, ma vie est faite de séquences, mais l’écriture, plus exactement ma liberté d’auteure me permet de les déplacer comme je veux.

Ce qui est vrai c’est que vous partez à New York tout de suite après la soutenance de votre thèse sur Sade (sous la direction de Roland Barthes).

C.T. Oui, là je suis vraiment la chronologie car elle fait sens. Elle rend manifeste le contraste entre deux mondes : le séminaire de Roland Barthes et la scène poétique de East Village. D’une part, le côté envoûtant d’une voix très mesurée et pondérée, d’une certaine approche de la littérature, magnifique (je continue d’écrire à partir de là aussi) et d’autre part, comment ce monde de Roland Barthes a été « fracassé » par la découverte de la scène poétique de East Village, explicite, directe, violente.

Et c’est à New York que vous vous êtes autorisée à écrire, non plus pour l’université mais pour vous-même ?

C.T. C’est effectivement le moteur de l’écriture personnelle. Et c’est aussi le moteur de ce récit.

Est-ce que l’écriture réactive la mémoire ?

C.T. Elle réactive la mémoire et elle fait surgir des scènes qui sont une sorte d’équivalent visuel, émotif, verbal, d’événements ou d’émotions d’alors. Je ne cherche pas à reproduire littéralement ce qui s’est passé. Les scènes écrites sont le plus souvent des transpositions, des recréations.

C’est pour cette raison que vous parlez d’autobiographie fictionnelle à propos de vos textes ?

C.T. Oui, je le précise toujours parce que je recompose des tranches de vie, reformule différemment la chronologie. Je ne suis pas musicienne mais j’imagine que c’est un peu comme composer un morceau de musique : pour mieux faire entendre un passage lent, on le fait précéder d’une séquence trépidante. Le départ à New York est un très grand moment dans mon existence et je le place à la fin de Souvenirs de la marée basse parce qu’il est l’équivalent pour moi de ce que ma mère vit quand elle passe d’Arcachon à Menton, de la côte atlantique à la côte méditerranéenne. Dans ce texte je place cette séquence de ma vie à cet endroit précis sans tenir compte de la véritable chronologie (restituée dans East Village Blues).

Comment l’idée de partir vivre à New York en 1976 vous est venue ? La ville n’était pas touristique, considérée même comme dangereuse…

C.T. Je n’ai pas réfléchi. J’y suis allée avec l’idée d’y passer un mois, le mois de juillet 1976, et je m’y suis tellement plu que je suis restée. Je n’avais pas de projet au préalable et donc je n’avais pas à m’interroger sur la raison de mon départ. J’avais vu Manhattan une nuit seulement, entre deux voyages, et j’adorais la littérature américaine. Dès qu’on met les pieds dans cette ville, même une seule fois, il me semble qu’on est tout de suite soulevé par ce qu’elle dégage. Je suis restée à New York trois ou quatre ans, avec des allers et retours à Paris. J’ai aussi fait un séjour au Colorado, dans le lieu où Ginsberg a créé le Naropa Institute, puis un séjour en Arizona.

Vous connaissiez Allen Ginsberg ?

C.T. J’ai écouté et croisé Allen Ginsberg, je lui ai parlé comme on parle à quelqu’un rencontré dans une party, mais je ne peux pas dire que je le connaissais. À cette époque, les gens étaient accessibles, ceux qui habitaient East Village, qui allaient à des lectures à St. Mark’s Church, les poètes. Je les ai tous rencontrés. La plupart de ces poètes n’étaient pas connus, ils allaient et venaient d’un café à l’autre, d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre. Il y avait toute une circulation au cœur de New York comme à Paris dans les années 1950. D’ailleurs, dans l’exposition « Beat Generation » qui a eu lieu au Centre Pompidou en 2016, c’était très émouvant de voir que Ginsberg commence d’écrire Kaddish Boulevard Saint-Germain, dans un café. « Tellement étrange de penser que je suis dans ces rues », écrit Ginsberg. Il continue l’écriture de son texte dans East Village et ne cesse de faire des allers-retours entre New York et la côte Ouest, entre New York et l’Europe, l’Inde ou l’Afrique du Nord. Ce mouvement continuel, propre à cette époque, est aussi quelque chose qui m’allait... qui me va.

Chez Ginsberg, la question de la folie familiale (que je n’ai pas du tout développée) est très forte. Sa mère, pour qui il écrit Kaddish, un des grands textes de la littérature, est psychotique et sera enfermée l’année de ses douze ans. Il vit des scènes très dures. Son compagnon, Peter Orlovski, qui vient d’une famille très pauvre de l’East Village a aussi une mère atteinte de folie ainsi que deux de ses frères. Ce sont des gens attirés par l’abîme, dans sa proximité, surtout Ginsberg, mais qui ne veulent pas sombrer. C’est quelque chose qui m’a beaucoup émue et fait réfléchir autant que la lecture des Possédés de Dostoïevski. On comprend l’attirance de Ginsberg, et toute cette bande, pour Antonin Artaud.

Jack Kerouac et Neal Cassady — ce dernier sera pour le groupe de la « Beat Generation » une sorte de témoin vivant du monde marginal —, ont sombré littéralement, ce sont des vies fracassées. Ginsberg ou Burroughs eux aussi étaient au bord de l’abîme mais ils ont toujours tenu. Ils ont mieux résisté.

Quel était le rapport à la poésie dans ces années 1970 ? Vous dites dans East Village Blues, « selon la formule barthésienne, de l’« écrivance » à l’« écriture », il y avait un abîme. »

C.T. Il y a un beau numéro de Tel Quel consacré à Roland Barthes (n°47, 1971) dans lequel est publié un article intitulé « Écrivains, intellectuels, professeurs ». Roland Barthes utilise cette formule, « écrivants », afin de désigner ceux qui écrivent pour dire précisément quelque chose, ceux qui écrivent une thèse par exemple, et il a cette remarque : « l’écrivant ne s’autorise même pas une métaphore » alors que l’écrivain, oui, bien sûr, et davantage ! On est un écrivain ou un écrivant selon la forme et l’orientation de son œuvre ; selon qu’elle soit une fin ou un moyen. Une des idées récurrentes de cette époque, c’était donc que l’écriture existe en soi, comme un absolu, non pour dire quelque chose. Mais c’était une idée assez dangereuse parce que paralysante. C’est pour cette raison que je mentionne de Maurice Blanchot dans East Village Blues : il était vraiment le maître du « pour rien », « rien est ce qu’il y a ». On était pris dans une sorte de labyrinthe réflexif totalement étouffant et finalement on ne traçait pas une ligne ! Le voyage aux États-Unis m’a libérée. En vérité, l’« écrivance » ne m’avait jamais tentée, ni même menacée !

Vous parliez aussi d’un rapport plus frontal à un désir de gestes et d’écriture… Le fait de taper à la machine aux États-Unis en opposition au geste européen : écrire à la main qui est une caresse sur le papier…

C.T. Oui, ce sont deux rapports distincts à l’écriture. J’en parle avec distance car pour ma part je n’écris pas directement à la machine. J’écris d’abord au stylo, je « caresse », puis je saisis une version définitive à la machine, maintenant à l’ordinateur. Évidemment, grâce à l’ordinateur qui, à sa façon, est dans la douceur, je pense qu’un autre rapport à l’écriture s’est encore créé. Certaines personnes n’ont plus d’écriture manuscrite. L’ancienne machine était très bruyante et la suppression du bruit change tout. Pour Kerouac, c’était de la musique, j’en suis convaincue. Ses phrases lui venaient, il les entendait, il les rythmait avec la frappe de la machine.

Que reste-t-il de ces lieux, St. Mark’s Church, le Chelsea Hotel…

C.T. Le Chelsea Hotel a été ravalé, refait entièrement à neuf. Dans les années 1970, il était toujours plein. J’y suis allée mais je n’y ai pas dormi. Depuis 1977, il est inscrit au registre des monuments historiques. J’ai beaucoup fréquenté St. Mark’s Church quand Richard Foreman avait son théâtre Ontological-Hysteric Theater avec l’extraordinaire comédienne Kate Manheim. Je n’ai pas parlé de ce couple dans le livre alors que j’étais une amie de Kate, qui avait un génie de la transgression, mais ce n’est pas entré dans la structure du récit... Les lectures à St. Mark’s Church, scène emblématique d’une sorte de passion de créativité et de musique, ont continué jusqu’à ces dix dernières années, avec un peu moins de fréquence.

Vous sortiez beaucoup ? Vous assistiez à de nombreuses manifestations culturelles ?

C.T. Oui beaucoup à New York et à Paris aussi où de nombreux événements venaient de New York. J’y ai découvert le Bread and Puppet Theater par exemple. Le Centre Culturel Américain était très actif. En ce qui concerne la danse, j’avais vu Martha Graham ou Carolyn Carlson à Paris avant de les voir à Manhattan. Les gens allaient à New York pour les mêmes raisons que Ginsberg et sa bande venaient à Paris. Ce n’était pas du tourisme mais une recherche intellectuelle, une quête d’événements, d’émotions. Quand ils venaient ici, ils étaient aussi à la recherche de techniques : ils pensaient Rimbaud, Céline, le Surréalisme, pas Chateaubriand ni Madame de Staël ! En France, Ezra Pound avait une grande influence. La revue Tel Quel a publié beaucoup de textes sur le poète américain. Le monde littéraire fonctionne aujourd’hui différemment. Il n’y a pas d’école, ni de groupe. Avec tout ce que cela peut avoir d’excitant mais aussi, de militant, voire d’oppressif.

Nous avons évoqué le thème des inséparables au début de notre entretien… Cette amitié avec une petite fille nommée Lucile, un été, sur la plage d’Arcachon qui fait écho avec la grande proximité que vous entretenez avec Cinthya à New York… Parlez-nous de ces rencontres…

C.T. Je raconte la première vision de Lucile comme une sorte de coup de foudre d’enfant. Nos deux maisons étaient contiguës et je ne peux séparer Lucile des moments de mon enfance. Au lycée, j’ai eu la même relation avec celle que j’appelle Sandra, une sorte de double, quelque chose de la sororité. C’est avec elle que j’ai voyagé, fait du stop, juste après le bac et que je suis allée au Pérou notamment... Quant à Cynthia, j’ai tout simplement sonné chez elle en arrivant à New York alors que je ne la connaissais pas. Je voulais le raconter factuellement parce que c’est véritablement un trait d’époque : quelqu’un dans le métro donne son numéro de téléphone à une jeune femme, laquelle vous le transmet, vous téléphonez et on vous répond d’une voix enjouée que bien sûr vous pouvez dormir ici. On vous offre l’hospitalité comme si on vous attendait ! J’ai plein d’histoires du même ordre. À Londres, nous étions arrivées, Sandra et moi, sans savoir où dormir, juste avec une adresse en poche. Nous avons sonné. Un couple a ouvert la porte. La femme portait des lunettes, elle faisait très intellectuelle mais en réalité elle travaillait dans des films porno. Le couple nous a dit qu’il n’y avait pas de problème, que nous pouvions dormir chez eux. Mais qu’il n’avait qu’une seule chambre.

Pour finir, citons quelques artistes dont on parle peu et à qui vous avez dédié des plaques imaginaires dans votre livre…

C.T. L’artiste Joseph Cornell (1903-1972) est le créateur de petites boîtes en bois vitrées dans lesquelles il réunit quelques éléments extraordinairement poétiques. Il était une sorte d’artiste marginal qui maintenant a intégré les musées. Son œuvre m’enchante. J’aime l’écriture du fragment et je trouve qu’elle a quelque chose à voir avec la technique d’assemblage-collage qui caractérise les œuvres plastiques de Joseph Cornell. Il a vécu la majeure partie de sa vie à New York, il habitait dans le quartier de Flushing (arrondissement du Queens).

Il y a aussi Herbert Huncke (1915-1996) dont on parle peu. Il a fait le choix d’une marginalité radicale. Voleur, drogué, dealer, il va être très vite intégré au groupe de la « Beat Generation » en grande partie par Burroughs qu’il rencontre et qu’il fournit en héroïne. Il sera aussi pour le groupe quelqu’un de la pègre ou presque, comme Cassady. Ses livres sont très intéressants, ce sont des portraits de gens qu’il voit passer, d’amis. Bernard Comment les a publiés dans la collection « Fiction & Cie ».

Et le poète qui voulait écrire l’histoire orale du monde ?

C.T. Joe Gould, une sorte de poète clochard. Il y a des portraits de lui extraordinaires. Il allait de bar en bar et disait qu’il voulait écrire l’histoire orale du monde. J’adore cette idée. Mais, à sa mort, on s’est aperçu qu’il n’avait presque rien écrit. Il aimait dire : « J’ai la folie des grandeurs. Je me prends pour Joe Gould. » C’était une des figures du Village. Pendant longtemps, son portrait a figuré dans le bar qu’il fréquentait, le Minetta Tavern.

Ce qui m’a plu en effet c’est de dédier des plaques imaginaires, à la fois précises et romanesques, à des bohèmes, à des artistes, des gens qui ont vraiment compté et qui ont changé non seulement l’histoire de la littérature mais aussi l’histoire de la morale, qui ont produit des étincelles de liberté.

Agenda - Chantal Thomas

. Le 18 juin, 19h : Lecture par Marie Bunel d’extraits de East Village Blues de Chantal Thomas, en sa présence. Avant-première à Paris du Marathon des Mots 2019 (Les Soirées de la Fondation au Studio Raspail)

. Le 27 juin, 16h30 : Variations New-Yorkaises : rencontre avec André Aciman et Chantal Thomas. Rencontre animée par Brice Torrecillas. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine - Toulouse

Une rencontre entre deux figures de la littérature internationale, qui ont en commun l’amour de l’Histoire et des histoires. Spécialiste du XVIIIe siècle, Chantal Thomas sculpte dans ses souvenirs la matière à d’émouvants récits intimes comme le récent East Village Blues qui raconte ses jeunes années new-yorkaises. Cette ville relie aussi Chantal Thomas à André Aciman qui bénéficie, grâce à l’adaptation de Call me by your name au cinéma, d’une reconnaissance mondiale. Né à Alexandrie, il vit à New- York, où il a écrit ses belles Variations sentimentales (Grasset).

. Le 27 juin, 20h30 : Marie Bunel lit East Village Blues de Chantal Thomas. Maison des associations - Saint-Orens-de-Gameville

. Le 28 juin, 11h00 : Rencontre avec Chantal Thomas. Librairie Privat - Toulouse

..........................

Sites Internet

Éditions du Seuil : http://www.seuil.com/

Le Marathon des mots - Le Programme : https://www.lemarathondesmots.com/programme/