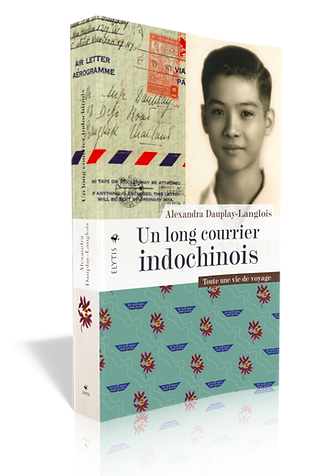

Aux éditions Elytis, vous avez publié récemment un livre intitulé Un long courrier indochinois, sous-titré Toute une vie de voyage. Il s’agit de la correspondance de votre père, Serge Dauplay, écrite entre 1948 et 1976, entretenue avec sa famille, quelques amis et principalement avec son propre père. Le livre s’organise en trois parties, agrémentées de photographies, ponctuées de vos commentaires, d’une préface et d’un épilogue… De prime abord, comment a germé l’idée de faire un livre de cet ensemble de lettres ? Qu’est-ce qui vous a décidé à publier cette correspondance ?

Alexandra Dauplay-Langlois Lorsque j’ai trouvé toutes ces lettres en Thaïlande, qui venaient compléter d’autres lettres que mon père m’avait donné petite, la première chose qui m’est venue à l’esprit était de les rapporter en France, pressentant qu'elles étaient bien plus précieuses que d’autres affaires. Une fois en France, j’ai commencé à déchiffrer et à taper les lettres de la période Hong Kong, – correspondance entre mon père et mon grand-père –, pour en apprécier la lecture. Au fur et à mesure, je découvrais des tas de choses que j’ignorais sur mon père, sur sa vie, ses années en Asie, et j’avais hâte de passer à la lettre suivante pour en savoir davantage. Je me sentais embarquée par ces courriers, je trouvais qu’il y avait même du suspens. J’ai ensuite retranscrit les lettres de la première partie du livre. Bien que plus hétérogènes et éparses, je les trouvais très vivantes et ancrées dans l’histoire. Tout cela – auquel s’ajoutait la grande quantité de photos et négatifs en ma possession – était mêlé à la conviction que la trajectoire de ma famille paternelle méritait d’être partagée, tant elle a toujours suscité beaucoup de curiosité de la part de ceux qui en connaissaient les membres. Alors je me suis dit que cette correspondance devait être l’occasion d'inviter de futurs lecteurs à découvrir un petit bout de l’histoire originale de cette famille à travers le parcours personnel de mon père.

Vos commentaires, qui ponctuent la correspondance, semblent à leur tour des lettres adressées à votre père (vous utilisez d’ailleurs la deuxième personne du singulier). Ils permettent non seulement de cimenter le récit, mais aussi de contextualiser les échanges. Comment est venue l’idée d’introduire votre propre voix ?

A.D.-L. Au fur et à mesure que je découvrais les lettres, elles me ramenaient évidemment à mon histoire. Je me suis toujours sentie très concernée par mes origines asiatiques, et ces courriers se présentaient comme une invitation à en dire quelque chose. Je suis de nature plutôt réservée et j’avais le sentiment que grâce à ces lettres une chance s’offrait à moi. Je me suis alors servie de l’espace de ce livre pour exprimer ce qui m’est difficile d’exprimer avec justesse à l’oral. Du point de vue de la narration, il m’est apparu intéressant d’entrecouper les échanges épistolaires de ma voix que je considère comme celle du narrateur, comme une adresse à mon père, mais également au lecteur, afin d’apporter du rythme et guider ce dernier en mettant en lumière certains points. J’ai voulu, à partir de ces lettres, raconter une histoire, qui était déjà là, en faire un récit. L’utilisation de la deuxième personne du singulier m’est venue naturellement.

Ce récit familial, entre l’Extrême-Orient et la France, et les États-Unis, raconte une plus grande histoire… Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte historique, – l’invasion de Saïgon par le Japon, la guerre d’Indochine puis la guerre du Vietnam –, votre famille a connu des exils successifs ?

A.D.-L. C’est tout un pan de l’histoire d’une partie du monde que nous traversons avec les personnages du livre. L’histoire commence à Saïgon. Les Japonais ont envahi le Vietnam, des crimes abominables y ont été commis. L'île de Poulo Condor, une île prison au large de Saïgon, en est un symbole. La Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences en Asie avec la guerre du Pacifique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine, en tout cas le Vietnam, est déjà dans un état de chaos, le Japon a capitulé mais le pays est affaibli. Les Viêt Minh, communistes vietnamiens, s’organisent pour rendre le pays indépendant de la main mise par la France. C’est dans ce contexte que ma famille part en France. Quelques années plus tard, alors que les tensions semblent calmées, elle revient à Saïgon. Puis, à la défaite de la France, lors de la bataille finale de la guerre d’Indochine à Diên Biên Phu, la famille se réfugie au Laos, le pays paternel. En 1953, elle émigre en Thaïlande où le contexte politique et économique semble favorable, la Thaïlande étant épargnée par la guerre. S’en suit du côté maternel un double exil aux États-Unis qui, malgré des allers-retours réguliers à Saïgon jusqu’au moment de la fermeture du Vietnam en 1975, se confirme avec l’ampleur des ravages de la guerre du Vietnam – ou guerre américaine – qui oppose les Américains, qui avaient la phobie du communisme, et les Vietnamiens. Parallèlement, mon grand-père retourne vivre au Laos qui n’est pas épargné par la guerre du Vietnam. Il sera contraint d’émigrer définitivement en Thaïlande.

Les lettres témoignent des expatriations forcées par les aléas de l’histoire et du quotidien qui est une aventure épuisante : « l’enjeu de la place à trouver ». Dans une lettre de 1959, (page 161), Serge, étudiant, qui vit à ce moment-là à Hong Kong, dit qu’il « se sent inférieur aux autres candidats normaux ». Plus tard, à Paris, il aura du mal à se sentir légitime, à trouver un travail qui lui convient. Vous écrivez (page 324) : « Trouver ta place qui se situe dans cet entre-deux, cet intervalle, ce nulle part et partout à la fois ». L’exil a définitivement fait de lui un déraciné ?

A.D.-L. Effectivement, l’exil a fait de mon père un déraciné. L’adaptation en Thaïlande fut sans doute la plus facile : c’est un pays qui a une culture commune avec le Laos et qui, à certains égards, n’est pas si éloigné du Vietnam du Sud. À Hongkong, mon père prend à la fois conscience d’une certaine forme de condescendance de la part des Occidentaux et se sent également loin des Chinois. C’est avec les amis indochinois qu’il se trouve être le plus à l’aise. En France, il se démène pour apprendre à être un Parisien et espérer trouver sa place dans cette société nouvelle pour lui. À travers toutes ces lettres, je réalise combien mon père n’était pas destiné à faire sa vie en France. Dans sa tête, ce devait être provisoire, le temps de faire des études. Au fur et à mesure que les années s’écoulent, l’idée d’un retour en Asie demeure, étant le seul de sa famille proche à avoir fait sa vie en France, les autres ayant émigré en Thaïlande, au Canada et aux États-Unis. Il restait sans doute déraciné au plus profond de lui-même malgré des efforts constants pour s’assimiler aux Français.

Les études puis le travail prennent une place très importante dans les lettres échangées, notamment avec son père… C’est un leitmotiv qui parcourt toute la correspondance…

A.D.-L. Oui, comme si les études et le travail pouvaient venir rééquilibrer la situation dans ce malheur d’avoir été contraint de quitter le Vietnam pour toujours. Ces études, ce travail, ouvrent en même temps vers un avenir où tout est possible. Il y a dans ces objectifs une appréhension concrète de la vie, très rationnelle, tout comme une manière de se voir mieux considéré, et en premier lieu par lui-même, mais aussi de ne plus être une charge financière pour son père qui ne roule pas sur l’or.

L’enjeu de la place à trouver, le sentiment d’une menace, d’une fragilité qui demande plus de vigilance et de méfiance, une adaptation et une souplesse préconisées par le père à son fils, « se soumettre pour ne pas faire d’histoires », vous amènent à vous interroger sur votre propre quotidien et à écrire : « Mon quotidien avec les difficultés autistiques de l’un de mes enfants a fini de me convaincre que l’important est de faire ce que l’on a à faire : suivre sa voie, sans s’excuser d’être ce que l’on est. »…

A.D.-L. En fait, ces lettres sont venues confirmer ce que j’avais déjà commencé à comprendre. Mais il faut resituer les choses dans leur contexte. Lorsque mon grand-père dit de se soumettre pour ne pas faire d’histoires, cela signifie « se fondre », ne pas contrarier pour ne pas se mettre des gens inutilement à dos. Toute connaissance peut se révéler être un appui. Quand on a tout perdu, s’adapter peut passer par la soumission. Appréhendé dans un tout autre contexte – le mien en l’occurrence –, trop se soumettre, et quelles qu’en soient les raisons, peut finir par étouffer tout ce qui nous anime au plus profond de nous. Ce qui me semble important c’est d’arriver à se respecter, à respecter ce qui nous rend désirants. L’un de mes deux fils, qui a des particularités autistiques, m’a appris, par ce qu’il est, par les situations délicates dans lesquelles nous avons pu nous retrouver aux yeux d’inconnus où il fallait justifier tel comportement dérangeant et non approprié, que suivre sa voie en essayant de faire abstraction du jugement des autres se révèle être salvateur et indispensable. Cela permet de mettre l’énergie là où elle doit être mise, dans des choses satisfaisantes et constructives. Ce qui rejoint en quelque sorte le pragmatisme de ma famille paternelle : où est l’urgence et quel moyen avons-nous en notre possession pour agir ?

Pourquoi votre grand-père, lui-même indochinois, met-il en garde son fils contre les Indochinois, surtout les Vietnamiens ?

A.D.-L. Mon grand-père connaissait bien les Vietnamiens pour avoir vécu au Vietnam et épousé ma grand-mère vietnamienne. Il était franco-laotien et le caractère laotien plutôt tranquille n’a rien à voir avec le caractère vif propre aux Vietnamiens, bien que ce ne soit pas facile à résumer en quelques mots. Peut-être, faisait-il référence à cela ? Ou bien à ma grand-mère et à son tempérament enflammé ? Ou encore, était-ce dû au contexte politique du Vietnam alors que lui, avait une ascendance française ? Toutes ces questions restent en suspens. Mon père se liait volontiers d’amitié avec les Vietnamiens qu’il avait l’occasion de croiser. Dans la famille, l’identité vietnamienne est forte, c’est la partie créative, tempérée par le côté franco-lao.

Ces lettres disent aussi l’entraide entre les frères et sœurs, la solidarité : « Toute la joie de vivre de Papa, c’est de vous voir vous entraider, unis », écrit votre grand-père de Bangkok en 1963 à son fils, Serge…

A.D.-L. Les déplacements successifs, l’incertitude, l’éloignement géographique ont sans doute favorisé cette entraide fraternelle. Lorsque l’on vit dans le confort quotidien, les choses sont acquises, on se rend naturellement moins compte de ce qui est fondamental. L’entraide était aussi une façon de seconder mon grand-père qui portait seul l’éducation de ses enfants.

Autant avec son père, Serge a une relation très proche, malgré l’éloignement géographique (« bavarder comme deux hommes, deux bons amis », écrit-il à son père), autant avec sa mère, la relation semble distanciée, il se plaint souvent qu’elle ne répond pas à ses lettres. En savez-vous davantage sur leur relation ? Elle ne semble pas prendre part aux inquiétudes et aux choix quant à l’avenir de son fils aîné…

A.D.-L. Oui je connaissais la relation de mon père avec ma grand-mère. Les lettres de la première période montrent qu’elle se souciait quand même de lui. Ce fut une belle surprise de découvrir cela. Puis au fil des lettres, lorsqu’elle passe de plus en plus de temps en Californie, elle devient plus lointaine, faisant émerger une attente affective de la part de mon père nourrie d’une certaine incompréhension. Il a dû s’arranger avec la personnalité de ma grand-mère, une femme très libre, peut-être même une féministe vietnamienne avant l’heure qui semblait dépassée par les contraintes inhérentes à la vie de famille.