ROMANS

Erri De Luca, Impossible. Traduction de l’italien Danièle Valin. Dans son dernier roman, Erri De Luca met en scène un face à face entre un jeune juge et un septuagénaire soupçonné d’avoir poussé dans le vide un autre homme lors d’une ascension dans les Dolomites. Le magistrat est convaincu de tenir le coupable, il ne peut croire que deux hommes autrefois compagnons de lutte au sein du même mouvement d’extrême gauche se soient retrouvés par hasard des décennies plus tard sur le même sentier de montagne. Il y voit au contraire un désir de vengeance contre celui qui a dénoncé ses anciens camarades à la police. « Impossible c’est la définition d’un événement jusqu’au moment où il se produit », lui rétorque le meurtrier présumé, rompu aux interrogatoires et guère impressionné par ce jeune magistrat ignorant des risques encourus en montagne et du contexte politique italien entre la fin des années 1960 et le début des années 1980. Un dialogue tendu s’engage entre eux. Par son raisonnement implacable, l’accusé pointe d’emblée les limites et les préjugés de son interlocuteur. S’il escalade des montagnes c’est pour accéder à la beauté de l’inutile dans un monde gouverné par le profit et l’obligation d’utilité, pour s’élever soi-même là où la terre s’élève. « Qu’est-ce qui nous pousse à faire ça ? La beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l’air, comme le rivage avec la mer. Dépenser gratuitement mes énergies là-haut me récompense. » Il revendique sa fidélité aux engagements de sa jeunesse, la totale adhésion, la fraternité qu’induisaient l’attachement à une cause. « (…) je n’ai plus été d’un lieu ni d’une histoire personnelle. J’ai appartenu à une époque publique. J’ai retrouvé ensuite mes origines, elles étaient devenues des souvenirs, des années, des bouteilles vidées. » Les séquences d’interrogatoire s’entrelacent avec les lettres qu’il écrit à la femme qu’il aime et dans lesquelles il décrypte les intentions du juge, revient sur son passé de révolutionnaire et sur la lumière que leur relation apporte à son existence. Erri De Luca dont on identifiera de nombreux points communs avec le personnage de l’accusé, déploie dans ce texte à la puissance sobre et ciselée, quelques-uns de ses thèmes de prédilection : la fidélité à soi-même, la liberté, l’engagement politique, la fraternité, la rigueur intellectuelle, l’amour de la nature et de la montagne. Éd. Gallimard, Du monde entier, 176 p., 16,50 €. Élisabeth Miso

Maya Angelou, Rassemblez-vous en mon nom. Traduction de l’anglais (États-Unis) Christiane Besse. Maya Angelou (1928-2014) est une véritable icône outre-Atlantique. Sa vie est un long combat contre les violences faites aux femmes, l’injustice, le racisme et l’ignorance. Elle a côtoyé Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King et James Baldwin qui l’a encouragée à écrire. Avant de devenir une figure incontournable de la littérature américaine et de la lutte pour les droits civiques, elle a emprunté des chemins tortueux dans un monde impitoyablement dominé par les Blancs. Après Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage, qu’elle publie en 1969 et qui raconte son enfance dans le Sud ségrégationniste, paraît en 1974 aux États-Unis, Rassemblez-vous en mon nom. Dans cette réédition française du deuxième volet de sa série de romans autobiographiques, on la découvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale jeune mère célibataire de dix-sept ans. Elle a refusé de reprendre des études et de confier son fils à sa mère et à son beau-père. Elle veut être indépendante, construire seule son avenir et celui de son enfant. De San Francisco à San Diego, elle décroche des emplois au culot. Elle retourne à Stamps dans l’Arkansas auprès de sa grand-mère paternelle qui l’a élevée, mais le Sud a « la palpable réalité des chairs et des ventres gonflés par la pauvreté. » Parce qu’avoir tenu tête à une arrogante vendeuse de bazar blanche peut lui coûter la vie, sa grand-mère la renvoie à San Francisco. « Ne montre jamais aux Blancs ce que tu penses. Si tu es triste, ris. Si ton cœur saigne, danse », lui ont enseigné sa mère et sa grand-mère, deux femmes au caractère bien trempé. Elle travaille dur comme cuisinière, serveuse, mère maquerelle, danseuse de cabaret, se prostitue un temps par amour. Sa jeunesse, sa quête d’amour et sa naïveté la jettent dans des situations périlleuses. Malgré la peur, les désillusions, les humiliations, elle ne s’apitoie jamais sur son sort et continue à aiguiser son intelligence par la lecture. « C’est à cette époque, où ma vie se déroulait mélodramatiquement à la charnière de l’intrigue et du mensonge, que je découvris les écrivains russes. » À de rares moments, elle se décourage. « Ma tête restait haute par habitude, mais mes derniers espoirs avaient fui. Chaque route hors du labyrinthe s’était révélée une fausse sortie. Mon imagination autrefois débordante se refusait à produire un seul rêve de plus. » Mais très vite sa détermination et son incroyable désir de vivre reprennent le dessus la guidant vers le destin hors-norme qui l’attend. Éd. Notabilia, 272 p., 18 €. Élisabeth Miso

Aharon Appelfeld, Mon père et ma mère. Traduction de l’hébreu Valérie Zenatti. Été 1938, des vacanciers s’ébattent sur la rive du Pruth au pied des Carpates. L’humeur pourrait sembler légère « Mais les rumeurs sur la guerre qui approchait se répandaient et rampaient dans les cœurs. » Erwin, un garçon juif de dix ans, ne se doute pas encore qu’il vit là ses derniers moments d’intense bonheur avec ses parents. Pour ce roman écrit à la fin de sa vie, Aharon Appelfeld (1932-2018) a puisé dans sa mémoire, dans ce qu’elle a conservé d’images et de sensations vivaces. Il ne convoque pas des souvenirs exacts mais plutôt des réminiscences. Il fait ici le portrait de ses parents à hauteur de sa perception d’enfant et sonde les ressorts intimes de son écriture. « La création est toujours liée au mystérieux regard de l’enfant en soi, dont l’empreinte ne peut être transformée par aucune ruse littéraire. » La maison de ses grands-parents dans les Carpates, la maison de ses parents, tous les lieux où il s’est rendu avec eux, mais aussi ses rêves ont nourri son imaginaire et son œuvre. « Ce sont mes lieux inébranlables, des visions qui m’appartiennent et dont je m’approche pour les vivifier. Il est des jours où cette nécessité se fait plus pressante encore, à cause de la fatigue, de la mélancolie ou d’un sentiment d’effondrement. » Autour de ses parents gravitent cet été-là d’autres personnages qu’Erwin observe attentivement : l’homme à la jambe coupée, l’écrivain Karl Koenig, Rosa Klein qui lit dans les lignes de la main, le docteur Zeiger, P. une femme qui dissimile mal son désespoir derrière un rire trop sonore, les paysans locaux dont il devine l’hostilité grandissante. Sa mère lui a transmis sa passion de la littérature, son intérêt pour l’écriture, sa curiosité des autres, sa capacité à s’émerveiller ; son père, son exigence intellectuelle, son sens de la précision et du mot juste. On connaît l’extraordinaire parcours de résilience de l’auteur israélien, lui qui s’est retrouvé orphelin, s’est échappé en 1942 à dix ans d’un camp en Transnistrie et a dû survivre dans les forêts ukrainiennes aux côtés de marginaux. Le livre est un hommage à l’amour infini, à l’extrême sensibilité et à la culture que ses parents ont déposé en lui. Ce précieux héritage et les terribles épreuves qu’il a traversées ont façonné l’immense écrivain qu’il est devenu. Éd. de l’Olivier, 304 p., 22 €. Élisabeth Miso

ESSAIS BIOGRAPHIQUES

Stéphane Lambert, Être moi toujours plus fort. « Léon Spilliaert est né en 1881, à Ostende. Son père y tenait une parfumerie réputée. L’univers de la ville portuaire occupa une place centrale dans l’œuvre du peintre (…) » On est au début du XXe siècle et l’auteur nous emmène sur les traces de Léon Spilliaert (1881-1946), à Ostende, sa ville natale, sur la côte belge de la Mer du Nord, une station balnéaire à la mode où l’été, les dandies et les pêcheurs sans distinction se mêlent. Opus nourri de brefs chapitres relatant – véritables, intuitifs ou imaginés – la vie du peintre, si tant est qu’on sache d’emblée combien l’homme et l’œuvre sont demeurés jusqu’à aujourd’hui emplis de mystère par leur intériorité écorchée et leurs fulgurances picturales ; marines crépusculaires, villes désertes dans la brume, silhouettes solitaires dans la nuit… On entre dans ce petit texte de Stéphane Lambert, et on sait que lui aussi voudrait en connaître plus de la vie de cet homme dont l’adolescence fut marquée par tant d’après-midis entiers dans le laboratoire paternel, à contempler les flacons de parfum et leur densité immobile. L’auteur restitue, imagine des dialogues avec la mère, des visites avec le père – une santé fragile qui le contraint à revenir toujours près de sa famille – des amitiés avec ses pairs, le souvenir de Bruges où le peintre à trois reprises a vécu, Bruxelles, sans la mer, l’intensité d’un regard qu’on remarquait d’emblée lorsqu’on le voyait pour la première fois, et sa passion de la littérature… Portrait émouvant et troublant de l’artiste par ceux qui l’ont connu, auxquels se mêlent les pensées de l’auteur, je parfois subtil qui s’immerge dans l’enfance, dans les lieux, dans la mémoire de son sujet, et s’y confond. L’exposition qui est consacrée à l’artiste au Musée d’Orsay (jusqu’au 10 janvier 2021) a toutes les raisons de s’intituler Léon Spilliaert (1881-1946), Lumière et solitude. Éd. Arléa Poche, 112 p., 10 €. Corinne Amar

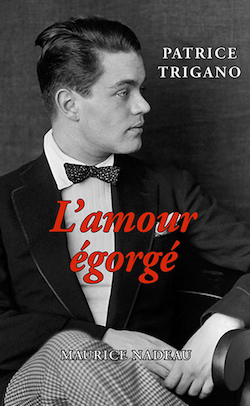

Patrice Trigano, L’amour égorgé. « Paris, un matin de juin 1914. – Viens voir ! Je veux que tu voies ! Viens, viens tout de suite… Sans savoir de quoi il s’agissait René se sentait déjà coupable. Effroyable ! Deux pieds étaient en suspension, à hauteur de son front. Le corps inerte de son père pendait à la poutre centrale de la pièce. Son visage déformé faisait une horrible grimace. » Ainsi naît à la vie adulte le futur poète et écrivain surréaliste, René Crevel (1900-1935), que sa mère, sans ménagement, traîne un matin devant cette tragédie ; ainsi, par cette image effroyable de la mort, s’initie à la vie celui qui, plus tard, perpétuel révolté, aura envers et contre tout une belle vie, mais finira par se donner la mort un jour à l’âge de trente-cinq ans. Ainsi commence cet essai biographique qui lui est consacré, littéraire, érudit, minutieux en détails, et qui nous conte la trajectoire fulgurante de ce poète romancier injustement méconnu de l’entre-deux-guerres. Il fut ami de Gide, de l’écrivaine et poétesse anglaise, Nancy Cunard, de Breton qu’il vénérait – « le monde s’épanouissait sous ses paroles » – , de Tristan Tzara qu’il admirait, d’Éluard, de Nush, Aragon, Cocteau, Dali, Giacometti… Il sera tour à tour membre du mouvement Dada, du groupe surréaliste, du Parti communiste, rêvant toute sa vie, vainement, à un monde idéal. Il avait une santé fragile parce que tuberculeux, et sa vie sera une alternance entre santé et maladie avec une volonté d’aller jusqu’au bout de lui-même dans ses excès ; alcool, drogues, bisexualité débridée, culpabilité de son homosexualité, noctambule des bars et dancings parisiens où il allait s’encanailler. L’auteur tente de ressusciter, par l’époque qu’il connaît bien, les dialogues, la proximité avec son sujet, le monde de René Crevel, imagine ou recrée les moments de rencontres exaltées, d'angoisse existentielle du poète au cœur du milieu intellectuel des années vingt et trente, rend hommage à son vœu, plus que tout, d’être romancier. Éd. Maurice Nadeau, 236 p., 18 €. Corinne Amar