ROMANS

Stéphanie Dupays, Un puma dans le cœur. « Face à une situation qui nous dépasse, on peut réagir en fermant les yeux, en prenant la fuite, en éclatant de rire. Moi, je veux documenter ma perte. » En 2014, Stéphanie Dupays aide sa mère, plongée dans ses recherches généalogiques, à se procurer l’acte de décès de sa grand-mère. L’autrice le trouve sur le site internet des Archives de la Gironde, et ce qu’elle lit l’ébranle profondément. Anne Dèche née Décimus 14 mai 1875-14 mars 1964. L’histoire familiale officielle racontait qu’Anne Décimus était morte le cœur brisé par la mort de ses deux fils et de son mari, laissant deux orphelines. Non seulement son arrière-grand-mère n’a pas succombé à son chagrin mais elle a passé trente-huit ans dans un hôpital psychiatrique de Bordeaux, séparée de ses filles, oubliée de sa famille, enterrée vivante sous un mensonge. Enfant déjà, Stéphanie Dupays était convaincue que sa grand-mère, qu’elle adorait, cachait un secret. Elle ne peut rien obtenir ou presque de cette dernière ni de sa mère, dans cette famille on parle peu et surtout pas de choses intimes. Entre fiction et récit personnel, Stéphanie Dupays soulève la chape de silence et redonne vie à cette aïeule. « Que certaines choses invisibles m’aient été transmises, qui ne se reflètent pas dans les miroirs, me terrifie. Et dans mes recherches sur la vie d’Anne Décimus il y a certainement quelque chose comme la nécessité de comprendre cet héritage. » En 2020, haut fonctionnaire dans le domaine de la santé, sa mission d’état des lieux de la psychiatrie en France, la conduit par hasard au centre hospitalier Charles-Perrens où a été internée son aïeule, de 1926 jusqu’à sa mort. Aux Archives départementales de Gironde, elle peut consulter des documents précieux. Anne Décimus écrivait beaucoup, pour elle mais aussi aux médecins, et ces centaines de pages sont riches d’enseignement sur son enfer personnel et sur l’histoire de la psychiatrie en France. « C’est aussi de là que je viens, de cette série de catastrophes que je n’ai pas vécues, de l’absence et de la honte transmises de mère en fille. » Des mots ont été posés, des fils du récit familial ont pu être retissés ; Stéphanie Dupays vit désormais en paix avec ses fantômes. Éd. de l’Olivier, 208 p., 18 €. Élisabeth Miso

BIOGRAPHIES

Vincent Gautier, Steve McQueen Mécanique de l’échappée. Regard bleu électrique, élégance, animalité, charisme, assurance virile, Steve McQueen est une des icônes incontournables du cinéma américain. Sous le glamour, le « king of cool » cachait en réalité un tempérament explosif, un ego surdimensionné et des tendances paranoïaques. Né en 1930, abandonné par son père avant sa naissance, délaissé par une mère alcoolique qui se prostitue, il grandit à Slater dans le Missouri. Très tôt, la violence s’enracine en lui, celle familiale puis celle de la rue qu’il fait sienne, empruntant le chemin de la petite délinquance. À quatorze ans, il suit un cirque itinérant. Après maints petits boulots, un passage par une maison de correction, la marine marchande, une maison close en République dominicaine et trois années chez les Marines, il s’essaie au théâtre à la Neighborhood Playhouse School à New York. En 1958, avec son personnage de Josh Randall dans Au nom de la loi, il entre dans tous les foyers américains mais ne rêve que de grand écran, que de concurrencer Paul Newman au box-office. Dès ses débuts, son caractère intraitable, son ambition dévorante et son esprit de compétition rendent les tournages difficiles. En quelques années, avec Les Sept Mercenaires (1960), La Grande Évasion (1963), Le Kid de Cincinnatti (1965), La Canonnière du Yang-Tsé (1966), Nevada Smith (1966), L’Affaire Thomas Crown (1968) et Bullitt (1968), il se taille une part de lion à Hollywood. Il fonde sa maison de production, veut être le seul maître à bord, le seul à dénicher des projets au succès garanti. « Vivre avec ce qu’il est et non ce qu’il pourrait être est contre sa nature. » Éternel insatisfait, il épuise ses proches (ses deux premières femmes Neile Adams et Ali MacGraw ne résistent pas), se livre à des bras de fer avec les studios. Le Mans (1971), porté par sa passion pour les sports mécaniques, est un gouffre financier et ne rencontre pas le public escompté. Sa consommation de drogues exacerbe sa violence et sa paranoïa. Vincent Gautier brosse le portrait d’un homme tout à la fois obsédé par la gloire et par le besoin impérieux de s’échapper, d’être libre quitte à tout risquer et à se consumer. Éd. Capricci, 112 p., 11,50 €. Élisabeth Miso

RÉCITS AUTOBIOGRAPHIQUES

Paule du Bouchet, L’année blanche. De 1974 à 1975, Paule du Bouchet a vécu avec son compagnon photographe dans l’Altiplano péruvien, chez des Indiens quechua. À son retour en France, son couple se défait et avec lui le souvenir de cette aventure lointaine. Dans l’impossibilité de partager cette expérience unique, elle enfouit cette capsule temporelle ; cette année extraordinaire se dissout en elle, devient silencieuse comme blanche. Ses carnets et ses enregistrements se sont évanouis, ne lui restent que des photographies. En octobre 2019, elle retourne avec Jean-Patrick, un ami photographe, à Hampatura, ce village perché à quatre mille six cents mètres d’altitude, qui les a accueillis l’un après l’autre des décennies plus tôt. Le village entier les attend et les fête. La tôle a remplacé l’herbe sèche de l’Altiplano sur les toits, une vraie route l’ancienne piste, mais Hampatura n’a rien perdu de sa grâce. Les montagnes sont là, majestueuses, la nature si vaste belle à couper le souffle, source de joie immédiate. Quarante-cinq ans plus tard, tout lui est familier, des images, des mélodies qu’elle croyait effacées refont surface. « L’émerveillement, c’est de renouer concrètement avec l’oubli. Retrouver un adulte là où j’avais laissé un enfant, et le même paysage, inchangé. Cette part de mon temps que je pensais « passée » et dont je m’aperçois aujourd’hui qu’elle était la trame même de mon actualité. » Les adultes qu’elle a connus ne sont plus, mais elle redécouvre Juan de Dios, son filleul, qui avait quatre ans à l’époque. Les photographies de leur premier séjour sont exposées à l’école, l’émotion des Indiens est palpable. « Aujourd’hui je suis traversée par cette pensée qu’autrefois j’avais été libre et que je ne l’avais pas su. » Il aura fallu tout ce temps, « cet immense écart entre (s)es deux voyages », pour que Paule du Bouchet prenne toute la mesure de ce qu’elle a vécu là-haut. L’écrivaine déploie ici une subtile réflexion sur notre rapport à la mémoire, au temps, au réel, sur notre manière visible ou invisible d’être connectés au monde, à la nature et aux autres. Éd. Gallimard, 126 p., 14 €. Élisabeth Miso

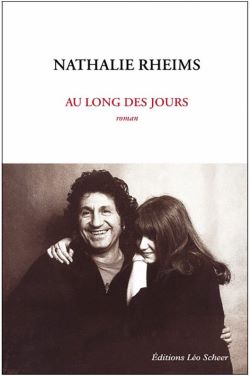

Nathalie Rheims, Au long des jours. Sur la couverture, une photographie en noir et blanc montre un couple. Le visage qui nous fait face, un homme au grand sourire est un chanteur qu’on croit reconnaître, une toute jeune femme le regard caché derrière sa longue chevelure se serre contre lui et l’enlace. C’est un cliché pris par la photographe Bettina Rheims, sœur de l’auteure. « C’était bien nous, sur ce cliché en noir et blanc. J’avais la sensation d’avoir, entre mes mains, l’image la plus rare et la plus précieuse qui puisse exister. À moi de faire que ce fragile morceau d’existence reste ou disparaisse à jamais. » Quarante-cinq années plus tard, elle retrouvera ce cliché et, en un récit intime, telle une chanson douce d’autrefois, une mélodie qui marqua, elle raconte ce que fut cette année de passion amoureuse vécue avec cet homme, Mouloudji. Elle a dix-huit ans, il en a trente-sept de plus, il est marié à une femme – jalouse de surcroît – le lui dit d’emblée, mais lui raconte aussi son amour pour toutes les femmes et puis, ses chansons, ses tourments. Elle est jeune comédienne, et au Théâtre de la Ville, à Paris, elle incarne Catherine de Russie, jeune fille, avec Maria Casarès qui joue le rôle de Catherine adulte. On est en 1977. Il est connu depuis les années 50 pour ses interprétations du Déserteur de Vian, Comme un p’tit coquelicot ou de La Complainte des infidèles. Elle l’aime, elle veut le connaître, le raconte, convoque la réalité et la fiction, sans jamais citer son nom. Elle respecte l’homme profondément libre qu’il fut, avec et sans attaches. Elle reprend les textes de ses chansons pour le faire renaître, retracer le parcours de cet homme énigmatique, ténébreux, né d’un père kabyle agriculteur et d’une mère française, amoureux de l’art, doué pour le théâtre, qui écrivit aussi des livres, qui mourra en 1994, à l’âge de soixante-douze ans. Éd. Léo Scheer, 173 p., 17 €. Corinne Amar

Sophie Lemp, La fille que tu étais. Préface de Philippe Delerm. L’auteure, dans ce récit autobiographique, revient sur une période difficile de sa vie : l’adolescence et ses trois dernières années de lycée, à la fin des années 1990. C’est l’âge des amitiés, des premiers émois, des références musicales, cinématographiques, des rêves d’amour et du Journal qu’on tient, compagnon du quotidien. En se mettant à distance, privilégiant la forme du tutoiement pour faire revivre celle qu’elle était, elle procède par petites touches, paragraphes plus ou moins brefs, images qui traversent, se penchent pour dire enfin. « Tu faisais partie du groupe le plus en vue du lycée, le reste n’existait pas », et pourtant. Comment être à la hauteur, quand le regard autour de soi, cruel, dénigre l’être que vous voulez devenir, que vous allez devenir ? Elle intègre un cours de théâtre, a des amies, tombe amoureuse, mais au sein d’un groupe qui ne lui ressemble pas et finalement, la maltraite. Elle découvre alors, la honte. « Honte d’avoir tu ma souffrance, d’avoir tenté de délier mon corps, de m’être forcée à rire, d’avoir prononcé des mots qui n’étaient pas les miens. » Les amies volatiles s’éloignent et le désir naissant pour les garçons n’est pas réciproque. Parfois, une tentative de l’un ou de l’autre, la fugitive sensation d’une étreinte, mais l’incapacité chez elle de manifester ni désir ni tendresse : sa chambre tel un refuge, son corps, étranger à lui-même. Et puis, il y a le baccalauréat, la première folle rencontre amoureuse, les liens tant espérés détachés, les décisions prises de faire du théâtre, de vivre une vie plus excitante depuis la rencontre avec l’amour. Plus tard, la rupture brutale, la séparation. La souffrance fait grandir, permet d’écrire, de jouer, de créer. De cette expérience rejaillie, libérée, elle tisse le récit de ces années initiatiques, de ses « je me souviens », jusqu’à enfin trouver sa place, son ancrage : le courage d’être soi. Éd. Herodios, 105 p., 16 €. Corinne Amar