RÉCITS

Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants. Quand Aharon Appelfeld s’est éteint le 4 janvier 2018, Valérie Zenatti s’est demandé comment elle allait pouvoir vivre sans lui, sans leur précieuse amitié qui dépassait la relation d’un auteur et de sa traductrice. Bien avant leur première rencontre, la lecture du Temps des prodiges l’avait sidérée, la laissant avec « la certitude qu’il y avait dans sa langue un secret qui (la) concernait de manière intime ». En traduisant plus tard Histoire d’une vie, la résonnance s’est confirmée, sans qu’elle comprenne alors « ce qui commençait là, le début d’un voyage, l’émergence d’un continent en moi, l’entrelacs d’une mémoire dans la mienne (…) » À sa mort elle n’a rien voulu écouter, rien regardé des hommages rendus. Sa seule obsession était de rester connectée à tout prix à cette voix qui avait bouleversé sa vie. De continuer à se sentir portée par elle, infiniment reconnaissante. « Comment a-t-il su déposer sa présence en moi, dans ma conscience et dans mon inconscient dont les plis s’ouvrent un à un ? Il est là, dans mes visions éveillées et dans mes rêves, exactement comme les morts dans ses livres, s’adressant d’égal à égal aux vivants. » Avec une extrême finesse, la romancière dévoile leur lien unique, soucieuse de rendre compte de la puissance de la pensée de l’écrivain.

Chaque souvenir, chaque fragment qu’elle convoque de ses livres, de leurs conversations, d’interviews filmées vient illustrer une « conscience aiguë du dérisoire et du sacré de nos vies. » Les expériences traumatisantes de son passé (l’assassinat de sa mère par les nazis, son évasion à dix ans d’un camp en Ukraine, sa survie seul dans la forêt) ont amené Aharon Appelfeld à sonder inlassablement la condition humaine, « la part irréductible de chacun, ce que l’on ne peut arracher à l’homme (…). » Ensemble, ils parlaient de l’enfance, du langage des corps, de l’amour de l’écrivain pour la vie et les créatures, des paysages enneigés des Carpates imprimés dans sa mémoire. Ces paysages dans lesquels sa traductrice a souhaité se fondre à son tour en partant à Czernowitz en Ukraine, sa ville natale. Valérie Zenatti n’a pas fini de dialoguer avec Aharon Appelfeld, elle continuera à écrire ses propres romans et à traduire cette voix si singulière, celle de l’une des figures majeures de la littérature israélienne. « Chaque livre m’a accompagnée dans l’amour, la rupture, le ravissement, la plongée dans les eaux boueuses et claires de l’enfance. Chaque livre m’a dit quelque chose de moi, à un moment précis de mon existence, chaque livre a été une pointe de roche que je pouvais saisir pour me relever ou monter plus haut. » Éd. de l’Olivier, 160 p., 16,50 €. Élisabeth Miso

ROMANS

Gabriella Zalapì, Antonia Journal 1965-1966. « Je dois tuer en moi la passivité, je dois tuer en moi ces réflexes de femme soumise, je dois tirer un coup de fusil sur mon immobilisme. », écrit Antonia dans son journal le 15 novembre 1965. Mariée à un bourgeois de Palerme qui l’exaspère et la méprise, sans cesse abattue par les convenances et l’ennui mortel de son milieu, la jeune femme s’enlise dans une vie sans relief, sans désirs. Même Arturo son fils de huit ans ne suffit pas à atténuer son « sentiment de non-être », car rares sont les moments d’intimité avec lui qu’elle parvient à arracher à une nurse trop intrusive. Pour s’évader de son quotidien irrespirable, elle se plonge dans les cartons d’archives hérités de Nonna sa grand-mère paternelle, récemment décédée, la seule personne qui l’ait aimée de façon inconditionnelle. Elle examine les lettres, les carnets et les photographies et recompose au fil des mois un récit familial où prennent place, d’un côté des aïeuls juifs qui ont fui Vienne, de l’autre des aristocrates anglais établis à Palerme. « Je suis face à l’épaisseur d’un monde qui m’échappe, hypnotisée par une beauté qui n’est ni au présent, ni au passé. » À l’intérieur de ce puzzle, Antonia insère sa trajectoire personnelle, faite de blessures et d’errances qui l’ont conduite de Nassau aux Bahamas à Palerme en passant par Genève, Kitzbühel, Florence et Londres. C’est en renouant avec ses origines, qu’elle puisera le courage de changer le cours de son existence. Anglaise, italienne et suisse, artiste plasticienne, Gabriella Zalapì mêle dans ce premier roman fiction et éléments de sa propre histoire familiale, écriture et photographies anciennes. Sous la forme d’un vrai-faux journal illustré, elle déroule le processus d’introspection et d’émancipation d’une femme corsetée dans la Sicile des années 1960. Éd. Zoé, 112 p., 12,50 €. Élisabeth Miso

Caroline Lunoir, Première dame. Un jour d’avril, Paul annonce à sa famille qu’il va être candidat aux primaires de son parti pour l’élection présidentielle. Il peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme Marie et de leurs quatre enfants, tous admiratifs de son parcours. Dans le journal qu’elle débute, fière de l’engagement politique de son mari et séduite par le destin de première dame qui l’attend peut-être, Marie veut garder une trace de ces 726 jours de campagne. Le candidat de gauche mis hors-jeu suite à une sordide affaire sexuelle aux États-Unis, Paul devient le grand favori. Marie se sent vite délaissée et s’inquiète de la surexposition médiatique. Une femme discrète comme elle, qui rédige des articles culturels pour un hebdomadaire, qui vit dans l’ombre de son époux depuis des années et s’est consacrée à l’éducation de ses enfants ne sait que répondre aux sollicitations des journalistes. Et le malaise ne va faire que s’accentuer avec l’infidélité de Paul et la présence de comptes bancaires au Luxembourg révélées au grand jour. Trahie, salie, Marie ne supporte plus de voir sa vie jetée en pâture. Il lui faut non seulement surmonter sa jalousie, la honte des perquisitions, de l’interrogatoire par une juge d’instruction mais aussi rester solidaire de son mari dans la course à l’Élysée. Elle perd pied et son journal traduit sa descente aux enfers. « L’humiliation force à s’interroger sur la femme que l’on veut être. Et la jalousie contraint à s’interroger sur la femme que l’on n’est pas ou que l’on n’a pas su être. » Caroline Lunoir, avocate pénaliste, auteur de deux autres romans parus chez Actes Sud, brosse le portrait d’une grande bourgeoise en pleine crise existentielle, prisonnière des carcans de son milieu, des ambitions politiques de son mari et de son ambivalence. En s’inspirant de rebondissements politiques de ces dernières années, elle décortique les effets pervers qu’induit toute quête de pouvoir. Éd. Actes Sud, 192 p., 18 €. Élisabeth Miso

Hyam Zaytoun, Vigile. « C’est une histoire de pulsation. Une certitude physique qui mute en pensée. Ça me traverse, dans la cuisine, alors que tu es là, juste derrière moi. À peine un mètre nous sépare. Nos corps s’activent pour préparer le repas et nos cœurs étrangement battent plus qu’à l’ordinaire. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. » Voilà ce que pense la narratrice ce soir-là de son couple, ce qui la traverse, alors qu’ils vivent ensemble depuis des années, ont deux enfants, font le même métier, celui de comédien, et qu’il y a des hauts et des bas, quand on est comédien. Puis, vient la nuit ; elle est réveillée par le bruit étrange que fait son compagnon endormi à ses côtés. Elle pense qu'il la taquine, puis s’étonne, soudain s'inquiète ; en réalité, il est en arrêt cardiaque. Ce récit - une lettre adressée à l’homme qu’elle aime - est l’expérience remémorée d'une nuit traumatique et des jours qui ont suivi à l’hôpital, où, placé en coma artificiel, il s'est retrouvé entre la vie et la mort ; un récit bref comme une urgence quand tous les mots comptent, comme une respiration chuchotée au chevet d’un lit de malade, un corps à cœur ramassé, tout en ferveur, intensité, où l'on apprend que « vigile » peut se conjuguer aussi au féminin : elle est là, elle le veille, elle est sa vigile. Est-il vivant ? Comment fait-on pour parler à quelqu'un qui est dans le coma, comment fait-on revenir quelqu'un qui est dans le coma ? Comment fait-on pour croire, quand les médecins eux-mêmes disent qu’il n’y a plus d’espoir… C'est un récit qui parle du fin fond de l’amour, et de la construction de cet amour, qui parle de la famille, de la solidarité trouvée dans la souffrance ou la solitude, de la responsabilité de soi et de l’autre. Un premier roman écrit par une comédienne qui connait le silence et qui connaît le mot qui, dit à haute voix, a une musique. Éd. Le Tripode, 128 p., 13 €. Corinne Amar

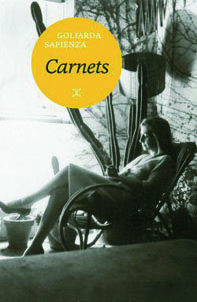

Goliarda Sapienza, Carnets – Journal (pages choisies). « Octobre 1979. Je vois avec appréhension que ça fait depuis mai que je n’ouvre plus ce petit carnet. Plein de choses sont arrivées, mais comme en rêve et sans la possibilité de les fixer (…) ». Il est des écrivains pour qui l’écriture est une question de vie ou de mort, pour qui la notion de vie même, est à penser, chaque jour, pour qui ne pas écrire est comme avoir les deux jambes coupées, pour qui l’amour, la joie, la fascination du mal, ou du néant sont inextricablement liés. C’est le cas pour l’extraordinaire Goliarda Sapienza (1924-1996), œuvre et personnalité confondues, sicilienne née à Catane, de parents socialistes anarchistes, qui forma très vite sa sensibilité au contact des textes philosophiques, littéraires, révolutionnaires, dans la vie populaire de sa ville natale. Scénariste pour le théâtre et le cinéma, actrice un temps, athée, féministe, libre, aux amours tumultueuses, à la vie précaire, tourmentée comme tous les êtres éclairés, qui lâchera tout pour l’écriture, elle aura une reconnaissance posthume, avec son grand roman, L’Art de la joie, son chef-d’œuvre, achevé au bout de dix ans, en 1976 (paru en France en 2005). À ce moment-là, l’idée lui était venue de consigner ses pensées dans des carnets ; ce qu’elle imaginait être un projet anodin, un peu incertain - elle ne pouvait s’empêcher de voir dans la confession intime un je-ne-sais-quoi d’une vacuité nombriliste de bourgeoise - se poursuivit vingt années durant jusqu’à sa mort, sur une quarantaine de carnets offerts par son mari. Fin 1977 : « Quand le carnet sera fini, je m’en ferai acheter un autre par Angelo. 1979 : J’accepte cette nouvelle manie et je demande tout de suite à Angelo de m’acheter un autre carnet. S’il n’était offert par lui il n’aurait pas la valeur qu’il a. » Une émouvante édition qui nous donne à lire, à voir (photographies de l’auteure en annexe, son écriture manuscrite, une biographie résumée) Goliarda Sapienza, comme un livre de chevet. Éd. Le Tripode, 472 p., 25 €. Corinne Amar

REVUES

Les Moments Littéraires n° 41

Dossier Fabienne Jacob

De nos jours, à force d’être surexposé dans les magazines et les publicités urbaines avec des images retouchées, le corps est devenu un objet de représentation, un ornement, une nature morte.

Chez Fabienne Jacob, rien de tout cela. « Les corps des femmes de Fabienne Jacob sentent, suent, pèsent, sont accablés, sont glorieux. Ils sont désirés, ne le sont plus, ils désirent, ils sont affamés, affamés » souligne Marie-Hélène Lafon.

La matrice de l’œuvre de Fabienne Jacob se trouve dans la cour de la ferme de sa grand-mère, en Moselle, où, enfant, elle passa des heures à « observer, à deviner, à déchiffrer les corps, à rêver, à se créer un univers » où elle replonge sans cesse pour mettre à jour les non-dits, le caché, les secret des adultes, les souvenirs enfouis dans le magma de l’enfance.

Le dossier Fabienne Jacob

- La fille aux chevaux lâchés, Claudie Hunzinger

- Abécédaire, Marie-Hélène Lafon

- Entretien avec Fabienne Jacob

- L’humanité, Fabienne Jacob

- En lisant Fabienne Jacob, Julien Thèves

Également au sommaire du n°41

Elina Brotherus : entretien & photographies

L’œuvre d’Elina Brotherus est dominée par l’autoportrait et le paysage. Ces séries de photographies à tendance autobiographique s’apparentent à la tenue d’un journal intime. En quelques clichés, elle explore les moments, souvent douloureux, de sa vie intime ; ainsi dans « Annonciation », était évoquée sa démarche d’une fécondation in vitro. Un entretien et un choix de 8 photographies pour découvrir l’œuvre de cette photographe et vidéaste finlandaise, prix Niepce 2005.

Gilles Ortlieb : Cabotages

Traducteur, prosateur, essayiste, il a publié une trilogie de carnets intimes aux éditions Finitude (Sous le crible, Le Train des jours, Vraquier). Souvent, dans ses carnets, il note ces petits riens du quotidien que le passant pressé ne voit plus et qui sont des moments de poésie.

Françoise Ascal : Carnets

À travers différentes formes (poèmes, récits, notes de journal, livres d’artistes) ses textes interrogent la ma-tière autobiographique, explorent la mémoire et ses failles, croisent l’intime et le collectif dans le souci de se confronter, selon les mots de Pavèse, au «métier de vivre».

Madeleine Dinès : journal de 1926-1927

Après une présentation de Madeleine Dinès, la quatrième fille du peintre Nabi Maurice Denis, par Elodie Bouygues, enseignante-chercheuse à la Faculté des Lettres de Besançon, nous vous proposons de découvrir un extrait de son journal intime. En 1926, Madeleine à vingt ans, elle vient d’obtenir son baccalauréat et traverse une grande crise morale et spirituelle.

Les chroniques littéraires d’Anne Coudreuse

(Présentation de l’éditeur)

http://lesmomentslitteraires.fr/abonnement/sabonner.html