ROMANS

Alain Duault, Une femme de feu. Le roman de la Malibran. Maria Malibran a été la Callas du XIXe siècle. Le musicologue, poète et essayiste Alain Duault s’est penché sur le destin hautement romanesque de cette cantatrice légendaire. Imaginant des archives inédites, une autobiographie qu’elle aurait rédigée peu avant sa fin tragique prématurée, il déroule la flamboyante trajectoire de la plus grande diva de son époque. Née Maria de la Felicidad Garcia, le 24 mars 1808 à Paris, de parents artistes espagnols, elle baigne dès son plus jeune âge dans l’univers de l’opéra. Son père Manuel Garcia, un ténor réputé, se déplace en famille au gré de ses contrats sur les scènes les plus prestigieuses d’Europe. À cinq ans, elle stupéfie déjà le public et ses proches en remplaçant spontanément la partenaire de son père (prise d’un malaise) dans Agnès de Ferdinando Paër. Son père, qui a de grandes ambitions pour elle, lui enseigne le chant et exige un travail acharné. À seize ans, lors d’un concert unique à Londres, sa prestation face au célèbre castrat Giovanni Battista Velluti dans le duo de Roméo et Juliette de Zingarelli, lui vaut d’être immédiatement engagée par le directeur du King’s Theatre. « (...) je me suis lancée à mon tour dans une improvisation que j’avais voulue dans l’esprit de ces chapeaux à étages, avec des colliers de vocalises, des fusées sonores, tout un tourbillon musical, et pour finir une cadence très hardie dans laquelle je me suis jetée comme un fauve sur sa proie. Le public m’a acclamée avec une sorte de délire. » Le 7 juin 1825, à dix-sept ans à peine, elle triomphe aux côtés de son père dans le rôle de Rosina dans le Barbier de Séville de Rossini. Les plus illustres scènes lyriques se l’arrachent. Dans toutes les villes où elle se produit elle est choyée comme une reine, couverte de fleurs, adulée par un public subjugué par sa voix, sa beauté et l’intensité dramatique de son jeu. Les plus brillants artistes et écrivains de son temps, tels Balzac, Musset, Lamartine, Sainte-Beuve, louent son talent et sa grâce. Elle inspire les compositeurs Rossini (un ami de son père qui l’a vue grandir), Donizetti, Bellini ou Meyerbeer. Femme indépendante au tempérament de feu, elle se libère d’un mariage affligeant avec François Eugène Malibran et découvre le véritable amour avec le violoniste belge Charles de Bériot. L’équitation, sa deuxième passion après le chant, lui sera fatale. Elle meurt des suites d’une chute de cheval, à vingt-huit ans à Manchester le 23 septembre 1836. Éd. Gallimard, 136 p., 16 €. Élisabeth Miso

AUTOBIOGRAPHIES

Susie Morgenstern, Mes 18 exils. À travers ses délicieuses lunettes roses en forme de cœur, Susie Morgenstern pose un regard lucide, sans tabous et drôle sur sa propre existence. À soixante-seize ans, la star de la littérature jeunesse (traduite en vingt langues) se confie dans une autobiographie joyeuse, articulée en 18 traits constitutifs de son identité, ses 18 exils comme elle les nomme. Elle voit le jour à Newark dans le New Jersey en 1945, dans une famille aux origines ukrainiennes et polonaises, portée par de fortes personnalités féminines. Sa mère « une mine d’or d’encouragements » berce ses trois filles de positivité et d’optimisme, leur soufflant que rien n’est impossible pour elles. Ses sœurs Sandra et Effie sont « hors normes, explosives, inattendues, anticonformistes, incomparables, farfelues, le fun incarné, drôles, inimitables. » Naître fille la confronte à la déception de ses parents et aux limites de leurs ambitions quant à son avenir. Entrer à l’école la comble de bonheur. Dès qu’elle sait lire et écrire, ces deux activités deviennent indispensables à son épanouissement. À l’école ou chez elle, elle est perçue comme une intellectuelle. Elle a « grandi dans une maison tellement bruyante, où tout le monde parlait en même temps, que le seul moyen de placer un mot était de l’écrire. » Être juive est son ancrage le plus profond, ce qui la définit viscéralement. Elle rencontre Jacques Morgenstern, son mari mathématicien à l’université hébraïque de Jérusalem et le suit à Nice. « Avec ma mère et mes deux sœurs, nous formions un clan ; elles sont mes racines. Quand je suis partie vivre en France, je me suis sentie hors sol.» Elle a adoré cet homme, son exceptionnelle intelligence comme ses tourments. « C’est étonnant de considérer que tomber amoureuse est un exil. Peut-être parce qu’il faut partager son être, jusque-là exclusivement à soi, avec un autre. » Se retrouver veuve à quarante-neuf ans, la jette dans un état d’errance. Dix ans plus tard, elle retrouve un équilibre auprès de Georges. La plus grande aventure de sa vie a été d’être mère, sa plus belle récompense d’être grand-mère. L’auteure de Lettres d’amour de 0 à 10, parle également de son rapport à l’écriture, du plaisir immense que lui procurent ses rencontres dans les écoles, les salons du livre et les librairies. Chaque page de cette exploration intime porte la trace de son esprit pétillant et de son amour infini pour la vie. Éd. L’Iconoclaste, 224 p., 19 €. Élisabeth Miso

RÉCITS

Julien Blanc-Gras, Envoyé un peu spécial. « Envoyer une carte postale, c’est tenter de dire beaucoup en peu de mots. C’est une politique du fragment pour rendre compte du réel. Saisir l’instantané signifiant. » Julien Blanc-Gras, journaliste et écrivain voyageur, a rassemblé ici quelques souvenirs de ses nombreuses pérégrinations autour du globe comme autant de petites capsules de saveurs lointaines qu’il adresse au lecteur. Une trentaine de destinations, de courts récits, qui reflètent sa curiosité des autres, sa capacité à se fondre dans n’importe quel milieu et à accueillir avec humour les situations et les rencontres les plus insolites. Son premier séjour linguistique aux États-Unis, au Kansas, à l’âge de seize ans, s’est soldé par un ennui mortel et une attirance sexuelle non assouvie pour la mère de famille qui l’hébergeait. Las Vegas lui est apparue comme un mirage avec son architecture de parc d’attractions et ses femmes botoxées. Il est tombé sous le charme de Valparaiso, « ville propice à la rêverie ». Au cap Horn, dans ce paysage austère battu par les vents, il s’est senti « en tête à tête avec la création, pour une conversation chuchotée avec la nature » et a été chaleureusement reçu par le gardien du phare en uniforme impeccable. En Indonésie, il a accompagné un stage de survie, tenté de fermer l’œil dans un hamac à trois mètres du sol et chanté du Eddy Mitchell pour faire fuir les varans. Sur l’île de Honshu au Japon, il a enduré sans ciller l’éprouvant rite d’initiation des Yamabushi, des ermites montagnards. Au Népal, il a survolé en parapente le Machapuchare, montagne sacrée pour les hindous. En Iran il a testé les sports d’hiver ivre. Au Swaziland il a assisté à la danse des roseaux, qui réunit toutes les femmes vierges venues danser devant le roi une journée entière. Tous ces voyages, toutes ces merveilles entrevues n’ont cependant pas détrôné dans son cœur Gap dans les Hautes-Alpes, sa terre natale. La pandémie de Covid-19 a bloqué sa quête de mouvement, rendant plus criante encore à ses yeux la nécessité de ne pas se replier sur soi et de s’ouvrir à d’autres réalités que la sienne. « Il faut sortir de sa bulle, plus que jamais, à l’heure des confinements mentaux et de l’atomisation identitaire. C’est un principe élémentaire d’hygiène intellectuelle, un geste barrière contre les biais de confirmation et la polarisation qui contamine les consciences. Sortir de chez soi c’est sortir de soi. En s’éloignant de ses bases, on se rapproche de l’universel. » Éd. Stock, 320 p., 20,50 €. Élisabeth Miso

Olivier Haralambon, Le coureur et son ombre. C’est une ode au vélo. « (...) à ne fréquenter que des cyclistes pendant des années, à ne vivre que comme eux, j’ai dû me rendre à l’évidence : les livres ne rendent pas plus malins, la course cycliste oui. Vous les croyez des brutes, ils sont délicats comme des danseuses, subtils plus que bien des écrivains, faute de quoi ils n’avanceraient pas. » (...) L’auteur sait de quoi il parle : ancien coureur et philosophe, il livre une déclaration d’amour à la course cycliste et au vélo – cet engin qui l’émeut, qu’il connaît, qu’il a pris l’habitude de caresser comme on caresse un instrument de musique, corps et machine faisant corps : intelligent, à l’encontre de toutes les idées reçues. Car le vélo est une affaire d’esprit et de délicatesse. Il décrit avec une certaine tendresse cette relation charnelle, physique, entière, qui lie le coureur cycliste à son vélo, mais aussi à la route, à la nature, ce rapport intime qui le lie à la pédale, « repoussant derrière lui le bitume et le temps ». Il n’est pas de plaisir sans effort ni sans douleur, jusqu’à ce corps qu’il semble soigner avec violence, tant de l’extérieur, le cycliste nous apparaît sec, émacié, stoïque, moulé dans son vêtement. Le cycliste vit en roulant, son quotidien y passe, voire son existence, voilà pourquoi il est solidaire de ceux qui sont comme lui arrimés nuit et jour à leur vélo, partageant avec eux, tout ou presque ; le froid, les pluies, la chaleur, les étapes qui n’en finissent pas, les haltes salvatrices. Avec nostalgie, il évoque les régimes haricots verts – pas de vin, les cent bornes par jour pour s’entraîner ou rien, une dizaine d’années à aimer la course cycliste, à ne fréquenter que ses pairs, à n’aimer rien d’autre que le vélo, à s’entraîner durement ; à ressentir, des années après, alors que le corps a un peu vieilli, l’envie de retrouver ces émotions vives, rêvant même certaines nuits de ses courses passées. Éd. Premier Parallèle Poche, 2021, 160 p., 9 €. Corinne Amar

CORRESPONDANCES

Daniel et Marianne Halévy – André Spire, Correspondance, 1899-1961. Des ponts et des abîmes : une amitié à l’épreuve de l’histoire. Édition établie par Marie-Brunette Spire-Uran. C’est à bien y regarder une compilation d’instantanés des passions politiques et intellectuelles du siècle passé face à laquelle nous nous trouvons ici. Une exposition de photographies extrêmement rare, essentielle, puisqu’immuablement enveloppée d’une épaisse brume. La correspondance entre André Spire (1868-1966) et Daniel Halévy (1872-1962), « deux hommes que tout oppose : milieux sociaux, financiers, culturels, religieux, formations intellectuelles, occupations, métiers, loisirs, caractères » comme le rappelle dans son introduction Marie-Brunette Spire-Uran, déjà maître d’œuvre des correspondances d’André Spire avec Ludmila Savitzky et Jean-Richard Bloch. C’est également l’occasion de redécouvrir l’œuvre d’André Spire (dont Albin Michel a tout récemment eu la bonne idée de republier ses Poèmes Juifs). Poète, essayiste, un temps proche de Charles Péguy et de ses fameux Cahiers de la Quinzaine — tout comme Daniel Halévy —, théoricien et ardent promoteur du vers libre (encensé outre-Atlantique en 1931 par un certain Jorge Luis Borges n’hésitant pas à le mettre sur le même plan qu’Heinrich Heine), il participe également avec Albert Cohen à l’aventure de La Revue Juive (émanation éphémère de la NRF au milieu des années vingt). André Spire et Daniel Halévy s’étaient, dans un premier temps, liés d’amitié dans le contexte déchaîné de l’affaire Dreyfus et s’étaient découvert une sensibilité commune notamment pour les questions sociales. En 1940, André Spire et son épouse trouveront refuge aux États-Unis où il achèvera la rédaction de son classique Plaisir poétique et plaisir musculaire (José Corti, 1949). Suivent alors des années de silence imposées bien évidement par la guerre puis par la réticence légitime d’André Spire à raviver cette relation rompue pour des raison idéologiques : Daniel Halévy ayant pleinement embrassé le projet du Maréchal Pétain dont on rappellera qu’il militera activement après-guerre pour la réhabilitation. En janvier 1953 André Spire lui écrit : « hélas que de morts empêchent maintenant nos routes de se rejoindre ? ». La réconciliation sera lente mais elle aura pourtant bien lieu. Ce volume monumental, tant par son contenu que par sa taille (il comprend quelque sept-cent trente-neuf lettres croisées s’étendant sur plus de six décennies) enseigne en outre que cette longue et périlleuse amitié aura su résister aux tourments dramatiques du XXe, à l’Histoire « avec sa grande hache » selon l’expression popularisée par Georges Perec, grâce au génie et à la singulière profondeur du commerce épistolaire. Éd. Honoré Champion, 1152 p., 48 €. Mikaël Gómez Guthart

CATALOGUES D'EXPOSITION

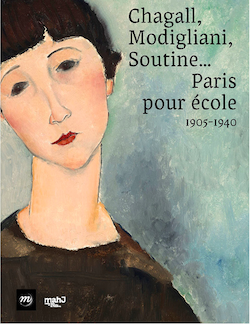

Chagall, Modigliani, Soutine.... Paris pour école, 1905-1940. Le catalogue rend hommage à une époque effervescente et accompagne la fabuleuse exposition qui a lieu au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, à Paris (jusqu’au 31 octobre 2021), laquelle offre à voir en plus de 130 œuvres, des documents inédits ; dessins, journaux d’époque, lettres d’artistes ... Une génération d’artistes juifs – allemands, bulgares, hongrois, polonais, russes, tchèques, italiens – arrivent à Paris entre 1900 et 1914, fascinés par la capitale, étrangers venus de partout dans le monde, fuyant les discriminations ou une situation économique malheureuse. Au peintre et ami polonais, Simon Mondzain, cette émouvante missive de Moïse Kisling un 15 avril 1917, dit beaucoup d’une communauté qui vit au jour le jour, soudée : « La tristesse émane de ta lettre – tu es trop énervé (...) tu dois te ficher de tout, mon vieux, et surtout ne pas donner accès en toi aux pensées noires. Tu dois être convaincu fortement que tu reviendras sain et sauf de la guerre et croire en ta bonne étoile. » (p.104) Tâtonnant, ils cherchent pour leur activité artistique, un contexte libre, moderne – même s’ils ne sont pas toujours les bienvenus. Ils susciteront, dès les années 1920, un antisémitisme virulent – à tel point qu’on parlera d’un « art juif ». Parmi eux, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Jules Pascin, Jacques Lipchitz, Ossip Zadkine, mais également des artistes moins connus, des poètes, des écrivains, des acteurs... On les retrouve notamment au vieux café du Dôme, à Montparnasse faisant – comme Pacsin – des petits dessins sur des bouts de papier journal, ou dans cet atelier du XVe arrondissement, la Ruche, un lieu d’accueil créé par le philanthrope Alfred Boucher pour quelques deux-cents créateurs, où le yiddish était la langue commune pour beaucoup d’entre eux qui ne connaissaient aucun mot de français ni rien de la vie de cette ville. Un catalogue pensé comme une œuvre d’art en lui-même. Éd. Rmn-MAHJ, 272 p., 25 €. Corinne Amar

ESSAIS

Judith Schlanger, Une histoire de l'Intense. Dans ce nouveau livre, Judith Schlanger étudie la manière dont Tolstoï conçoit l’histoire. Elle nous propose une lecture de Guerre et Paix sous un certain angle, celui de la philosophie de l’histoire qui s’y déploie. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’en faire un roman de genre, un roman historique, mais d’apprécier la pensée de Tolstoï en la matière.Tolstoï considère que si on met les choses à plat ou si on regarde les choses d'un peu plus loin, la politique existe très peu. Regarder les choses de loin, c'est les regarder dans une perspective historique. L'histoire a pour objet la vie des humains. Et la vie des humains, c'est avant tout les mouvements des peuples. On peut entendre le terme « mouvement » dans un sens géographique et dans un sens social. La politique, ses stratégies, ses débats, ses décisions ont une incidence, certes, mais minime. Le hasard joue un rôle beaucoup plus important.

Les phénomènes massifs sont comme des cyclones. Ce sont des forces naturelles et obscures. Et, bien sûr, les phénomènes massifs qui font l'histoire, ce sont les mouvements de population. Certains voudraient que l'histoire ait un sens. Pour Tolstoï, rien de moins sûr. Ce qui est manifeste, en revanche, c’est que la durée historique brasse des populations et fait advenir un « kaléidoscope de migrations ». L’expression est de Judith Schlanger. Le pouvoir est avant tout un rapport à la masse et non pas un ordre à part où les chefs cogitent. Et en situation de guerre, leurs décisions peuvent être moins efficaces que la force torrentielle de la nature et « de tous les infiniment petits jetés ensemble en désordre ». Éd. Hermann, 100 p., 22 €. Gaëlle Obiégly

REVUES

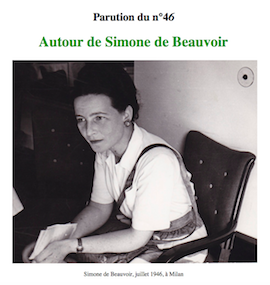

Les Moments littéraires n°46, la revue de l’écrit intime, juin 2021 Autour de Simone de Beauvoir. Directeur de publication : Gilbert Moreau. Le journal intime de Simone de Beauvoir, diariste intermittente, est encore largement à découvrir. Les deux extraits inédits que nous publions appartiennent aux années 1945 et 1946. Le premier est un carnet de voyage tenu en 1945 lors d’un séjour à Madrid où l’écrivaine passa quatre jours, dans l’intention d’écrire un reportage pour Combat – le journal de Camus. Le second reprend les pages de son journal d’août 1946. Au travers de cette chronique parisienne, nous découvrons le couple Sartre-Beauvoir au cœur de la vie intellectuelle, artistique et politique parisienne. Ces deux extraits sont présentés par Sylvie Le Bon de Beauvoir. Dans La Force des Choses, Simone de Beauvoir évoque à plusieurs reprises Blossom Douthat, une jeune américaine (appelée Joan par l’auteur) qui, au cours d’un séjour en France (1957-1958), rencontre l’écrivaine. Les Moments littéraires publient l’année 1958 du journal de Blossom que Simone de Beauvoir qualifie, dans ses Mémoires, d’ « extraordinaire » et d’ « extravagant ». Claudine Krishnan retrace le parcours des 17 volumes de ce journal que Blossom laissa à Simone de Beauvoir avant de revenir aux États-Unis. Le sommaire du n°46 : http://lesmomentslitteraires.fr (Présentation de l’éditeur)