RÉCITS

Judith Perrignon, L’Insoumis L’Amérique de Mohamed Ali. Après la série documentaire consacrée à Mohamed Ali et diffusée à l’été 2018 sur France Culture, Judith Perrignon raconte dans un livre la formidable expérience que cela a été de partir sur ses traces et de rencontrer les derniers témoins à avoir côtoyé « ce jeune homme effronté qui embrasa la boxe et le monde. » Robert Lipsyte, venu couvrir pour le New York Times le championnat du monde des poids lourds à Miami, a vu naître une icône le 25 février 1964. Le photographe William Klein assistait également à l’événement et tournait The Greatest. Cassius Clay était donné perdant face à Sonny Liston. Le jeune boxeur de vingt-deux ans crée la surprise. Non seulement il remporte le titre mais il sidère davantage par sa façon de se mettre en scène, de se proclamer le plus beau, le plus grand, de défier son adversaire, de se lancer dans des joutes verbales, de danser et d’esquiver les coups sur le ring. « Cassius Clay le plus beau allait tout détourner, tout dynamiter des codes dominants. » Son combat déborde du ring. En changeant de nom, en revendiquant son appartenance à Nation of Islam, en voyageant en Afrique dans le berceau de ses ancêtres, il devient une figure emblématique de la lutte des Afro-Américains. Sa trajectoire personnelle épouse l’histoire de l’Amérique de la seconde moitié du XXe siècle, celle des émeutes raciales, des marches pacifiques de Martin Luther King, de la guerre du Vietnam. Les imams Muhammad Siddeeq et Michael Saahir, le biographe Jonathan Eig ou le professeur d’histoire contemporaine Randy Roberts nous éclairent sur la force de son engagement, sur ses relations avec Malcom X et Elijah Muhammad, le dirigeant de Nation of Islam. Malcolm X et Mohamed Ali avaient en commun une agilité verbale et une aura internationale qui inquiétaient les autorités, comme l’attestent les rapports déclassifiés du FBI consultés par l’auteure. Quand il refuse d’être incorporé pour le Vietnam, il divise le pays et il est suspendu pendant plus de trois ans. Il a été sans cesse surveillé, il s’est mis en danger pour défendre ses convictions. Il prouvera encore qu’il n’a rien perdu de sa verve et de sa flamboyance contre Joe Frazier en 1971, au Madison Square de New York et contre George Foreman en 1974, à Kinshasa au Zaïre. Il continuera à boxer déraisonnablement malgré les premiers signes avant-coureurs de la maladie de Parkinson. « Le nom de Mohamed Ali évoque à lui seul le combat des hommes. C’est pourquoi il fascine tant, jusqu’aux générations qui n’étaient pas nées, et jusqu’au bout du monde », écrit Judith Perrignon. Éd. Grasset / France Culture, 336 p., 20,90 €. Élisabeth Miso

Constance Debré, Love Me Tender. « Pourquoi il faudrait absolument qu’on s’aime, dans les familles et ailleurs, qu’on se le raconte sans cesse, les uns aux autres ou à soi-même ? Je me demande qui a inventé ça, de quand ça date, si c’est une mode, une névrose, un toc, du délire, quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques. Je me demande ce qu’on nous cache. Quand est-ce qu’on arrête avec l’amour ? » À quoi tient de trouver un titre à propos, un roman splendide ? Probablement, à un je ne sais quoi... De cru, de vital, de désespéré, d’inespéré, quand l’écriture est à vif et que la littérature est une seule alternative possible. Une jeune femme dîne avec son ex-mari, l’homme avec qui elle a vécu vingt ans, dont elle s’est séparée trois ans plus tôt, avec qui elle a un enfant de huit ans en garde alternée. Ils dînent au Flore, son restaurant habituel, dans son quartier de toujours – celui où elle a grandi, celui où elle vit, le 6e arrondissement de Paris. Ils dînent ensemble parce qu’elle veut lui dire qu’elle veut divorcer – ils ne le sont toujours pas – et qu’elle aime les filles. Née d’un père journaliste, d’une mère aristocrate, ancienne mannequin, petite-fille de Michel Debré, Constance Debré grandit dans un environnement intellectuel et bourgeois, privilégié, ouvert. Elle sera avocate. À quarante ans, cheveu coupé court, tatouages, dégaine masculine, changement de vie, de métier – elle lâche le barreau, veut se consacrer à l’écriture –, changement de confort, de corps. Un corps androgyne qu’elle allonge, musclé à coups de séances de natation. Elle rompt avec sa vie d’avant, quitte son appartement de bourgeois, choisit de se défaire, se déposséder, réinventer. « L’homosexualité m’a donné une force que je n’avais pas auparavant. » Cette identité neuve a un coût : l’éloignement de son fils par le père, la manipulation perverse opérée, les noëls, les anniversaires qui passent, la justice sur le dos, ce monde où on lui dit que c’est elle qui est folle, la colère, l’injustice… Éd. Flammarion, 190 p., 18 €. À paraître le 8 janvier 2020. Corinne Amar

NOUVELLES

Eduardo Halfon, Halfon Boy. Traduction de l’espagnol (Guatemala), David Fauquemberg. Quand il apprend qu’il va être père, Eduardo Halfon est en train de traduire le poète et romancier américain William Carlos Williams (1883-1963), qui lui-même traduisait Lope de Vega à la naissance de son fils aîné. Entre paternité et littérature, surgissent alors des questionnements dont il veut garder la mémoire, la trace écrite du premier dialogue avec son fils. L’écrivain guatémaltèque installé dans le Nebraska ne s’imaginait pas père. L’angoisse de ne pas être à la hauteur, de jeter un enfant dans la folie de ce monde, la découverte de nouveaux sentiments, le réveillent la nuit. Il scrute les bouleversements qui s’opèrent en lui, l’apparition de cette connexion mentale avec un être inconnu. « Je me demande, Leo, s’il n’y aurait pas un point commun entre le processus par lequel on se transforme en père et celui par lequel on se fait traducteur ; entre le fait d’imaginer comment notre enfant devient peu à peu notre enfant, et celui d’imaginer comment les mots d’un autre deviennent progressivement les nôtres. » Doit-on être fidèle aux mots de l’auteur ou à ses idées ? Foucault et Nabokov prônaient la fidélité absolue. Halfon, à l’instar de Williams et de Borges, envisage la traduction comme un geste inventif et poétique, « un processus d’échange à travers lequel les deux langues, et les deux cultures, s’enrichissent mutuellement. » Avec Halfon Boy, l’auteur du splendide Deuils (2018) rend hommage à l’œuvre et à l’humanité de l’écrivain et médecin William Carlos Williams, au courage de sa femme lors de l’accouchement et au pouvoir de la littérature et du langage. « Je te vois dans tous ces mots, Leo. Je te sens. Tu n’existes pas encore, mais dans ces mots tu es mon fils. » Éd. La Table Ronde, la nonpareille, 48 p., 4,50 €. Élisabeth Miso

BIOGRAPHIES

Adrien Gombeaud, Bruce Lee, Un gladiateur chinois. Au début des années 1970, un chinois au corps bondissant et sculptural révolutionne les films d’action et les arts martiaux. L’écrivain et journaliste Adrien Gombeaud retrace l’étonnant destin de Bruce Lee, à la lumière de ses allers-retours entre Occident et Orient. Il naît à San Francisco le 27 novembre 1940, lors d’une tournée aux États-Unis de son père acteur. Il grandit dans le Hong Kong d’après-guerre, entre un père saltimbanque et une mère eurasienne issue d’une famille fortunée ; se fait remarquer comme enfant acteur et comme délinquant, amateur de rixes de rue. Il se forme au wing chun et remporte un championnat de cha-cha. La danse, le sens de la chorégraphie, infiltreront par la suite son art du kung fu. À dix-neuf ans, il décide de tenter sa chance à Seattle, travaille dans un restaurant chinois et peaufine sa méthode de combat auprès de jeunes rebelles aux origines diverses. Il inaugure le Jun Fan Gung Fu Institute en juillet 1964 à Oakland mais comprend très vite que l’originalité de sa méthode ne trouvera sa pleine reconnaissance qu’au cinéma ou à la télévision. Il ambitionne de devenir la première superstar orientale la mieux payée des États-Unis. Avec le jeet kune do, il s’est démarqué des arts martiaux classiques chinois pour mettre au point un style très personnel, un « style transpacifique », nourri de wing chun, de boxe anglaise, de karaté et d’escrime. « Bruce Lee a inventé un art martial parfaitement américain. Une formation pragmatique, qui ne repose pas sur la vénération des Anciens mais sur la réinvention de traditions sur les rives d’un monde nouveau. » En 1966, il incarne le majordome Kato dans Le Frelon vert mais la série prend fin. Il a pour élève Steve McQueen, James Coburn ou Roman Polanski et cherche en vain des appuis pour monter ses propres projets. « L’échec du Frelon vert annonce celui de Bruce Lee en Amérique. L’impossible ascension d’un Asiatique trop charismatique pour incarner les faire-valoir, dans un pays qui réserve les premiers rôles aux acteurs blancs. » Les studios de la Golden Harvest à Hong Kong lui ouvriront les portes de la gloire. En quatre films, Big Boss (1971), La Fureur de vaincre (1972), La Fureur du dragon (1972), Opération Dragon (1973), Bruce Lee entre dans la légende mais ne savourera pas sa revanche sur Hollywood. Il meurt le 20 juillet 1973 à trente-deux ans, juste un mois avant la sortie d’Opération Dragon (produit par la Warner Bros.) aux États-Unis. Éd. Capricci, 144 p., 11,50 €. Élisabeth Miso

CORRESPONDANCES

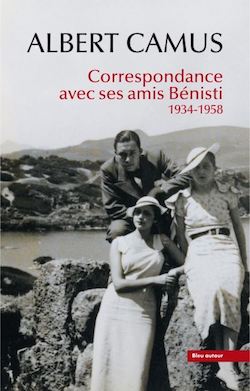

Albert Camus, Correspondance avec ses amis Bénisti, 1934-1958. Au moment où commence sa correspondance avec le dessinateur sculpteur, Louis Bénisti, Albert Camus a vingt-deux ans, il vit avec Simone Hié, épousée six mois plus tôt – enlevée à son ami, le poète écrivain, Max-Pol Fouché –, vient de commencer l’écriture de L’Envers et l’endroit (qui sera publié deux ans plus tard). Ce qu’éclaire et restitue avec une certaine émotion cette correspondance égrainée de gouaches, sculptures, dessins de Louis Bénisti, de photographies de la collection Catherine et Jean Camus, de cartes postales manuscrites de Camus, c’est la grâce des années de jeunesse, les amitiés nouées et fortes, les ambitions, les doutes partagés, les échanges féconds, les voyages, ce sont les années solaires d’Alger, si proches, si lointaines... D’une famille juive d’Alger, Louis Bénisti, âgé d’une dizaine d’années de plus que Camus, est d’abord artisan en joaillerie avant de s’orienter vers le dessin. Il fait partie du milieu des artistes qui accompagnent le mouvement culturel de la gauche et du Front populaire ; son frère cadet, Lucien tient une pharmacie, d’abord à Bab-el-Oued, puis à Paris, avant de délaisser la pharmacie pour le journalisme. Il écrit, rêve de publier, demande conseil à Camus. Les deux frères ont épousé deux sœurs qui, elles aussi, sont proches d’Albert Camus et entretiennent le lien amical, affectif, épistolaire. « (...) Je me sens fort, très fort et comme il y a cinq ans, avide d’user cette résistance contre la vie. Pardonnez-moi, Bénisti, de ne point vous avoir écrit plus tôt. Je remue tant de complexités, tant de souhaits, tant de désirs (...) », écrit Camus à son ami Louis, un Lundi 4 [février ou mars] 1935. Une présentation de Virginie Lupo et Guy Basset, des notes précieuses pour annoncer, situer les lettres ; une édition dirigée par Jean-Pierre Bénisti et Martine Mathieu-Job. Éd. Bleu autour, collection « D’un lieu l’autre », 190 p., 22 €. Corinne Amar