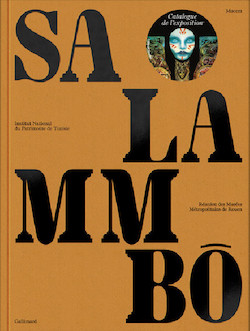

Sylvain Amic est conservateur en chef et directeur de la Réunion des Musées Métropolitains, Rouen. Il est commissaire général de l'exposition « Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants ! » présentée au Mucem du 20 octobre 2021 au lundi 7 février 2022.

L’exposition « Salammbô Fureur ! Passion ! Éléphants ! », dont vous avez assuré le commissariat avec Myriame Morel-Deledalle, s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert (1821-1880). 22 ans après la parution de Salammbô, Maupassant écrit à propos de ce livre, dans sa préface aux Lettres de Gustave Flaubert à Georges Sand (1884) (cf. page 84 dans le catalogue) : « Est-ce là un roman ? N’est-ce pas plutôt une sorte d’opéra en prose ? (…) Ce livre de géant, le plus plastiquement beau qu’il ait écrit, donne aussi l’impression d’un rêve magnifique. » Est-ce précisément cette impression de rêve qui vous a guidé pour préparer cet événement articulé autour de Flaubert et de sa Salammbô ?

Sylvain Amic Oui, exactement ! Le pari consistait à restituer, dans une exposition, ce rêve éveillé dans lequel l’écrivain nous emporte. Est-il possible d’exercer une fascination sur le visiteur comme le fait Flaubert sur le lecteur ? Peut-on lui faire vivre des émotions – horreur, déchaînement de la violence, injustice –, qui forment le drame inéluctable se déroulant sous nos yeux et sont de l’ordre d’une véritable tragédie ? La puissance du verbe de Flaubert est extraordinaire. Ce qu’il a réussi à provoquer avec quelques mots, une image poétique, une seule phrase, peut-on l’exprimer dans l’espace d’un musée ? Le rêve éveillé, – ou comme le dit Flaubert, le mirage : « J’ai voulu fixer un mirage » –, est une création très fragile qui se produit un peu par miracle. Il est arrivé à lui donner une forme définitive et il me semble que si l’on supprime tel ou tel fragment, tout s’écroule. Nous avons donc tenté de « fixer ce mirage » dans l’espace réel du musée…

L’idée que Salammbô est plus qu’un livre, qu’il s’apparente à une sorte d’opéra, est très intéressante, d’autant plus qu’il transporte tout un univers avec lui et que l’opéra est un art total. « Le roman le plus plastiquement beau », dit Maupassant. Flaubert a créé des univers très différents et riches avec ses autres textes, Madame Bovary ou L’Éducation sentimentale notamment, mais il n’y a pas la production plastique afférente. Or, Salammbô a véritablement déchaîné l’imaginaire des créateurs et il existe tout un corollaire artistique que l’on peut convoquer.

Il n’y a pas que Maupassant qui parle de rêve à propos de Salammbô, Berlioz aussi…

S.A. En effet. On lui dit aussi : « vous êtes un visionnaire ». Il arrive à faire exister un monde perdu, non pas par la précision de sa reconstitution, mais par un caractère plausible. Ce qui est extrêmement contradictoire et beau à la fois ! Il s’est scrupuleusement documenté afin de pouvoir rester dans le vague et être libre. Vous n’entrez jamais dans une maison carthaginoise, ni dans une boutique, vous ne vous mêlez jamais à la foule sur la place d’un marché. Il ne s’agit pas d’une reconstitution archéologique ou ethnographique qui vous renseignera sur la vie quotidienne d’une civilisation disparue, qui mettra en scène la totalité de la société carthaginoise. Il est capable d’une précision incroyable, mais il apporte juste ce qui est nécessaire afin que notre imagination soit suffisamment stimulée pour qu’on y croie. Ensuite, l’action se déroule. Et ce sont les rapports entre les personnages, les passions, l’amour, la volonté d’échapper à son destin, la perte de tous les repères, etc. Flaubert réussit à construire un théâtre crédible, cohérent, à partir d’une compréhension des relations entre les êtres et de leurs aspirations. « Ce n’était guère la peine d’employer tant d’art à laisser tout dans le vague, pour qu’un pignouf vienne démolir mon rêve par sa précision inepte », écrit Flaubert à son ami Jules Duplan en juin 1862. Je pense qu’il est, parmi ses contemporains, la personne qui connaît le mieux Carthage.

Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte Flaubert se lance dans l’écriture de Salammbô et comment a été perçu ce roman à sa parution en 1862 ?

S.A. Parler du contexte est très important. Quand il commence à concevoir son roman sur Carthage, Flaubert vient de publier Madame Bovary (1857) et de faire face à un procès, devant le tribunal correctionnel, pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Cette société hypocrite, qui ne veut pas voir ce qu’elle a sous les yeux, l’écœure. Pour lui, il n’a rien fait de mal, il n’a fait que décrire les mœurs de la province dans leur réalisme cruel et cynique. Les personnages seront également prisonniers de leur construction, de leur destin, et n’arriveront pas à s’en sortir dans l’Éducation sentimentale ou dans Salammbô. C’est donc un constat terrible sur l’humanité qui, selon lui, n’est pas lié à son époque mais représente simplement la nature humaine. D’être attaqué pour outrage le met évidemment hors de lui, mais surtout, obère toute la suite de son œuvre. Il risque de ne plus pouvoir écrire sans se retrouver sous le coup de la censure. Par conséquent, il « éprouve le besoin de sortir du monde moderne » qui le « dégoûte à voir » et se plonge dans l’Antiquité, dans un temps et un lieu, très éloignés de lui et de ses contemporains : on ne va pas lui reprocher les mœurs carthaginoises. C’est une ruse pour se libérer de son époque et échapper à la censure. Ce qui va l’amuser et surtout lui permettre d’aller beaucoup plus loin : Salammbô est considérablement plus cruel, violent, passionné que Madame Bovary. S’il avait décrit les émeutes sanglantes de la révolution de 1848 et le coup d’État de 1851, ç’eût été plus compliqué. « Je vais donc momentanément faire un peu d’histoire. C’est un large bouclier sous lequel on peut abriter bien des choses » explique Flaubert à Jules Michelet. Reconstruire une société humaine sur laquelle on sait peu de choses est aussi un défi. Les recherches postérieures des archéologues confirmeront dans bien des cas les intuitions de Flaubert.

Quant à la réception, elle est extraordinaire. Tout le monde attend le deuxième roman de Gustave Flaubert, le premier ayant fait scandale, l’idée d’un deuxième est excitante. Les futurs lecteurs pensent que ce sera un peu semblable, mais ils seront transportés ailleurs. Sainte-Beuve, voix quasi officielle de la critique, écrit : « On l’attendait sur le pré chez nous, quelque part en Touraine, en Picardie, ou en Normandie encore : bonnes gens, vous en êtes pour vos frais, il était parti pour Carthage. » Le succès est immédiat et la surprise, de taille ! L’œuvre attire par son imaginaire complexe. On ne parle plus que de Salammbô. Il s’est créé tout de suite un lectorat très large qui n’a jamais cessé de se démentir, décennie après décennie.

Quelles ont été ses sources pour écrire sur cette civilisation disparue ?

S.A. Il y a plusieurs sources : l’historien grec, Polybe (entre 210 av. J.-C. et 202-env.-126 av. J.-C.), dont l’œuvre retrace l'ascension de Rome ; Jules Michelet, qui a publié Histoire romaine : république, en 1831, et qui s’est lui-même plongé dans Polybe. Il y a aussi des recherches archéologiques sur les civilisations antiques, sur la faune et la flore, sur les cultes de l’Orient… Flaubert passe tout au crible, ne néglige aucune lecture. Et quand il n’a pas d’information, il procède par analogie. Par exemple, il n’a rien sur le sacrifice humain, alors il va voir du côté des civilisations aztèques où il trouve des précisions sur la pratique. Ensuite, il y a les sources littéraires : notamment, L’Énéide de Virgile qui évoque une histoire tragique, l’amour impossible d’une carthaginoise, la reine Didon, pour un étranger, Énée. Elle sera sanctionnée par la mort. Flaubert observe aussi le monde qui l’entoure, c’est-à-dire, la violence, le discrédit de la parole politique. Il a vu la révolution de 1848, le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte… C’est aussi l’époque où Marx écrit le Capital. Flaubert met en scène dans Salammbô l’antagonisme de classe. Les sources sont donc historiques, littéraires, scientifiques et il y a tout simplement l’observation des déterminismes de l’humanité.

Dans les notes préparatoires de Flaubert et dans ses correspondances présentées dans l’exposition ou reproduites dans le catalogue, l’écrivain fait la constatation que ses sources documentaires ne sont pas suffisantes et décide de partir à Tunis… Il s’imprègne surtout de l’atmosphère, les fouilles archéologiques en cours ne s’étant véritablement développées qu’après sa mort…

S.A. Oui, en effet. Après avoir « ingurgité » une centaine de livres, s’être documenté autant que possible, rédigé un chapitre introductif qui résume ses recherches, il fait le constat qu’on ne connaît rien de Carthage. Alors, il se rend sur place en avril 1858. Je pense surtout qu’il ne sait pas comment entamer la rédaction de son roman. C’est un peu le syndrome du thésard qui, après avoir fait beaucoup de recherches, doit attaquer son mémoire et ne sait pas par où commencer, bloqué par l’érudition.

Flaubert visite la campagne de Tunis, les ruines de Carthage pour s’immerger dans l’ambiance du site. Il prend des notes, remplit des carnets, travaille comme un peintre : il fait des petits croquis et indique les couleurs, les senteurs. À un moment, il pénètre dans une citerne – on a l’impression qu’il est dans la position de Mâtho et de Spendius qui vont s’introduire dans la ville de Carthage – et il la dessine. À côté du croquis, il décrit la lumière, le silence, l’odeur de poussière, le vol d’une mouche… Ses études de terrain éclairent sa vision. Il peut dire : « les éléphants sont arrivés par-là, l’armée romaine campait ici… ». Il revient en France au mois de juin et met de côté le premier chapitre pour commencer directement dans l’action. « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » Le théâtre est dressé. Le voyage l’a complètement débloqué. Mais au cours du travail d’écriture, il va souffrir. En témoigne cette lettre adressée à Ernest Feydeau en 1861 que nous exposons : « Carthage me fera crever de rage. Je suis maintenant plein de doutes, sur l'ensemble, sur le plan général. Je crois qu'il y a trop de troupiers ? C'est l’Histoire, je le sais bien. Mais si un roman est aussi embêtant qu'un bouquin scientifique, bonsoir, il n'y a plus d'art. » Il n’en peut plus. Il est quand même obligé de vérifier sans cesse si ce qu’il écrit est juste, si c’est une licence possible. Et plus tard, quand il sera critiqué, il expliquera systématiquement (surtout à Sainte-Beuve) les licences qu’il a prises et les justifiera sous l’angle de la nécessité littéraire, poétique. « Me croyez-vous assez godiche pour être convaincu que j’aie fait dans Salammbô une vraie reproduction de Carthage ? Ah non ! Mais je suis sûr d’avoir exprimé l’idéal qu’on en a aujourd’hui », écrira-t-il aussi en réponse aux critiques de certains archéologues et historiens.

Quant au nom, Salammbô, qu’il invente à partir de « Salam » en arabe, la paix, le salut ?

S.A. Il n’invente pas tout à fait ce nom. Il tombe sur un recueil d’inscriptions phéniciennes retrouvé en Espagne où figure le nom « Salambou ». Il supprime le « u » et double le « m » afin d’entendre « Salam ». Il ne fabrique pas complètement le nom, de même, il n’invente pas complètement le personnage parce qu’on sait juste qu’Hamilcar a une fille. Mais il en fait une prêtresse de Tanit et la grande sœur d’Hannibal. Il invente tout sauf que le nom existe, c’est une sorte de divinité associée au culte d’Astarté, et le personnage a une existence historique avérée.

Dans le catalogue, on peut voir la reproduction d’une gouache de Meissonnier, intitulée La Barricade, ou encore celle d’une toile d’Horace Vernet, Combat dans la rue de Soufflot, des tableaux qui font référence aux massacres de la révolution de 1848. Un écho moderne à la violence extrême que Flaubert fait ressortir dans Salammbô avec la « guerre inexpiable » pour représenter la folie meurtrière des hommes ?

S.A. Oui, exactement. Dans Salammbô, il est question d’une révolution qui présente d’évidentes affinités avec la révolution de 1848 et le coup d’État de 1851. Flaubert préfère en parler de manière indirecte. Ce qu’il décrit avec le soulèvement des mercenaires contre ceux qui les ont engagés et trompés peut paraître d’une violence incroyable, mais ce qu’on voit sur ces tableaux, ce sont des cadavres joncher les rues de Paris, des luttes à mort avec des moyens très primitifs. Comme les mercenaires contre les Carthaginois, il s’agit d’un conflit interne débouchant sur un massacre qui vise à l’anéantissement d’un groupe. Un parallélisme est possible. Dans Carthage comme dans la société contemporaine de l’écrivain, la religion détermine tout. Aussi, la lutte entre les dominants et les dominés, entre ceux qui ont tout, ceux qui n’ont rien, ceux qui donnent leur vie et ceux qui jouissent de la vie, sont des problématiques de son époque. Même si Flaubert est plutôt conservateur et appartient à un monde bourgeois, la bourgeoisie et son hypocrisie l’insupportent autant que le cynisme de cette oligarchie carthaginoise dont il fait la description. Il met en scène toutes ces lâchetés, toutes ces manigances pour donner de faux espoirs, tous ces instruments par lesquels le pouvoir se construit, tout ce discrédit politique, semblables à ce qui se passe dans la société de son époque.

L’exposition et son catalogue montrent que le roman a suscité quantité de représentations plastiques, a nourri tous les domaines de la création (peinture, sculpture, cinéma, musique, bande dessinée…) De son vivant, Flaubert refusait d’être « illustré »…

S.A. Il refuse l’illustration parce que l’idée du vague est pour lui une sorte de matrice où chacun peut imprimer sa vision, construire sa représentation. Le récit doit être un extraordinaire théâtre strictement mental. « Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. (…) Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une question d'esthétique, je refuse formellement toute espèce d'illustration… », écrit Flaubert à Ernest Duplan (le frère de Jules). Les images suscitées par le texte doivent rester des images intérieures. Le fantasme s’évanouit par ce passage au réel, à la figuration. C’est ce qu’on a tous vécu en regardant l’adaptation cinématographique d’un livre qu’on a lu. Petit à petit, les images du film supplantent celles que nous avions créées dans notre imaginaire.

Flaubert aime bien les images pour construire son récit mais pas pour le limiter. Elles sont un stimulant. Par exemple, dans les éditions illustrées de Polybe qu’il a consultées et que nous présentons dans l’exposition, des batailles, des éléphants, des campements sont représentés… Il va aussi au Louvre ou à la Bibliothèque nationale, voir les médailles, les pièces de monnaie, les objets archéologiques pour nourrir son récit.

Cependant, les artistes n’ont pas besoin de son autorisation pour réaliser une œuvre pour le Salon. De son vivant, quelques sculptures ou peintures y sont exposées. Les éditions illustrées commencent à paraître après la mort de l’écrivain en mai 1880. Elles vont créer un répertoire de scènes car les artistes choisiront des passages plutôt que d’autres. Les combats, les scènes d’anthropophagies, la crucifixion fascinent beaucoup, ou encore l’érotisme, l’amour, la sensualité, le désir. Ces livres illustrés vont s’adresser à une nouvelle génération de lecteurs qui montrent un fort intérêt pour le roman. Au XXe siècle, l’illustration de Salammbô s’épanouit. Et puis, il y a l’opéra.

Justement, il est très intéressant de lire dans le catalogue le chapitre « Salammbô en musique » et de voir comment les compositeurs se sont emparés de cette œuvre littéraire, de ses thèmes. Il y a eu des tentatives d’adaptations lyriques, des opéras inachevés repris à la fin du XXe siècle… Pouvez-vous nous en dire davantage ?

S.A. Le sujet attire beaucoup de musiciens. Des compositions retrouvées dans les archives n’ont probablement jamais été jouées. Moussorgski (1839-1881) par exemple, a mis en chantier un grand poème symphonique qu’il n’a pas achevé. Ensuite, il en a repris tous les éléments et les a intégrés dans d’autres œuvres. Camille Saint-Saëns fait des offres de services à Flaubert en 1874, Léo Delibes, Claude Debussy tentent de s’emparer du sujet. Des projets aboutissent quand même : l’opéra d’Ernest Reyer (1823-1909) avec le livret de Camille du Locle (1832-1903) ou le poème symphonique de Florent Schmitt (1870-1958) qui va accompagner le film de Pierre Marodon (Salammbô, 1925). Ce roman convoque, comme l’opéra, tous les arts et c’est un matériau extraordinaire. Contrairement à l’illustration, Flaubert est tout de suite acquis à l’idée d’un opéra. Et même, dès la publication de Salammbô, il songe à une adaptation lyrique. Il découpe le roman en cinq actes, commence à faire la transposition. Le projet est soumis à Verdi (qui le déclinera) et à Théophile Gautier pour le livret (qui meurt en 1872, sans avoir eu le temps de le rédiger). Flaubert est passionné d’opéra, et les allures d’« opéra en prose » de Salammbô expliquent le grand nombre d’œuvres lyriques qui en sont inspirées. À la fin du XXe siècle, Salammbô de Philippe Fénelon et Jean-Yves Masson (librettiste) offre une adaptation moderne du roman de Flaubert.

Quant au cinéma ?

S.A. Dès 1907, apparaît un premier film (de Jacques Deviola) aujourd’hui perdu. Il ne reste que quelques photographies. En 1911, l’italien Arturo Ambrosio réalise La Prêtresse de Tanit, dont on a perdu également les images. Un autre, de Domenico Gaido, dont la bobine est conservée, paraît en 1914. Faire un film sur Salammbô requiert beaucoup de moyens, parce qu’il faut nombre de figurants, des animaux, des décors... La version (1925) de Pierre Marodon est une grande production à l’américaine, très proche de l’opéra, des reconstitutions historiques et de la peinture. Elle est fidèle au roman. Elle a mobilisé plus de 10 000 figurants, sans compter les chevaux. Le réalisateur a commandé une partition symphonique au compositeur Florent Schmitt pour accompagner le film. Il y a aussi un péplum amusant, en 1959, plein de poncifs, qui a eu une certaine audience dans les cinémas de quartier. Et pour Citizen Kane (1941), Orson Welles commande au compositeur Bernard Herrmann l’aria d’un opéra fictif, « Salammbô », dont le rôle-titre est tenu par son épouse. Le cinéma a davantage transposé des passages qu’adapté ce roman à l’écran. En revanche, il me semble qu’il existe aujourd’hui un langage cinématographique à travers l’Heroic fantasy qui est très proche de l’univers de Salammbô et de l’univers de la bande dessinée de Philippe Druillet. Notamment, Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, avec ces grandes batailles, ces éléphants monstrueux. Ce côté tribal, sauvage, cruel habite nos représentations. Sans oublier le film Une nuit en enfer (1996) de Robert Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino dans lequel Salma Hayek, en bikini, danse avec un python. On est dans Salammbô…

Quelle portée a Salammbô dans notre monde contemporain ? À la fin du catalogue sont recueillis des témoignages d’écrivains tunisiens et notamment une Lettre à Flaubert de Fawzia Zouari…

S.A. Nous avons souhaité travailler avec la Tunisie. Ainsi, les archéologues tunisiens, mais aussi les écrivains ont participé au projet. Le roman s’est incarné en Tunisie au point que Salammbô est devenu un personnage historique dans l’imaginaire, à l’instar d’Hamilcar ou d’Hannibal, alors qu’il aurait pu être complètement balayé au moment de la décolonisation, de l’Indépendance, puisque des rues, des quartiers ont été débaptisés. On a au contraire revitalisé l’origine punique et Bourguiba s’y est beaucoup employé. Une construction du monde contemporain puise dans l’univers de Salammbô et une puissance de cet imaginaire se poursuit. Les personnages ont échappé à leur créateur. Il y a beaucoup de résonances avec le monde contemporain comme il y en avait avec le monde de Flaubert ou avec le monde antique. Finalement, chaque époque peut trouver dans Salammbô quelque chose qui fait écho à ses problématiques. Le grand talent de Flaubert c’est d’être universel. Salammbô est devenu un patrimoine culturel partagé, qui réunit les deux rives de la Méditerranée. L’héroïne a donné son nom à une ville : il existe une commune de Salammbô, à Carthage. Les photographies de Douraïd Souissi, les collages de Yesmine Ben Khelil, les témoignages des écrivains tunisiens recueillis pour le catalogue illustrent cette appropriation qui a traversé la période postcoloniale.

Quel document, parmi ceux que vous avez exposés, vous a le plus marqué, touché ?

S.A. Cette broderie incroyable faite par Marie Rochegrosse (1852-1920) qui donne corps au voile sacré de Tanit. Avec ce voile, Flaubert décrit un objet impossible : « c’était transparent, léger, miroitant comme de l’or, de la brume… » Marie Rochegrosse tente de l’incarner avec cette étoffe richement brodée qui mesure 4 x 3 mètres. Elle est réalisée avec de la soie, avec tous les matériaux les plus précieux, les plus chatoyants possible. Elle est rehaussée d’or, de pierreries, de perles, de plumes d’oiseaux. Et toute une symbolique de la théogonie et cosmogonie carthaginoises y figure, avec des puissances infernales, des divinités maléfiques ou bénéfiques. Elle témoigne d’une volonté de créer un objet qui incarnerait un mirage. Je trouve que c’est très touchant. Cette œuvre est étrange, on ne sait pas comment la situer, c’est presque de l’art primitif. On pourrait penser qu’il s’agit d’un objet très ancien, mais c’est un artéfact de 1900. On a l’impression de voir un vêtement liturgique, d’un culte improbable.

Quelques mots sur la scénographie de l’exposition « Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants ! » qui est maintenant présentée au MUCEM ?

S.A. L’exposition a mobilisé les équipes de la RMM (Réunion des Musées Métropolitains) de Rouen, du Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) de Marseille et de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie. Son articulation au Mucem est quasiment la même qu’au musée des Beaux-Arts de Rouen où elle a commencé. Les mêmes séquences s’enchaînent. Au Mucem, on bénéficie d’espaces de très grande ampleur, ce qui nous a permis par exemple, d’exposer une tapisserie absolument magnifique qui représente la bataille de Zama (1688-1689) – une des batailles de Scipion –, qui scelle la défaite d’Hannibal devant les troupes romaines. C’est une entrée en matière très saisissante. Comme on la voit au tout début du parcours, on est tout de suite plongé dans les combats, dans la violence, et aussi dans la préciosité parce que c’est une tapisserie du XVIIe siècle. Cet objet hors norme est à l’échelle du roman, de son imaginaire, hors norme lui aussi.

Chaque salle de l’exposition a son univers. Au début, ce sont les sources de Flaubert, puis le manuscrit et le contexte politique, ensuite on est dans le Salon avec la sculpture, la peinture, on passe ensuite dans l’univers de l’illustration, de l’art contemporain, de la musique, de la BD et enfin, on interroge l’archéologie pour comprendre comment elle reconstruit une réalité au-delà du roman, les fouilles ayant vraiment commencé après le livre de Flaubert. L’archéologie nous ramène au réel aujourd’hui. L’attention du visiteur est relancée dans chaque salle par des objets singuliers. On va de découverte en découverte, comme lorsqu’on lit et qu’on a envie de tourner la page. Le catalogue suit le parcours de l’exposition. Il est découpé de la même façon. En 2022, l’exposition sera présentée en Tunisie, si tout va bien.