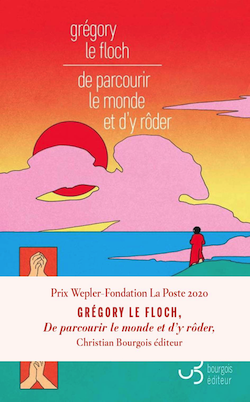

PRIX WEPLER FONDATION LA POSTE 2020

Né en 1986, Grégory Le Floch est l’auteur de Dans la forêt du hameau de Hardt (Éditions de l’Ogre, 2019), roman pour lequel il a reçu la Bourse de la découverte de la fondation Prince Pierre de Monaco. Il vit et travaille à Paris. Grégory Le Floch a reçu le prix Wepler-Fondation La Poste 2020 pour De parcourir le monde et d'y rôder, son deuxième roman, publié aux éditions Christian Bourgois.

Pour votre deuxième roman, intitulé De parcourir le monde et d’y rôder, publié aux éditions Christian Bourgois, vous avez reçu le prix Wepler-Fondation La Poste. Que représente pour vous cette distinction littéraire ?

Grégory Le Floch C’est une grande joie, un grand honneur. Recevoir un prix, c’est comme une porte qui s’ouvre sur un monde où l’on nous dit : « Viens, entre. Tu as ta place ici ! Tu as bien fait de persévérer ». Parce que, quand on écrit, on est toujours à deux doigts d’abandonner et de mettre tous nos cahiers à la poubelle, le prix Wepler-Fondation La Poste m’encourage à continuer.

Le roman s’articule autour d’un personnage principal – le narrateur – qui, après avoir ramassé sur le trottoir une chose non identifiée, tente de retrouver son propriétaire et de lui donner un sens. Cette quête le conduit à voyager et à croiser différents personnages, tous plus ou moins étranges. Comment vous est venue l’idée de cette histoire où l’humour, l’absurde et le surréel se mêlent à une mélancolie ?

G.L.F. Il me fallait un prétexte kafkaïen. Il y a les dilemmes cornéliens et, pour moi, les prétextes kafkaïens : un château que l’on voit (sans parvenir à y entrer), un procès qui menace (mais dont on ignore la cause). Cette première étincelle allume le roman et lance un mouvement d’une liberté totale : je peux tout dire, tout découvrir, tout tordre et faire grimacer. Cette chose trouvée sur le trottoir, je l’ai oubliée aussitôt écrite. Ce qui m’intéressait, c’était le monde que je créais et qui devait avoir les couleurs exactes que je souhaitais : inquiétant, menaçant, fou, blanc et rose, baroque.

Est-ce que le roman s’est construit petit à petit, au cours du travail d’écriture, ou avez-vous, au préalable, élaboré un plan, une architecture ?

G.L.F. Je suis impatient. Je me jette dans tous les projets d’écriture qui me passent par la tête de peur qu’ils ne meurent faute de s’y être attelé trop tard. C’est ensuite, au bout d’un jour, d’une semaine ou d’un mois, que j’observe ce que j’ai écrit, je prends du recul pour savoir si ça a un quelconque intérêt et si c’est une machine qui est destinée à marcher. Je jette beaucoup. Pour ce roman, j’ai commencé à écrire une descente d’escalier, quatre à quatre, et un jet de personnage dans la rue, la chose est arrivée très vite. J’ai ensuite fait des plans au fur et à mesure que je construisais. C’est un peu casse-cou, on ne fait pas une cathédrale avec cette méthode. Mais une fois le texte ou une partie du texte écrit, je désosse, l’élague et je reconstruis. Les chapitres sautent, s’intervertissent, les personnages disparaissent, des épisodes changent radicalement de sens… Je fais un plan a posteriori.

Chaque chapitre possède un titre significatif. Avez-vous trouvé l’intitulé de ces chapitres avant ou après avoir fini l’écriture du roman ?

G.L.F. Les titres viennent à la toute fin, dans une relecture en saccade du roman. Je voulais écrire une table des chapitres suffisamment belle pour qu’elle puisse se lire seule et susciter des images étonnantes par leur confrontation.

Quelles sont vos sources d’inspiration littéraire ? La violence absurde et radicale de certaines scènes font penser à la tonalité du recueil La Vie dans les plis d’Henri Michaux, ou encore à « La Nuit des Bulgares » dans Plume. Notamment, le chapitre « Par la fenêtre du train » ou même l’« Avertissement »…

G.L.F. C’est fou comme on jette des humains par les fenêtres des trains en littérature. Les exemples sont nombreux et on ne cesse de m’en rapporter de nouveaux. Cela doit être un archétype à la Jung ou un complexe à la Freud, je ne sais pas. En tout cas, depuis l’invention du train, c’est en nous : on veut jeter des êtres vivants par la fenêtre d’un train. Dostoïevski jette un chien dans L’Idiot. Je me demande maintenant comment cette pulsion pouvait s’exprimer avant l’invention du train… La violence, je l’aime en littérature, et surtout chez des auteurs comme Branimir Šćepanović et Gabrielle Wittkop. C’est une violence primitive, esthétique et expéditive. Ce n’est pas la violence des films d’action, c’est la violence profonde des êtres, celle qui bave et suinte malgré nous et qui met mal à l’aise.

Vous évoquez l’écrivaine israélienne Orly Castel-Bloom dans un chapitre intitulé avec humour « Orly Castel-Bloom décolle ». Est-ce que ce sont ses récits-fictions qui ont inspiré les passages où il est question des villes israéliennes, Tel Aviv et Jérusalem, et d’un groupe de personnages qui projette de faire son Alyah ?

G.L.F. Bien sûr. Le sautillement léger, comique et grave de mon narrateur vient de la façon dont Orly Castel-Bloom fait évoluer ses personnages. Ses romans sont sans psychologie et bruts, tout en étant aussi doux qu’une pâtisserie. C’est cela que j’admire. La partie juive de mon roman vient de mon amour pour la littérature juive en général. Il faut citer Yaakov Shabtaï dont l’écriture est sublime et bien différente de la mienne. Et surtout Freud, à mon avis le grand romancier du XXe siècle – car il faut lire ses récits d’analyse et ses textes sur le rêve comme des romans. À partir de ce moment-là, on n’écrit plus de la même façon.

Les personnages qui gravitent autour du narrateur ont des noms, contrairement au personnage principal. Pourquoi ce parti pris ?

G.L.F. Le personnage principal n’a pas de nom parce que je me suis rendu compte qu’il n’en avait pas besoin. Un nom l’aurait enfermé, réduit. Nommer un personnage, c’est déjà lui créer un destin, et mon narrateur n’a pas de destin parce qu’il n’est personne. C’est un meuble, un trou, un rien du tout par lequel le roman s’écrit avec la plus grande liberté. Les autres personnages ont des noms qui n’en sont pas vraiment, ce sont des noms de clowns pour la plupart : la grande Shloma, la petite Shloma, Rha, Monsieur Sarabandhi, Katia qui ne peut être nommée sans son extension de beauté, Katia-la-Douce, Katia-la-Délicieuse… Eux sont des fonctions, les gros boutons d’une machine que le narrateur active les uns après les autres pour qu’un nouveau phénomène se passe dans le roman – ou les touches colorées d’un xylophone pour enfant sur lesquelles ont tape à l’aveugle. J’aurais pu les appeler Jaune, Bleu, Vert, Violet. Je fuis donc des personnages à psychologie réaliste et humaine. J’y viendrais peut-être un jour, qui sait ?

Le roman commence par un « Avertissement » qui donne le ton et que l’on imagine dédié au lecteur, comme le sont les notes de bas de pages dont la première débute par ces mots : « J’ai bien conscience de l’impolitesse qu’il y a à interrompre un récit à peine commencé – d’autant plus que, par cette note, je ne compte pas apporter d’éléments nécessaires à sa compréhension ou à son développement – si bien qu’il serait plus judicieux pour le lecteur de l’ignorer ou de passer outre. » L’auteur/narrateur, à l’instar de Diderot dans Jacques le Fataliste, (et bien que le statut du narrateur dans ce roman de Diderot soit plus complexe) se réclame d’une certaine vraisemblance et joue avec le lecteur…

G.L.F. On sent que le narrateur du récit et celui des notes sont différents. Sont-ils deux personnes distinctes ? C’est possible. C’est aussi le ton sérieux et universitaire, le ton d’un écrivain d’essai qu’impose la rédaction des notes qui change le narrateur. Changez le ton, changez la langue, et vous changez la personnalité d’un homme et sa façon de voir le monde. Si le narrateur des notes paraît plus académique, j’imagine qu’il n’en paraît pas moins étrange. Son ton aggrave peut-être son cas car la folie est d’autant plus visible chez celui qui respecte les normes que chez celui qui erre comme le narrateur du récit auquel on passe bon nombre d’excentricités.

L’utilisation des notes de bas de page casse la linéarité de la narration. Les notes prennent de plus en plus d’importance jusqu’à devenir l’essentiel du récit à la toute fin… Parlez-nous de ce choix de structure narrative…

G.L.F. J’ai lu L’Infinie Comédie de David Foster Wallace et j’ai été ébloui par ses centaines de notes. J’ai compris que la note pouvait être un ressort narratif important et une façon de décaler à la fois la lecture et le lecteur, à l’image du monde décalé que j’ai créé. D’ordinaire, les notes sont annexes et explicatives, ici j’en ai fait un élément central et narratif. Celui qui saute une note se prive d’un maillon du récit. Plus le roman progresse, plus les notes grossissent et envahissent matériellement les pages. Il y a même des notes dans les notes. Le texte tourbillonne, s’engendre lui-même, se retourne sur lui-même, se cabre comme un cheval qui veut se mordre la queue quand une mouche l’a piqué. Si j’avais pu écrire à l’envers, je l’aurais fait. L’accroissement des notes au fil du texte mime quelque chose : c’est l’inquiétante étrangeté du monde qui se matérialise sous nos yeux.

Qu’est-ce qui vous pousse à écrire ?

G.L.F. C’est une mauvaise habitude. J’ai pris le pli depuis l’enfance. Je continue. Cela ne rend pas particulièrement heureux. Lire rend heureux. Mais écrire a le mérite d’épaissir la vie dans mon cas. Peut-être qu’un jour je n’écrirai plus du tout, j’espère alors que ce sera faute d’envie et non par incapacité. Si c’est ce dernier cas, je serai très malheureux.