Récits

Clémentine Mélois, Alors c’est bien. « Il faut que je raconte cette histoire tant qu’il me reste de la peinture bleue sur les mains. Elle finira par disparaître, et j’ai peur que les souvenirs s’en aillent avec elle, comme un rêve qui s’échappe au réveil et qu’on ne peut retenir. Avec ce bleu, j’ai peint le cercueil de Papa. » De couleur, de fantaisie et de poésie, il est beaucoup question dans le livre lumineux que Clémentine Mélois consacre à son père, le sculpteur Bernard Mélois, décédé d’un cancer en 2023. Avec sa mère et ses soeurs, dans la maison familiale de la Ferté-Milon, elle a fait en sorte d’alléger les derniers mois de sa vie. Son père ne redoutait pas la mort, il estimait avoir été gâté par la vie, seule l’inquiétait la tristesse de ses proches. La plasticienne et écrivaine membre de l’Oulipo brosse le portrait d’un artiste singulier, particulièrement doué pour insuffler de la joie autour de lui. Le livre entrelace plusieurs fils narratifs : la trajectoire artistique de ce père tant aimé, les souvenirs d’enfance, le récit des derniers mois, des bribes de leurs dernières conversations et des extraits de ses carnets intimes confiés par sa mère après sa mort. Bernard Mélois passait ses journées dans son atelier, meulant et soudant de la tôle émaillée, fredonnant inlassablement Petite Fleur de Sidney Bechet. Sa fille décrit les balades en famille, dans les décharges, en quête du précieux matériau. Des déchets qu’il transformait ensuite « dans un nuage d’étincelles » en sculptures figuratives. « Avant de recouvrir la structure, mon père soudait en son centre un coeur en émail, pour donner vie à la sculpture. » Il aimait passionnément son épouse, Michèle, qui avait assuré leur quotidien pendant quinze ans avec son salaire de professeur de français. Les femmes de sa vie ont souhaité « l’enterrer comme un pharaon », en bleu de travail, avec son mètre, son briquet, un chalumeau et une baguette de soudure entre les mains. Il a pu suivre tous les préparatifs, valider le choix du bleu du cercueil et de la croix émaillée. Son dernier voyage se devait d’être une fête, un geste poétique, à l’image de ce qu’avait été son existence et de ce qu’il a transmis à ses trois filles. Éd. L’Arbalète / Gallimard, 208 p., 19,50 €. Élisabeth Miso

Peter Schjeldahl, Comment je meurs. Traduction de l’anglais (États-Unis) Nicolas Chemla. En octobre 2022, Peter Schjeldahl tirait sa révérence, emporté par un cancer du poumon. Quand il s’est su condamné, le fameux critique d’art du New Yorker et du New York Times s’est penché sur son existence. Vingt ans plus tôt il avait reçu une bourse Guggenheim pour écrire ses Mémoires, qui a finalement financé l’acquisition d’un tracteur pour tondre la pelouse de sa maison de campagne. Parler de lui ne l’a jamais tenté, et il n’a jamais cru à la fiabilité des souvenirs. « Ce n’est rien qu’un tas de fictions écornées, brouillées, pleines de taches et de traces de doigts, et constamment retouchées. » Évoquer sa trajectoire personnelle de manière classique était tout simplement exclu. Il a donc agencé un ensemble de fragments, qui reflèterait au mieux l’essence de sa vie et à partir duquel déployer toute une réflexion sur l’art, l’écriture, l’amour ou la mort. Peter Schjeldahl a grandi dans le Midwest. Aîné de cinq enfants, il a vite compris qu’il était inutile d’attendre une réelle affection de parents uniquement préoccupés d’eux-mêmes. Il abandonne ses études et fait ses gammes de journaliste au Jersey Journal. Autodidacte, c’est en fréquentant assidument les musées new-yorkais et les milieux d’artistes qu’il se forge un goût personnel et une expérience propre. « Pour affûter son regard, rendre plus souple sa sensibilité, il faut traquer la beauté partout : les lézardes sur un mur, les fissures des trottoirs, les différentes façons de marcher des passants. La beauté ne se limite pas à l’art, qui ne fait que la concentrer, la circonscrire, pour la rendre efficacement consommable. » Il s’est nourri de la contre-culture des années 1960, a écumé nombre de soirées, a énormément bu, beaucoup consommé de drogues, eu beaucoup d’expériences sexuelles avant de rencontrer sa femme Brooke. À aucun moment, l’auteur ne se prend au sérieux. Son écriture pleine d’humour, précise et concise est un pur condensé d’intelligence et d’élégance. « Le sens – celui qu’on donne aux choses, à la vie ? Ce n’est rien qu’un petit morceau de ferraille qu’on récupère dans le tas parmi les autres, mais qui tient mieux. » Éd. Séguier, 144 p., 13,90 €. Élisabeth Miso

Mémoires

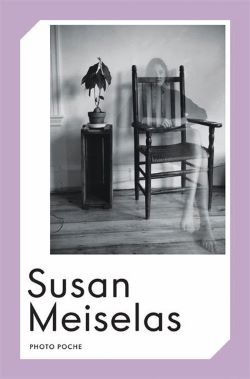

Susan Meiselas. Préface de Marta Gili. Quand la photographie s’empare aussi des mots ! C’est le parti pris de Susan Meiselas depuis ses débuts dans les années 1970, reconnue depuis pour ses images des zones de conflits en Amérique centrale ou ses séries de portraits dans l’Amérique profonde. Étudiante, diplômée de Harvard, elle avait eu l’idée de réaliser une série de portraits des locataires de la maison où elle logeait : elle les photographiait dans leur chambre et demandait à ces jeunes femmes de décrire la façon dont elles se percevaient à travers l’image. Pour ne pas rester étrangère à la scène qu’elle saisissait, elle nouait ainsi une relation avec ses modèles, qui lui permettait d’explorer visuellement le rapport que chacune entretenait à son lieu. Chaque espace photographié, selon elle, est « à la fois une archive et une sorte de miroir ». Tantôt journal, tantôt dialogues, instants pris sur le vif où Susan Meiselas associe les commentaires à ses portraits, alternant noir et blanc et couleur. Leur grâce, l’extrême intimité entre ses modèles et elle sont perceptibles, saisissants. « J’ai passé la journée à regarder de vieilles photos, les premières que j’ai prises de ces gosses dans ma rue (…), c’est alors qu’on a sonné à l’interphone. Lisa et Dee ont déboulé dans l’escalier. « T’es une amie épatante » – et sont entrées ensemble dans la chambre noire, amusées de constater comme elles avaient changé au fil du temps. » C’est une sélection de clichés à travers les pays et les conflits qui les traversent pris par la photographe américaine, membre de l'agence Magnum depuis 1976, dont le travail mêle à la fois, photoreportage et photographie documentaire, et va du Kurdistan au Nicaragua, de la guerre aux droits humains, en passant par la marchandisation du corps. Une introduction de la critique et commissaire d’exposition, Marta Gili, évoque l’œuvre et les choix de la photographe. Le tout fait de ce Photo Poche, un petit chef-d’œuvre. Éd. Actes Sud, coll. Photo Poche, p. 144 p., 14,50 €. Corinne Amar

Gabrielle Crawford, C’est Jane, Birkin Jane. C’est ainsi que Jane, paraît-il, répondait au téléphone : C’est Jane, Birkin Jane. Elle n’est plus, et son amie de toujours, venue de Londres, est là chez elle, à Paris, dans le dernier appartement qui fut le sien, sans doute pour la dernière fois. « Je suis venue avec des fleurs de mon jardin. Par optimisme. Partout où Jane allait, il y avait des fleurs sur la table. Je dois y aller maintenant. Ranger mon amie dans mon coeur. Aucun taxi ne m’attend dehors. Aucun chauffeur déçu en me voyant arriver au lieu de son héroïne, madame Birkin. J’en aurais bien profité. » Sur Jane Birkin, il y eut des films et il y eut des livres. La photographe, Gabrielle Crawford, plus à l’aise avec l’image fit son film sur Jane, jumeau du livre. Pour mener à bien le livre, elle s’est entourée des proches de Jane Birkin, ses filles, ses amis, les hommes qui l’aiment. Elle voudrait donner, avec ce livre, témoignage, boîte grand ouverte de souvenirs de famille, une idée de Jane, de sa détermination, de son humanité, de ses combats, de sa générosité sans limite, de sa beauté. Elles se rencontrent à Londres en 1965 grâce au futur mari de Gabrielle qui fait jouer Jane : toutes deux sorties de l’adolescence, toutes deux amoureuses, mariées, toutes deux aussitôt mères. Gabrielle devient photographe de plateau, puis la photographe attitrée de Jane qu’elle suivra partout, de virées nocturnes en boîtes de nuit, de voyages professionnels en escapades privées à l’étranger, de partages, d’échanges au quotidien. Jane aimait rire, elles avaient cela en commun, avec l’amour et les enfants, le travail, les maisons et la décoration d’intérieur, que ce fût à Londres, à Paris, en Normandie ou en Bretagne. Elle connaissait la tristesse aussi, à cause des drames qui jalonnèrent sa vie – tristesse, que la chanson venait sublimer, même après sa séparation de douze ans d’alchimie avec Serge Gainsbourg. Il fallait ne retenir dans ce livre que les instants joyeux, ses journaux intimes sont si tristes ! Émouvante, pudique elle aussi, Gabrielle veut croire que cela ne reflétait pas la personnalité de Jane. Éd. Actes Sud, 256 p., 22 €. Corinne Amar

Romans

Gabriella Zalapì, Ilaria ou la conquête de la désobéissance. Un jour de mai 1980, à Genève, Ilaria, huit ans, attend sa sœur Ana à la sortie de l’école. Quelle n’est pas sa surprise de voir arriver son père, qu’elle ne voit habituellement qu’une fois par mois, depuis la séparation de ses parents ! Commence alors pour l’enfant, un déroutant périple en voiture, à travers l’Italie, qui va durer deux ans. De Turin à Palerme, les journées se ressemblent toutes, interminable répétition de chambres d’hôtel, de restaurants d’autoroute, de stations-service et de paysages qui défilent. L’autoradio déverse dans l’habitacle de la voiture de la musique ou des échos de la violence politique qui agite le pays pendant ces années de plomb. Son père s’arrête fréquemment pour téléphoner à son ex-femme ou lui envoyer des télégrammes. Ilaria ne comprend rien à la situation, elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas parler à sa mère, être avec elle et Ana, aller à école comme tous les enfants de son âge. Elle perd tous ses repères. « Plus nous nous éloignons de Genève, plus j’ai le sentiment d’avancer les yeux fermés dans un couloir. » La petite fille tente de décrypter le comportement inquiétant de son père. Désespéré, colérique, alcoolique, ce dernier invente toutes sortes de mensonges et de combines pour leur subsistance. Il peut se montrer tendre, être un partenaire de jeux espiègle ou se désintéresser totalement d’elle. Cette enfant enlevée par son père n’est autre que Gabriella Zalapì. Par le biais de la fiction, l’écrivaine et plasticienne revisite avec distance un épisode traumatisant de son histoire familiale. Toute la grâce de son propos réside dans le parti pris d’un récit déroulé à hauteur d’enfant, passé au tamis des émotions et de l’imaginaire de l’enfance. À la fin du roman, la petite narratrice retrouve sa mère et sa soeur et se demande ce qu’il restera en elle de tout cela. « Il va falloir m’habituer à elles maintenant. Papa se transformera en une pièce à l’intérieur de moi. J’y rangerai mes souvenirs. Ou peut-être qu’il deviendra un point. Ou plein de points comme le papier peint de ma chambre. » Des points de mémoire que ne cesse d’explorer Gabriella Zalapì dans ses livres. Éd. Zoé, 176 p., 17 €. Élisabeth Miso