ROMANS

Aurore Lachaux, Les compléments du non. « Parler de nous frontalement était impossible. Là où nous pouvions nous rejoindre c’était sur une conception commune du travail, enfin du vivant un peu, des humains dans les relations qu’ils nouent avec les autres et qui les occupent quand même à peu près dix heures par jour si on compte les repas (...) ». Que faire de la disparition d’un être cher, du manque et de la colère déposée en vous par son désespoir ? À la mort de son père, la narratrice s’efforce de rendre visible un homme que son cadre professionnel s’est employé à vouloir gommer. Ce père pudique, aux valeurs de gauche, dont la sensibilité se manifestait par les lectures qu’il recommandait, ingénieur dans l’aéronautique, licencié à la fin des années quatre-vingt, n’a jamais pu s’adapter à un quotidien de bureau. Ce concepteur, cet admirateur du savoir-faire, du travail bien fait, du geste, a été détruit par les logiques de management déconnectées de toute compétence réelle et vides de sens. La fille décrypte la cruauté ordinaire de la vie en entreprise : les évaluations grotesques, les humiliations, les augmentations attendues en vain en fin de carrière. Elle met en parallèle sa propre expérience de professeur de lettres, remerciée comme contractuelle un jour par un directeur d’établissement cynique, signe évident selon elle que la déshumanisation grandissante et les impératifs de rentabilité n’épargnent plus aucun secteur d’activité, même les plus nobles. « C’est comme si l’idée d’un lieu, d’un lieu auquel je serais associée m’était refusée. La mère, le père, le travail, tout avait été affaire de disparition, de départs, de déplacement. » Faire le portrait du père, rendre compte de ce qu’il lui a transmis et de ce qui la constitue, s’ancre notamment dans cette vision commune du travail mais aussi dans des souvenirs d’enfance, des objets et dans cette maison familiale reçue en héritage. Le premier roman d’Aurore Lachaux, nourri de son histoire intime et de sa rage contre la violence banalisée de nos sociétés actuelles, est un texte bref, incisif, pudique et drôle, écrit par ellipses pour « laisser le soin au lecteur de recoudre ce qu’on n’a pu écrire autrement. » Éd. Mercure de France, 120 p., 12 €. Élisabeth Miso

Christine Avel, Ici seulement nous sommes uniques. L’enfance ne nous quitte jamais et brille parfois d’un éclat singulier, nous soufflent les personnages du nouveau roman de Christine Avel. Un groupe d’enfants se retrouve chaque été sur une île grecque où leurs pères archéologues dirigent un chantier de fouilles. Ils sont français, belges, italiens anglais ou grecs et leur royaume s’étend sur un périmètre bien défini : le site archéologique, une maison, un jardin bordé de tamaris, des champs d’oliviers, une crique. Ici, ils sont libres comme l’air, totalement eux-mêmes et totalement soudés. « Ici commencent et finissent nos vies. Nous y passons deux ou trois mois par an : le reste de l’année n’existe qu’à peine, étiré dans une brume compacte de monotonie (...) » À territoire extraordinaire identités nouvelles, les enfants se rebaptisent Niso, Zac ou Evi et se lient d’amitié avec Stella et Mika du village. « Ce que nous aimons est précisément qu’il ne s’y passe rien : nos jeux identiques, nos soirées à l’unisson, nos nuits profondes et l’été bu d’une traite sans qu’on s’en aperçoive. » Ils participent à l’entreprise scientifique des pères, se gorgent de senteurs, de soleil, de bains de mer, de lectures, découvrent leur sensualité, celle des corps désirants des adultes, observent leurs métamorphoses physiques, leurs premiers troubles amoureux. La communauté des archéologues ne manque pas d’humour et de fantaisie. Forestier, le père de Niso et d’Evi, aux colères redoutées, s’affiche une année en nudiste sur le chantier à la grande stupeur des ouvriers grecs. Gerhard Bauer ne passe pas inaperçu au volant de sa Jaguar décapotable, coiffé d’un panama, vêtu d’une veste en tweed, les mains toujours gantées de cuir noir. Helen la cinglée, une anglaise mariée à un grec richissime, cherche à tout prix à s’incruster dans l’équipe. Christine Avel, fille d’archéologue, a glissé dans les pages de son livre des sensations de son enfance et de son adolescence, a croqué avec tendresse les figures excentriques qu’elle a côtoyées. Ici seulement nous sommes uniques explore avec grâce l’empreinte laissée par l’enfance, le délicat passage de l’adolescence à l’âge adulte, la difficulté à se projeter en dehors d’un « nous ». Éd. Buchet-Chastel, 256 p., 16 €. Élisabeth Miso

NOUVELLES

Sergi Pàmies, L’Art de porter l’imperméable. Traduction du catalan Edmond Raillard. À l’instar de sa mère qui « aimait répéter que l’avantage d’être écrivain, c’est que tout ce qu’on vit est susceptible, tôt ou tard, de se transformer en littérature », Sergi Pàmies sait remarquablement tirer parti du matériau autobiographique. En treize nouvelles tragicomiques, qui ont pour trame le couple saisi dans ses premiers élans ou son délitement, l’amour filial et paternel, le temps qui passe, l’auteur et journaliste catalan se demande s’il a réussi à rendre quelqu’un vraiment heureux. Ses questionnements le conduisent ainsi à revisiter quelques épisodes de son passé. Son enfance et son adolescence entre la France et la Catalogne ont été marquées par les personnalités de ses célèbres parents, l’écrivaine Teresa Pàmies et l’homme politique Gregorio López Raimundo, leur militantisme, leurs débats d’idées permanents, leurs années d’exil et de clandestinité puis leur retour à une vie normale. « Si l’enfance est l’époque des évidences vécues sur un mode fantasmatique, l’adolescence, généralement, démystifie ce que nous avons surestimé. » À l’âge de dix-sept ans, l’auteur s’est soudain montré très critique envers son père très absorbé par ses obligations d’élu. Il s’imaginait alors être le fils de Jorge Semprún, sa mère avait milité à ses côtés en exil et n’était pas insensible à son charme. Les acteurs et les intellectuels qu’elle trouvait séduisants (Albert Camus, Humphrey Bogart, Alain Delon, Yves Montand, Semprún ou encore Gérard Philippe) avaient tous en commun de porter avec beaucoup de chic l’imperméable, et cette image d’une élégance inaccessible allait poursuivre Sergi Pàmies. Éd. Jacqueline Chambon, 128 p., 15 €. Élisabeth Miso

MÉMOIRES

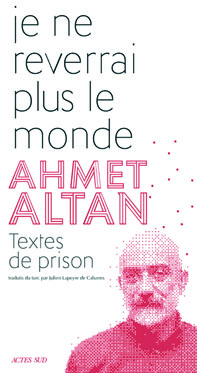

Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde. Textes de prison traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Quand un livre dit le poignant pouvoir de la liberté, le quotidien merveilleux qu’on ne connaîtra plus, quand un livre raconte ce matin tôt de septembre 2016 où la police turque est venue chercher cet homme de soixante-huit ans, Ahmet Altan – romancier, journaliste, rédacteur en chef d’un quotidien turc – au lendemain des émeutes contre le gouvernement, pour l’arrêter, l’enfermer et le condamner à perpétuité. À 5 heures 42 du matin, on a sonné à sa porte. Il s’y attendait. « Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir je m’endormais imaginant qu’à l’aube, on frapperait à ma porte. Je savais qu’ils viendraient. » Il avait préparé sa tenue, il l’a enfilée, il les a suivis. L’auteur raconte son arrestation, il décrit sa vie en prison dans cette cellule rudimentaire, la survie ; ses lectures spirituelles, philosophiques, qui vont l’aider à endurer l’insupportable, les rêves qui vont lui permettre de fuir le réel, les livres qu’on l’autorise à lire, les bouffées d’air dans la cour, prétexte à des disputes avec lui-même, sa tendresse reconnaissante pour les oiseaux ou les quelques fleurs aussitôt confisquées car interdites en prison, comme tout. Tout ce qui lui est cher, et qu’il énumère tel un mantra. « Je ne pourrai plus embrasser la femme que j’aime, ni étreindre mes enfants, ni retrouver mes amis ni marcher dans ma rue, je n’aurai plus de bureau ni de machine à écrire ni de bibliothèque vers laquelle étendre la main pour prendre un livre, je n’entendrai plus de concerto pour violon, je ne partirai plus en voyage, je ne verrai plus la mer (…) ». C’est le journal de bord lucide et bouleversant d’un condamné pour avoir critiqué le gouvernement en place, d’un homme qui écrit avec l’énergie du désespoir devant une éternité sans miroir, sans passé, sans futur et, désormais entre les mains de la 26ème Haute Cour Pénale d’Istanbul. Éd. Actes Sud, 224 p., 18,50 €. Corinne Amar

AUTOBIOGRAPHIES

Bulle Ogier avec Anne Diaktine, J’ai oublié. « Barbet m’avait dit quand je suis partie pour Rome très peu de temps après notre rencontre : Tu fais ce que tu veux mais ne prends pas d’acide avec Glauber Rocha. Parce que l’acide crée des liens entre les gens qui en prennent ensemble. » Quand on dit à quelqu’un : Approche-toi de tout le monde sauf de lui, c’est irrésistible, surtout si on est déjà sous le charme. « On a été dîner ensemble chez Bertolucci et on a vu tous les deux un lièvre quitter le plat en sauce pour monter sur ses pattes au milieu de la table. » Il y a de la douceur et de l’humour aussi, un sens du détail et du temps qui passe, chapitre après chapitre, c’est une longue confidence de l’actrice de cinéma et de théâtre, portée par le souvenir, celui de sa fille disparue trop tôt, les grandes rencontres marquantes, le cinéma, les étapes d’une vie de femme, d’enfant, de comédienne ; toute une époque, une fragilité vive, une écriture qui semble à tout moment à fleur de peau comme prête à pleurer, comme bouleversée de ne s’être jamais habituée de rien. Il y a ce titre énigmatique, un rien volontaire, son exercice sur la mémoire, J’ai oublié, comme un pendant du fameux Je me souviens, publié en 1978 par Georges Perec. Actrice dans La Salamandre d’Alain Tanner (1971) ou L’Amour fou de Jacques Rivette (1969), elle a tourné avec Luis Buñuel, Barbet Schroeder – devenu son mari « pour la vie », et à qui elle dédie son livre – avec Patrick Chéreau, avec Marguerite Duras, qui était son amie, plusieurs fois, au théâtre. En octobre 1984 à la veille de ses 26 ans, sa fille Pascale, mourait brutalement. Peu après, Bulle Ogier était sur scène au Théâtre des Amandiers de Nanterre, avec Luc Bondy pour les représentations de Winter’s Tale de Shakespeare. « J’ai oublié que j’ai eu une vie très amusante et joyeuse jusqu’à la disparition de Pascale », confiera, toujours infiniment pudique, la comédienne. Éd. Seuil, 232 p., 19 €. Corinne Amar