RÉCITS

Zsuzsa Bánk, Mourir en été. Traduction de l’allemand Olivier Mannoni. « Il est une image que je pourrai certainement toujours voir, un mouvement que j’associe à mon père et à lui seul : sa manière d’entrer dans le lac. » Chaque été depuis son plus jeune âge, Zsuzsa Bánk a passé ses vacances en famille au bord du lac Balaton en Hongrie, dans la maison de ses grands-parents maternels. Aucune journée ne s’achevait sans une « jó úszás », une « bonne nage » aux côtés de son père. Quand son père a compris que ses jours étaient comptés, il a tenu à passer un dernier été dans la maison au jardin d’Éden, à contempler ce paysage baigné de lumière. Sa fille voulait elle aussi parcourir encore une fois avec lui les lieux de sa jeunesse. « Si j’avais pu deviner en quoi aller se muer ce voyage, ce qu’il allait nous arracher et exiger de nous, nous ne l’aurions jamais entrepris. » L’état du père s’est soudainement aggravé et il a fallu l’hospitaliser d’urgence en Autriche et batailler longuement ensuite pour le rapatrier à Francfort, ville où ses parents s’étaient établis après avoir fui en 1956 l’insurrection de Budapest. Dans ce bouleversant récit d’amour filial, la romancière allemande décrit les liens forts qui l’unissaient à ce père doué pour le bonheur, adoré de tous, et déploie une histoire familiale sur fond de rideau de fer. À l’annonce de son cancer, son père a décrété qu’on ne parlerait pas de sa maladie. Zsuzsa Bánk a alors apprivoisé l’angoisse, appris à calmer sa rage dans les hôpitaux pour accompagner au mieux son père dans sa thérapie puis dans l’acceptation de la fin. Nous devons nous incliner devant la mort. « La seule chose dont nous disposions, c’est le temps qui la précède. Remplir de vie les derniers jours, autant que possible, autant qu’il en reste encore, autant qu’on peut encore en faire revenir – seul cela est possible. » Capturer la vie, dans ses moindres manifestations, voilà ce à quoi est parvenue admirablement Zsuzsa Bánk, donnant à son récit de deuil un souffle singulier. Par les souvenirs étincelants qu’elle puise dans sa mémoire, elle peut continuer à dialoguer avec son père, lui inventant une autre présence à ses côtés. « C’est sa lumière, la lumière qui nous relie à lui, que nous voyons tout de suite dès que nous pensons à lui. Cette lumière jaune d’or d’un été généreux, d’une richesse débordante, la lumière du sud, la lumière de la vie, en tous cas de la vie que mon père appréciait et menait. » Éd. Rivages, 304 p., 20 €. Élisabeth Miso

Colette Fellous, Le petit foulard de Marguerite D.. Une phrase et un regard mystérieux ont décidé de ce livre, un moment suspendu que Colette Fellous voulait retrouver. Un après-midi d’automne de 1987, elle était venue voir Marguerite Duras chez elle, rue Saint-Benoît, pour lui parler d’Emily L. ; elle aimait tous ses livres mais celui-là tout particulièrement. Ce jour-là, elle portait un gilet en grosse laine rouge et blanc et un foulard de soie léopard. À un moment donné, Duras lui a dit en la fixant de ses yeux bleus intenses : « Tu vois, j’étais exactement comme toi. Le même foulard, les mêmes couleurs, pareille. », sans développer davantage. Un instant unique, une manière de se connecter à l’autre, d’entrelacer passé et présent, de s’emparer de la réalité qui n’appartenait qu’à elle. « À propos de tout, elle pose comme ça ses yeux dans vos yeux, pour les petites choses autant que pour les plus graves. » En s’attachant à cet instant précis de leur conversation et à d’autres souvenirs, Colette Fellous dessine les contours de son admiration pour l’écrivaine fascinante. Le dialogue entre les amants dans Emily L. est pour elle « le résumé de tout ce qu’a été Duras, toute sa vie, vouloir l’impossible et s’y tenir. » Emily L. se nourrit aussi de son histoire énigmatique avec Yann Andréa. Cet amour impossible fait de rires complices, de promenades en auto, d’excès, d’alcool et de désespoir, motif littéraire récurrent à partir de L’été 80. Son enfance et les paysages d’Indochine, ne l’ont jamais quittée. Duras a façonné son propre mythe, tout entière embarquée dans l’acte d’écrire. « Elle pressent, imagine, voit des formes, des êtres obsédants, des musiques, des forêts de choses, des bêtes sauvages, des soleils et de la boue, elle se laisse inonder par ses visions et veut les faire partager. » Cet après-midi d’automne, le tournage de l’émission Duras-Godard, tous les moments passés avec elle à Paris, à Trouville, à Neauphle ou dans ses livres, sont des feux précieux auxquels Colette Fellous aime à se réchauffer. « C’était Marguerite, merveilleuse et sauvage, unique. L’aimer c’est prendre en vrac sa mémoire et sa vie entière. » Éd. Gallimard, 112 p., 14 €. Élisabeth Miso

ESSAIS

Chimamanda Ngozi Adichie, Soyons tous des féministes. Traduction de l’anglais (Nigeria) Sylvie Schneiter. Cet essai, est la version modifiée d’une conférence TEDxEuston donnée par Chimamanda Ngozi Adichie en décembre 2012. La romancière nigériane y expose sa vision du féminisme, sujet qui lui tient particulièrement à cœur, espérant mobiliser les consciences africaines contre les inégalités criantes entre les sexes. S’appuyant sur des anecdotes personnelles, sur son expérience des sociétés nigériane et américaine, elle dénonce la violence et les injonctions faites aux femmes. Lors de la sortie de son premier roman L’hibiscus pourpre en 2003, un journaliste nigérian lui a ainsi laissé entendre qu’afficher son féminisme risquerait de compromettre ses chances de se marier. Une universitaire nigériane lui a un jour soutenu que le féminisme n’avait pas sa place dans la culture africaine. Et un de ses amis proches a prétendu que se revendiquer féministe revenait à détester ouvertement les hommes. C’est contre toutes ces formes de déterminisme de genre, contre tous ces stéréotypes qui appauvrissent notre pensée et entravent notre liberté, que s’élève l’écrivaine. Les femmes représentent la moitié de la population mondiale et pourtant les hommes continuent à occuper majoritairement les fonctions les plus importantes. Pour être respectées professionnellement, elles doivent redoubler d’efforts et ménager « l’égo fragile des hommes ». À travail égal, elles sont encore trop nombreuses à prendre en charge la plus grosse part des tâches ménagères. Dans son discours, Chimamanda Ngozi Adichie souligne la responsabilité des modèles éducatifs. On fait croire aux filles « que plaire est primordial, qu’il s’agit d’une caractéristique spécifique. Et que cela exclut l’expression de la colère, de l’agressivité ou d’un désaccord formulé avec trop de force. » L‘idée de virilité, transmise aux garçons, centrée sur l’absence de faiblesse, sur le contrôle et la réussite par l’argent, prédispose certains hommes à se sentir menacés. « J’essaie de désapprendre nombre de leçons sur le genre que j’ai intériorisées en grandissant. Mais je reste vulnérable face au poids des conventions. » confie-t-elle. Malgré les résistances tenaces, elle est convaincue qu’il ne tient qu’à nous de bâtir un monde meilleur, un nouveau champ de possibles qui reconnaîtrait enfin « l’humanité pleine et entière des femmes ». Éd. Gallimard. 62 p., 8 €. Élisabeth Miso

ROMANS

Lolita Pille, Une adolescente. Cinquième roman de l’auteure et récit autobiographique en quatre parties qui résument sa jeunesse dans les années 2000, où elle se confronte aux démons de son passé et revient sur le double traumatisme d’un viol et de son premier roman. À 19 ans, en 2002, elle publiait Hell, où elle racontait le quotidien parisien d’une jeune fille, entre école, amitiés, sexe, drogues et argent dilapidé en produits de luxe. Elle est attaquée, humiliée par les médias, aux prises avec une société misogyne qui reconnaît un talent littéraire mais peu les états d’âme des jeunes filles lorsqu’elles parlent crûment de sexualité. Une enfance et une adolescence en quartier populaire, une petite ville de la banlieue ouest, près de Paris. Elle aime sa sœur mais fuit ses parents dont elle refuse la hiérarchie ; un père issu d’un milieu aisé, français, soucieux des règles et une mère de milieu modeste, vietnamienne, silencieuse. « Ma mère travaillait du matin au soir pour son employeur et du soir à la nuit pour sa famille. Je ne me souviens pas que personne sous notre toit ne lui ai jamais proposé de l’aide. Mon père faisait la vaisselle, et Titi et moi, on assemblait les chaussettes. Au lieu de remercier ma mère pour tout ce qu’elle accomplissait, on se plaignait du peu qu’elle n’avait pas fait. Ma mère, épuisée, larmes aux yeux, jetait l’énième ustensile de nettoyage, essuyait son front avec son avant-bras, lissait en arrière ses cheveux noirs et murmurait : Je ne suis pas la bonne ici. Vraie piéta. » À l’école, la jeune fille se fait des amies qui lui font découvrir le monde de la nuit où elle traîne aussi. Des amitiés passionnelles, impulsives avec celles qui lui ressemblent – de celles qui veulent elles aussi échapper à leur milieu, et provoquant le danger, deviennent aussitôt des proies. Une langue crue, révoltée, juste. Un très beau récit d’apprentissage. Éd. Stock, 250 p., 19,90 €. Corinne Amar

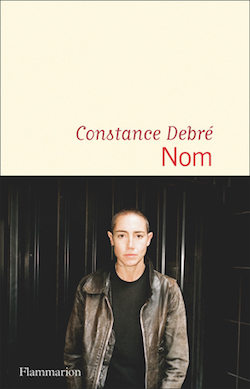

Constance Debré, Nom. « (...) Ce n’est pas mon nom, c’est mon corps qui m’intéresse. (...) Je ne m’intéresse qu’à ce qui m’intéresse. C’est une décision que j’ai prise il y a cinq ans. C’est très facile, c’est même fou comme c’est facile. Ce qui m’intéresse, c’est l’existence même, pas du tout les conditions de l’existence, il faut être léger au centre. No agenda. No possession. Avoir un centre aussi léger que possible. » C’est un acte radical et sans concession : l’affirmation d’une liberté, vitale, viscérale, qui passe par une entreprise de démolition, alors qu’elle eut une vie bourgeoise, sociale, professionnelle, fut avocate, épouse et mère. Plus de famille – plus de parents, ne plus revoir son fils – plus d’appartement, plus d’appartenance, plus d’amours, plus d’attaches, plus de métier. Tout quitter pour écrire, ne plus faire que cela, tout réinventer, mais auparavant, il faut tout détruire Avec Nom, l’auteure poursuit sa quête déjà commencée avec ses deux romans précédents, Play Boy (2018) et Love Me Tender (2020) dont l’écriture cash, la colère, la ferveur littéraire l’avaient fait remarquer. Nom renvoie évidemment au nom de famille en même temps qu’au non à la famille – sa famille – ses origines, sa classe sociale, cet encombrant héritage dont elle ne veut plus, c’est rien le nom, c’est comme la famille, c’est comme l’enfance, je n’y crois pas, je n’en veux pas. Le corps devient la seule chose tangible, la seule matière qui compte, alors elle nage, s’affine, se muscle, s’aguerrit, se virilise, et la natation lui offre cet exutoire. On sait bien que ce nom n’est pas rien, les Debré – médecins, ministres et autres grandes figures, du côté du père ; quant à la mère, ancien top model, issue d’une famille aristocratique abîmée de folie, elle y succomba aussi. Qu’est-ce qui se cache derrière un patronyme ? Qu’est-ce qui déteint avec tant de violence sur le corps, se demande Constance. Faire le vide, son obsession, et ce vide passe par l’acte d’écrire, auquel elle sacrifie tout. Éd. Flammarion, 176 p., 19 €. Corinne Amar